「風樹の嘆」(ふうじゅのたん)という言葉をご存知でしょうか。

「風樹の嘆」(ふうじゅのたん)という言葉をご存知でしょうか。

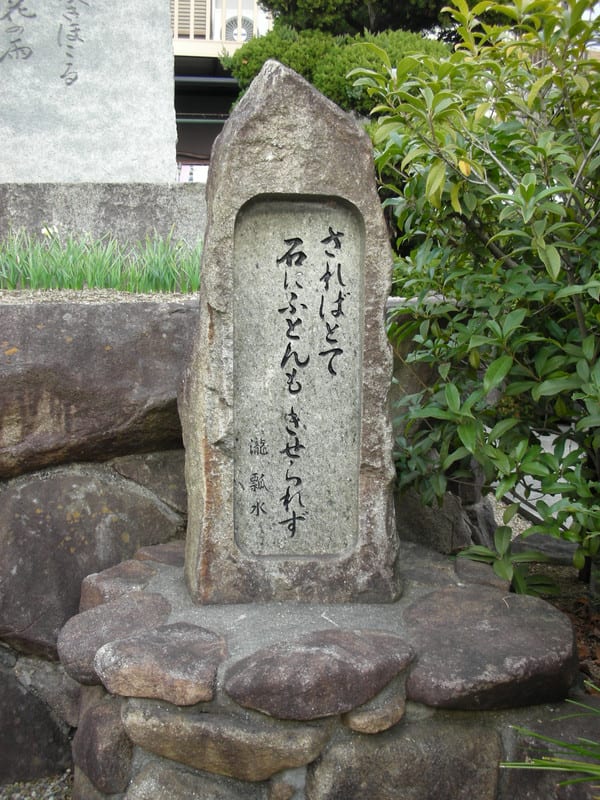

私も、「さればとて 石に蒲団は 着せられず」の瓢水の句を調べていて初めて知った言葉です。

広辞苑では「孝養をしようと思い立った時にはすでに親が死んでいて孝養をつくしえない嘆き」とありあます。

瓢水は、まさに自分の「風樹の嘆」を句にしています。

前漢の韓嬰(かんえい)の著で、「詩経」の解説書の外伝に、次のような物語があるそうです。

さすが瓢水です。かれの教養の中のこの物語が、母の死に際して句にしたのでしょう。

次の「風樹の嘆」の話はHPからの引用です。少し文章を変えて紹介させていただきます。

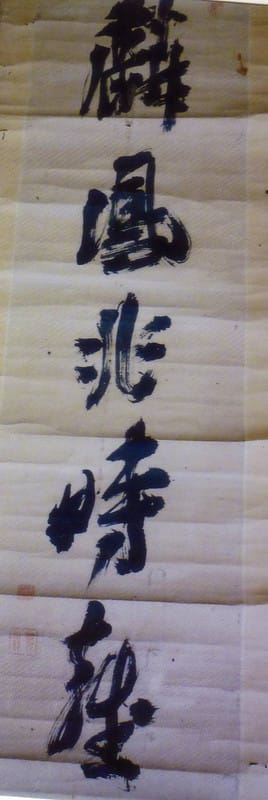

風樹の嘆

今から二千五百年前のことです。

孔子が斉の国へ向かっていた時、前の方から、大きな泣き声が聞こえてきました。

大層悲しそうでした。

馬車をはやめると、号泣している男を発見しました。

孔子は、彼に尋ねました。「あなたは、どなたですか」

「丘吾子(きゅうごし)という者です」

「なぜ、そんなに泣くのですか」

「私は、大変な過ちを犯したのです。晩年になって気がついて後悔しましたが、今さらどうにもなりません」

「どんな過ちか、聞かせていただけませんか」

「若いころから、私は、学問が好きで、諸国を巡っておりました。

ある日、学問の道にはキリがないので、これくらいで郷里へ帰ろうと思いました。年老いた父母のことが心配になってきたのです。

しかし、家へ戻ってみると、両親は、すでに亡くなっておりました。

子供が親を養おうと思っても、親はその時までは待っていてはくれません。

過ぎた歳月は、二度と帰ってこないのです。

二度と会うことができないのは親です」

ここまで言って、男は、水中に身を投げて死んでしまいました。

孔子は、「これは一人一人が教訓としなければならない大切なことだ」と弟子たちに諭しました。

母・参の墓碑の保存を!

別府西町の墓こそ、瀧瓢水の貴重な遺産であり、文化財です。

子孫の方、別府町の方々にお願いです。

墓碑は砂岩のため、傷みがずいぶん進んでいます。

この墓をいつまでも保存していただけませんでしょうか。

*写真:瓢水の母(参)の墓碑については、先に紹介しましたが、西町の墓地の南東隅あたりに写真のように墓碑が集められています。ぜひお参りください。

念のために戒名を繰り返しておきます。

「勝林栄舜」です。