大河・かこがわ (1)

「加印地域」の歴史の話をしよう

「ふるさと」という言葉は、それだけで「詩」です。

子どものころの思い出をいっぱい詰め込んだ言葉です。

私は、この故郷(ふるさと)に、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町を頭に描いています。

私的なことで申し訳ありませんが、私の中学校時代(昭和30~32年)の加古川市の人口は5万人ぐらいでした。

現在は26万人を超えていますから、5倍以上に膨れたことになります。

多くの人は、加古川市を「ねぐら」にして、神戸・大阪・姫路方面に通っておられます。

そのためか、「加古川市」が、好きでたまらない故郷であると考える人が少ないようです。

それに、「加古川市」特に、「加古川の歴史」のことが、あまり語られていないように思えなりません。

ひどい場合「加古川市に誇れる歴史なんてあるの?」とまで言われる人がおられます。

それが、あるんですよ。加古川市は貴重な歴史の缶詰のような街です。

もちろん、この事情は高砂市、稲美町、播磨町も同じです。

加古川市・高砂市・稲美町・播磨町は、かつて旧加古郡・印南郡に属しており、加印地域(かいんちいき)呼ばれ、一つの経済・文化圏でした。

加印地域の歴史は、語られていないだけです。そんな歴史を訪ねましょう。

テーマを「大河・加古川」としました。(no4712)

・・・・

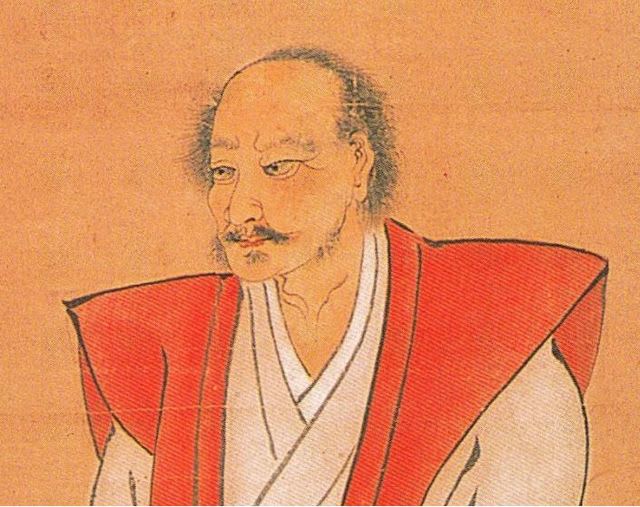

・・・・ 式典では、宮本伊織から14代目の当主の方(写真上)も小倉から参加されました。優しそうな方でした。

式典では、宮本伊織から14代目の当主の方(写真上)も小倉から参加されました。優しそうな方でした。 式典の後、本殿裏の伊織寄進の石燈籠を撮影しました。説明を読んでおきます。

式典の後、本殿裏の伊織寄進の石燈籠を撮影しました。説明を読んでおきます。

兵庫県教育委員会は25日、東播磨道の延伸工事に伴い発掘中の宗佐遺跡(同県加古川市八幡町宗佐)で、弥生時代後期~古墳時代初頭(約1800年前)の竪穴住居跡2棟と、水路とみられる溝が見つかったと発表した。

兵庫県教育委員会は25日、東播磨道の延伸工事に伴い発掘中の宗佐遺跡(同県加古川市八幡町宗佐)で、弥生時代後期~古墳時代初頭(約1800年前)の竪穴住居跡2棟と、水路とみられる溝が見つかったと発表した。

1584年 武蔵米田に誕生

1584年 武蔵米田に誕生 元和3年(1617)11月、幕府は小笠原忠真に命じて瀬戸内海の要所の明石城を築かせました。

元和3年(1617)11月、幕府は小笠原忠真に命じて瀬戸内海の要所の明石城を築かせました。 「枯木鳴鵙図」は、鵙が画面の上部の木の枝に高くにています。

「枯木鳴鵙図」は、鵙が画面の上部の木の枝に高くにています。 寛永三年(1626)初夏、三木之助(『双剣の客人』では、三木之助を使っています)が剣の指南をしていた本多忠刻が病死したのである。

寛永三年(1626)初夏、三木之助(『双剣の客人』では、三木之助を使っています)が剣の指南をしていた本多忠刻が病死したのである。 後に、武蔵の養子となる少年伊織も米田に生まれました。

後に、武蔵の養子となる少年伊織も米田に生まれました。 京都・洛東、一乗寺下り松(いちじょうじさがりまつ)。 由緒ありげな地名です。

京都・洛東、一乗寺下り松(いちじょうじさがりまつ)。 由緒ありげな地名です。 「武蔵、木刀の一撃を以って之(これ)を殺す。電光なお遅きがごとし」と書いています。

「武蔵、木刀の一撃を以って之(これ)を殺す。電光なお遅きがごとし」と書いています。 16年前に退職しました。それまで、退職後のことはあまり考えませんでした。忙しさのためです。

16年前に退職しました。それまで、退職後のことはあまり考えませんでした。忙しさのためです。

明日(18日・木)、BAN-BANラジオで谷五郎さんと竹内明美さんと私で『加古川さんぽ』について話し合いが放送されます。

明日(18日・木)、BAN-BANラジオで谷五郎さんと竹内明美さんと私で『加古川さんぽ』について話し合いが放送されます。