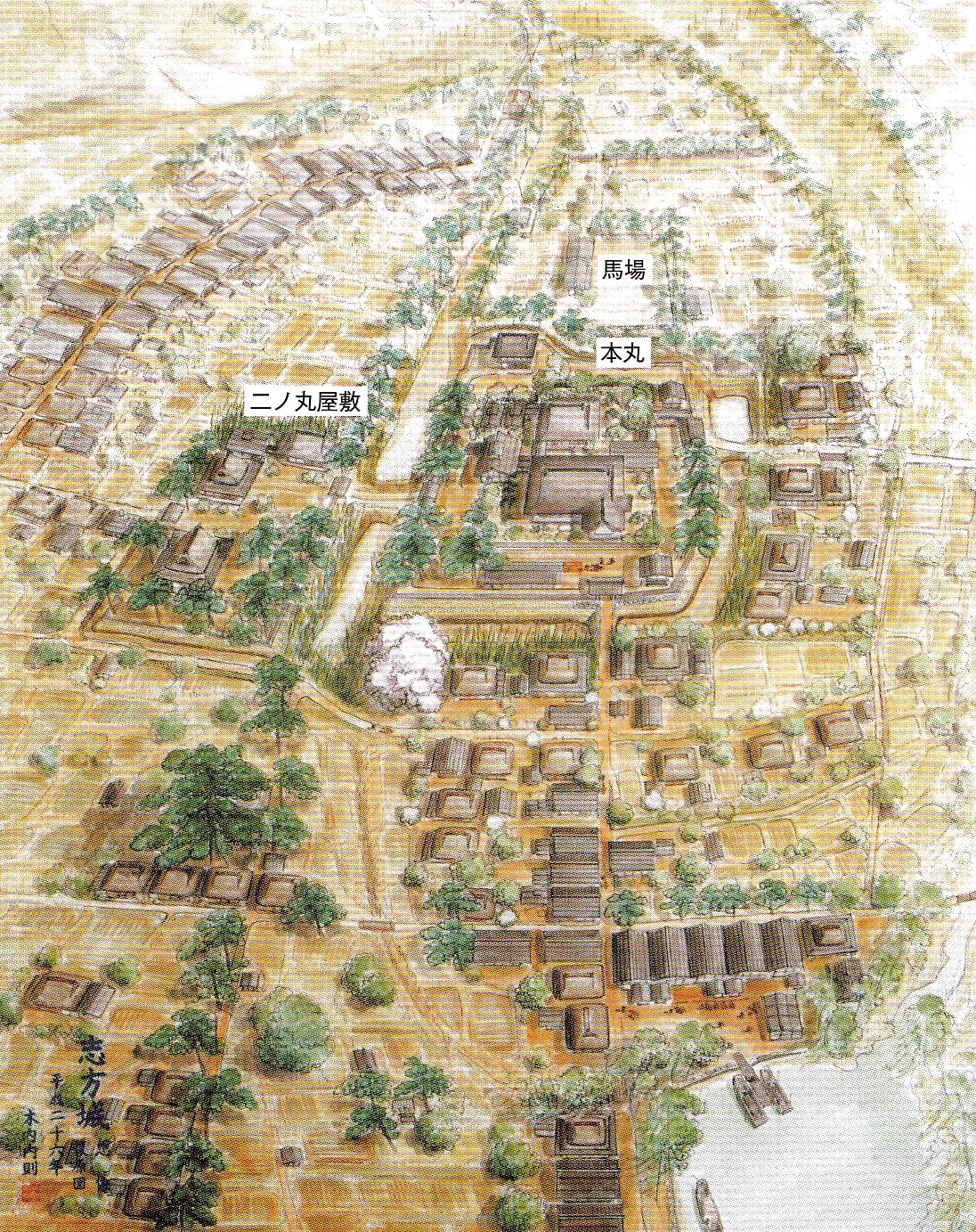

高砂城の攻防

高砂城の話です。

高砂城の話です。

『播州太平記』から高砂城の戦いを再現します。が、この本は物語性が多く、実態はよくわかりません。とにかく、高砂城は秀吉軍に敗れました。

・・・秀吉は、三木城を攻めようと、三木城の東にある平井山に陣を置いて、三木城を兵糧攻めにする準備にとりかかりました。高砂城がじゃまになります。

高砂城主・梶原景行は、別所氏とは親密な関係にありました。

景行は、毛利とひそかに連絡をとり、海上から加古川を登り、美の川を経て三木城へ兵糧を運びこもうとしました。

天正六年(1578)十月十八日、秀吉軍の攻撃が始まりました。

秀吉軍は、高砂城に火をつけました。

その時、毛利の援軍が波をけたててやって来ました。

秀吉の兵は、梶原軍と毛利軍に挟まれ、ほとんどが打ち取られ、残った兵は今津(現:加古川市尾上町)へ逃れたといいます。

高砂城落ちる

毛利軍の吉川元春と小早川隆景は、「この勢いで、三木へ攻めよせ、秀吉軍をはさみうちにすればかならず勝てる」と、大将で藩主の毛利輝元に進言したが、輝元は「まず本国へ帰り・・・兵糧をととのえてから三木城へ運送する方がよかろう。守りの固い三木城のこと、やすやすと攻めおとされることはない」と、毛利軍は帰国してしまった。

平井山の陣でこの負け戦を聞いた秀吉は、三たび高砂城を攻めた。毛利軍が帰国した高砂城には余力はありません。

天正七年十月段階で秀吉側についたか?

梶原一族の墓石には「・・・天正七年、(高砂城の)最後の城主景秀公は、黒田官兵衛の紹介により羽柴秀吉に帰順した・・・」記しています。

高砂城は、現在の高砂神社の場所か!

さて、高砂城のあった場所ですが、松原(高砂市荒井町小松原、神社三社大神社境内・写真)に、梶原氏の城があったと言われています。

が、高砂神社に伝えられたている古文書に「輝政は、神社の北西にあった古い城跡(小松原城)が地の利が悪いので今の場所(高砂神社のある場所)に城を築いた・・・」とあります。はっきりとしません。 (完)・(no3016)

*写真:小松原の三社大神社境内にある旧・高砂城跡を示す石碑

加古川城主・糟谷武則のその後を書いておきましょう。

加古川城主・糟谷武則のその後を書いておきましょう。  「かこがわ、お城物語(21)」の復習をします。

「かこがわ、お城物語(21)」の復習をします。 戦力だけでは判断できない要素もあります。

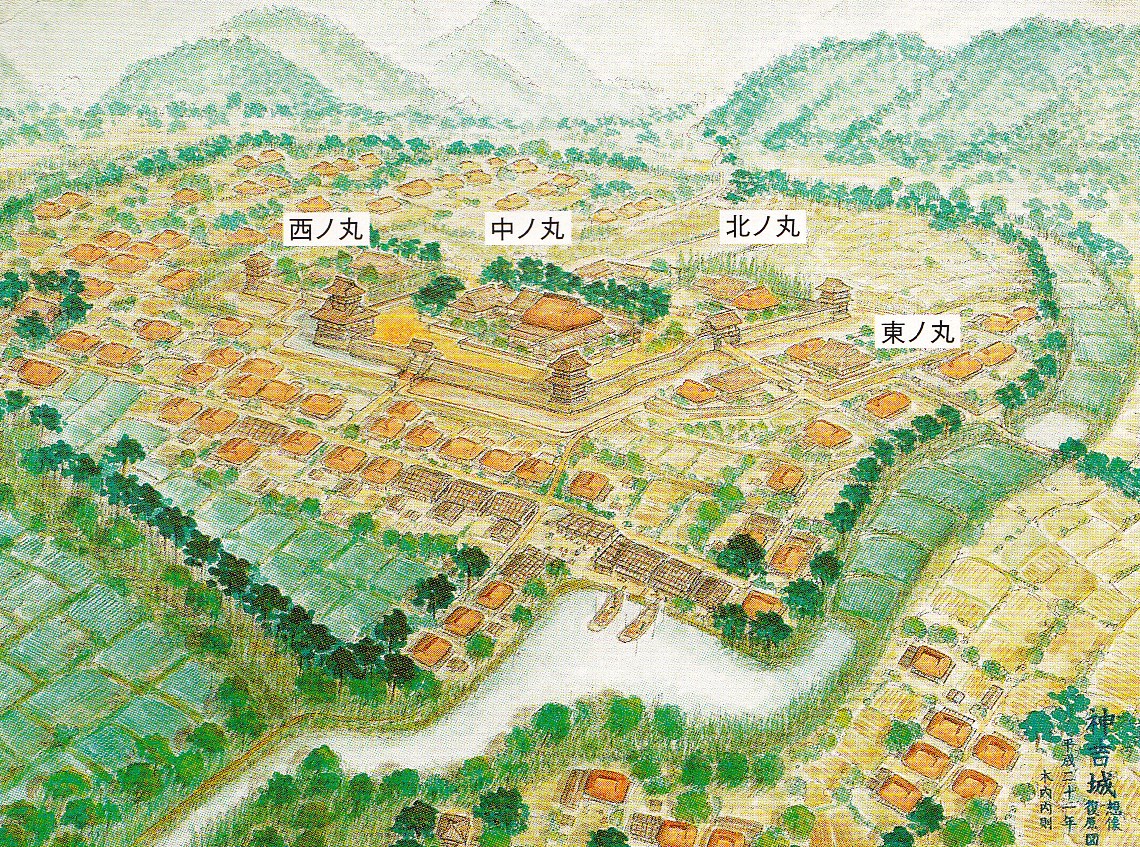

戦力だけでは判断できない要素もあります。 ついに、神吉城は落城しました。信忠(信長の長男)は神吉城を叩き潰しました。

ついに、神吉城は落城しました。信忠(信長の長男)は神吉城を叩き潰しました。 ・・・7月15日夜、淹川一益・丹羽長秀両軍の攻め口から神吉城東の丸へ突入し、16日には中の丸へ攻め込みました。

・・・7月15日夜、淹川一益・丹羽長秀両軍の攻め口から神吉城東の丸へ突入し、16日には中の丸へ攻め込みました。 信長が、なぜ、こうまでして大部隊を神吉城(右図・

信長が、なぜ、こうまでして大部隊を神吉城(右図・ 6月27日、(信長軍は)神吉の城を攻めたてた。

6月27日、(信長軍は)神吉の城を攻めたてた。 天正6年(1578)6月25日の早朝、戦闘がはじまりました。

天正6年(1578)6月25日の早朝、戦闘がはじまりました。 天正6年(1578)6月25日、野口城攻撃の後、信長は神吉城攻撃を命じました。

天正6年(1578)6月25日、野口城攻撃の後、信長は神吉城攻撃を命じました。 天正月6年4月3日、三木城を取りまく諸城の攻撃の火蓋が野口城の攻撃から始まりました。

天正月6年4月3日、三木城を取りまく諸城の攻撃の火蓋が野口城の攻撃から始まりました。 秀吉軍は、三木城の勢力を、簡単に考えていたようです。

秀吉軍は、三木城の勢力を、簡単に考えていたようです。 付け加えたいことは、別府城の戦いと、もう一点、加古川城主・糟谷武則のことです。

付け加えたいことは、別府城の戦いと、もう一点、加古川城主・糟谷武則のことです。 天正六年(1578)四月一日、毛利軍が三木方の支援のために別府城(現:加古川市別府町)に押し寄せてきました。

天正六年(1578)四月一日、毛利軍が三木方の支援のために別府城(現:加古川市別府町)に押し寄せてきました。 天正六年(1578)四月五日戌の刻(午後八時)、三木城が他の領主、櫛橋(志方軍)、長井(野口軍)、神吉(神吉軍)、梶原(高砂軍)等が、ひそかに秀吉軍に忍び寄りました。

天正六年(1578)四月五日戌の刻(午後八時)、三木城が他の領主、櫛橋(志方軍)、長井(野口軍)、神吉(神吉軍)、梶原(高砂軍)等が、ひそかに秀吉軍に忍び寄りました。