老後を楽しんでいるお爺さんです。コーヒーを飲みながら勝手のことを史料もなく考えています。今日は、怪しげな余話です。

素人(私)の想像・・・

史料①で「・・・文観の弟子であった宝蓮が筆写した『瑜伽伝灯抄』によれば、文観は源雅信第十三代の子孫・大野源大夫重真の息子であるが、この重真は播州の人である」ということを紹介しました。

そして、前号で、父の大野重真の名前「大野」から文観は地元・大野出身であると想像しました。

もう一つ、想像が重なります。

文観の先祖は「源雅信」と書いていることです。ということは、文観のどの時代かわかりませんが、元関東武士ではないかとも考えられます。

関東武士

平清盛の支配した五箇荘は、加古川市域・高砂市域をはじめ、明石市の林崎あたりまでも含む、とてつもなく大きな荘園でした。

清盛は、播磨国に大巧田(だいこうでん)を賜りました。仁安2年(1167)のことです。

功田(こうでん)というのは、律令制度の下で、国家に対して貢献した人に与えられる田地のことです。

なかでも大功田は、代々子孫に伝えることができる特別の無税地です。

しかし、平氏は滅亡しました。

平氏の持っていた所領は全て没収されてしまいます。没収された平家の所領を平家没官領(もっかんりょう)と呼んでいます。

この平家没官領に新しく関東から源氏系の武士が大量の流入してきたのです。このようにして、播磨の中世(鎌倉時代)は、はじまりました。

余話:文観・後醍醐天皇

永井路子さんは『歴史の主役たち』で次のような文章を書いておられます。

永井路子さんは『歴史の主役たち』で次のような文章を書いておられます。

・・・「最近歴史ブーム」なのだそうだが、中で南北朝の一時期だけは、まったく人気がない。

これは戦争中に日本人が、いやというほど叩きこまれた皇国史観の後遺症なのだろうが、私はいま、この時代に大いに興味を持ち始めている。

単なる昔の歴史を懐かしむという意味ではなく、いや、むしろそれとは反対の意味でだが、むしろそこをはっきり見つめなくては、戦前戦後を含めた現代の日本の諸問題をみすえることはできないのではないかという気さえしているのだ。・・・

時代を変えた南北朝時代

永井路子さんが上記の文章を書かれたのは1990年で、最近は、少し事情は異なり南北朝時代の研究も大きく進んでいます。

当然です。南北朝時代は、日本の古い社会が終わり、近世の扉をこじ開けた時代です。

日本史でこの時代は、ものすごい意味のある変革の時代でした。

その南北朝時代の中心にいたのが後醍醐天皇であり、そのブレーンが文観でした。

加古川市からもっと全国に後醍醐天皇・文観について発信したいですね。(no3529)

*写真:後醍醐天皇(大徳寺蔵)

〈お知らせ〉

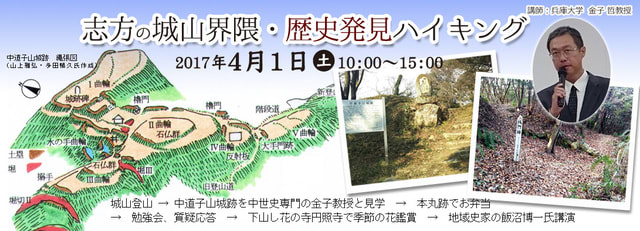

あす、城山ハイキング

集合:円照寺(東志方広尾)

時間:10:00~

それにしても不思議なことです。

それにしても不思議なことです。

◇「・・・文観の弟子であった宝蓮が筆写した『瑜伽伝灯抄』によれば、文観は源雅信第十三代の子孫・大野源大夫重真の息子であるが、この重真は播州の人である」と記録しています。

◇「・・・文観の弟子であった宝蓮が筆写した『瑜伽伝灯抄』によれば、文観は源雅信第十三代の子孫・大野源大夫重真の息子であるが、この重真は播州の人である」と記録しています。 常楽寺の墓地に立派な宝塔があります。

常楽寺の墓地に立派な宝塔があります。 文観を追っています。その前にしばしば登場する確認してほしい用語があります。

文観を追っています。その前にしばしば登場する確認してほしい用語があります。

『大野史誌』から、その歴史を見ておきます。

『大野史誌』から、その歴史を見ておきます。 報恩寺(平荘町山角)の五輪塔の話です。

報恩寺(平荘町山角)の五輪塔の話です。 加古川市と文観の関係を述べる場合、なんといっても常楽寺の宝塔から始めなければならないようです。

加古川市と文観の関係を述べる場合、なんといっても常楽寺の宝塔から始めなければならないようです。 先日(17日・日)の神戸新聞は、加古川市教育委員会は、同市加古川町大野の常楽寺にある「石造十三重塔」を市文化財に指定したことを報じました。

先日(17日・日)の神戸新聞は、加古川市教育委員会は、同市加古川町大野の常楽寺にある「石造十三重塔」を市文化財に指定したことを報じました。 福留の集落を流れる曇川に架かる福留橋のすぐ北に、なんと日岡神社(写真)が鎮座します。

福留の集落を流れる曇川に架かる福留橋のすぐ北に、なんと日岡神社(写真)が鎮座します。