生石神社の氏子の村々

生石神社の社領(氏子の村々)は、旧印南郡の生石村・島村・平津村・六本松村・高畑村、井ノ口村・岸村・神爪村・魚橋村・辻村の村々でした。

すこし説明が必要です。

高畑村は明治9年に平津村と合併し、六本松村は明治11年井ノ口村と合併ました。

なお、明治12年10月に上荘地区に同名の「井ノ口村」があり混乱を避けるため、井ノ口村を「西井ノ口村」に改称しています。

来年は、西井ノ口が当番

先日、「ひろかずのブログ」の読者の、西井ノ口のIさんから電話をいただきました。

〈Iさん〉

ブログを楽しみにしています。ところで、来年度ですが西井ノ口が生石神社の秋祭りで当番です。

できたら、石の宝殿のことを勉強して、秋祭りの準備をしたいですね・・・

ぜひそうしていただきたいですね。昔と比べて少し元気のなくなった石の宝殿をもう一度、広く知っていただきましょう。

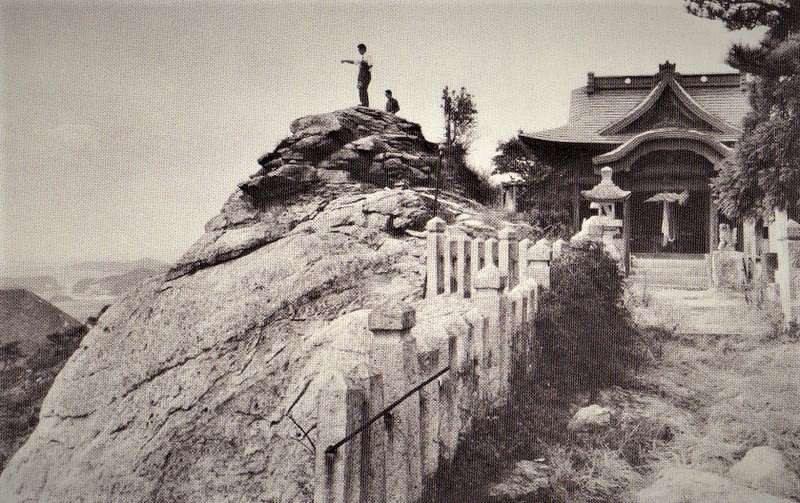

写真は、西井ノ口が当番の平成5年の時のものです。

赤組と黄組の若者が西井ノ口天神社に結集しました。この後、生石神社への宮入です。

来年は、どんな、お祭りになるでしょう。楽しみです。(no3409 )(完)

〈お知らせ〉

「石の宝殿と生石神社の話」は、いつもながら不十分な内容でおわってしまいました。

次回からは、高砂市米田町神爪出身の山片蟠桃(やまがたばんとう)を紹介します。

歴史書にしては誤りが多くなると思いますので。「山片蟠桃物語」とします。

ひき続きお読みください。

高砂神社から西に向かえば、石の宝殿や曽根の松、東へ向かえば、尾上の鐘や明石への旧浜街道に繋がっています。

高砂神社から西に向かえば、石の宝殿や曽根の松、東へ向かえば、尾上の鐘や明石への旧浜街道に繋がっています。 生石神社にお参りする時、山麓の急な石段からお上りください。

生石神社にお参りする時、山麓の急な石段からお上りください。

高御位山の磐座(いわくら)の続きです。

高御位山の磐座(いわくら)の続きです。 「石の宝殿」について、駆け足で紹介しました。

「石の宝殿」について、駆け足で紹介しました。 宝殿駅に近い西国街道筋・神爪(かづめ・高砂市米田町)に社殿もないのに大きな鳥居と灯籠があります。

宝殿駅に近い西国街道筋・神爪(かづめ・高砂市米田町)に社殿もないのに大きな鳥居と灯籠があります。

『印南郡史』に「秋田県なる生石(おうしこ)は、成務天皇の十一年、当社より分霊を勧請せしものなり」と分社の存在が書かれています。

『印南郡史』に「秋田県なる生石(おうしこ)は、成務天皇の十一年、当社より分霊を勧請せしものなり」と分社の存在が書かれています。 前号で、戦国時代、生石神社は秀吉軍の攻撃に会い焼失したことを紹介しました。

前号で、戦国時代、生石神社は秀吉軍の攻撃に会い焼失したことを紹介しました。

「竜ヶ鼻」は、明姫幹線が法華山谷川を渡った交差点(竜山大橋西詰)を南に折れたすぐの法華山谷川の右岸(西岸)にあります。

「竜ヶ鼻」は、明姫幹線が法華山谷川を渡った交差点(竜山大橋西詰)を南に折れたすぐの法華山谷川の右岸(西岸)にあります。