Hyosui Taki

あるところで、瓢水を英文で紹介しました。

お読みいただければ幸いです。

滝 瓢水(たきひょうすい)

瓢水が家業を継いだ時は千石船を七艘(そう)も持つ、かなりの豪商でした。

瓢水が家業を継いだ時は千石船を七艘(そう)も持つ、かなりの豪商でした。

しかし、瓢水が家業を継ぐや急速にさびれていきました。

それもそのはずです、家業を人まかせにして京都、大坂で遊んでばかりいるものですから、土地や船は他の商人の手に渡ってしまいました。

しかし、彼は底抜けの暢気な性格で、そんなことをいっこうに気をとめるようすもありません。

瓢水は、あいも変わらず遊びほうけていましたが、ただ俳句だけは異常なほど情熱を傾けました。

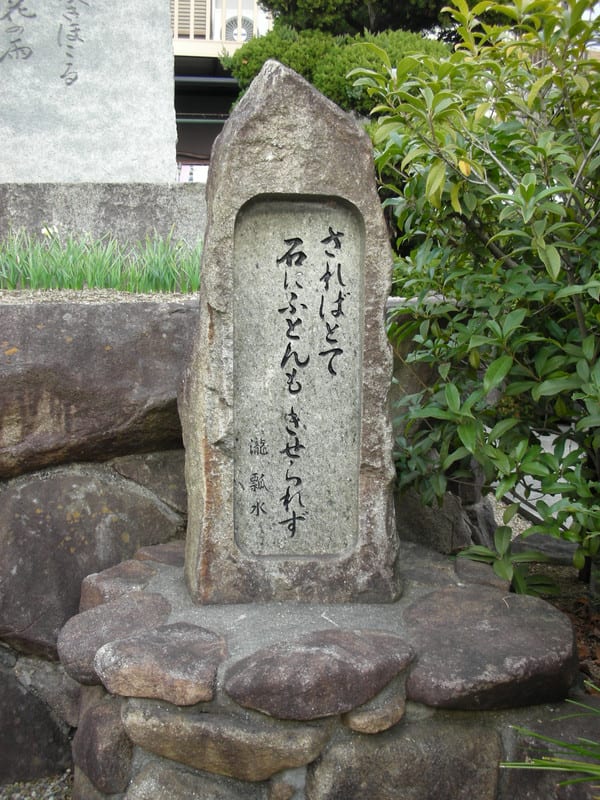

*写真(別府町宝蔵寺境内)

Hyosui Taki

A Man of Leisure

Hyosui’s parents home was in Befu.

It was called Kano-ya and was a Funa Donya (the ship wholesale stores).

When he inherited the business, it was remarkably successful and had seven large ships (Sengoku Bune).

Especially, after Hyosui took charge, the trade began decline quickly.

Hyosui left his business to others and spent his days enjoying himself in Kyoto and Osaka.

His lands and ships were bought by other merchants.

His relatives were absolutely disgusted with his behavior.

Hyosui was of unbounded cheerful character and did not show any signs that he suffered from his environment.

Hyosui did not change his life style and continued to spend his time in pleasure.

He was more passionate about Haiku poetry.

The following Haiku poem was written when his trade failed and he sold the warehouse.

蔵売って 日当たりのよき 牡丹かな

(kura utte hiatarino yoki botankana)

*The warehouse has been sold. The peony which is in bloom in the sunny yard looks more beautiful.

He was a colorful character and many stories about him remain.

One winter day, Hyosui caught a cold and had fallen asleep.

When he went to a nearby doctor’s house in the evening, a priest who had heard the rumors about Hyosui visited his house.

The priest said: I had heard that Hyosui was a man who had no regrets about his life, but he was irresolute.

The priest said this and went away.

Hyosui who heard this made his family deliver a strip of fancy paper to the priest.

The following haiku poem was written on it.

浜までは 海女も 蓑着る 時雨かな

(hamamade wa amamo minokiru shigurekana)

* A woman diver also has a straw raincoat, and she takes care not to get wet in the rain as she goes to the beach.

The priest read it and he saw the shallowness of his ideas.

He was told to apologize to Hyosui.

The haiku poem taught a lesson to the priest.

Although people should not cling too much to his life, life should not being wasted and should be valued to the last.

There is also the following story about him.

Once, the Lord of Himeji Han, Tadazumi Sakai, wanted to meet Hyosui and ordered him to come to Himeji Castle.

But, whenever Tadazumi ordered him to come to the castle, Hyosui remaded his schedules and did not visit the castle.

One day, Tadazumi stopped his palanquin in front of Hyosui’s house on the way to the Castle.

Neighboring people were surprised at this visit.

Hyosui talked for a while with Tadazumi and then excused himself to go to the toilet. Hyosui did not come back.

He left Tadazumi behind and slipped out of his house.

Tadazumi returned to the castle furiously.

In order to hear the reason, Tadazumi sent a retainer to Hyosui’s house.

Hyosui answered; As the moon was very beautiful, I was walking before I knew it I was in Suma.

It was said that Tadazumi smiled bitterly at this answer.

Hyosui was popular with the aristocracy and was even invited to the Imperial Palace in Kyoto.

Next Haiku Poems are two of his well-known.

手にとるな やはり野に置け 蓮華草

(tenitoruna yahari nonioke rengesou)

*Don’t pick Chinese milk vetches, as their blooms are more beautiful when left in the field.

(He advices not to marry geishagirl)

さればとて 石に 布団も 着せられず

(sarebatote ishini futonmo kiserarezu)

* We cannot hang bedding on the gravestone.

(We should show filial piety while our parents are living)

*瓢水のお母さんの墓が見つかり、「瀧瓢水研究」として、緊急報告をしました。

瓢水については、たくさんの研究書がありますので、それらをご覧ください。

しばらく、お休みにしていた「志方町を歩く」を再開します。