58 高砂湊(1) 加古川は猛烈な土砂を流した

話題を変えたい。高砂湊の話である。

江戸時代、高砂港は姫路藩の重要な港として大いに栄えるが、大きな欠点を持っていた。

加古川が運ぶ土砂が多く、すぐに浅くなってしまうことである。

高砂港の話の前に、次の話を挟んでおきたい。

59 砂町今津のルーツは加古川市尾上町「今津」

中世の頃、加古川河口から尾上神社付近にかけての地域は、瀬戸内を行き交う船の停泊地として大いに栄えていた。そこに、今津村という集落があった。

その今津村に慶長6年(1611)、藩主(池田輝正)から通達があった。

内容は、「今津村へ移り住み、砂浜の開作をする者は、諸役を免ずる」というものであった。

中世に栄えた今津村も、この頃になると砂の堆積により、その機能を失ないつつあった。それも、予想を超える砂の堆積であった。

藩主は、途中で方針をかえ、新たに右岸の高砂に城を築き、町場をつくることにした。その時、今津村の住民は高砂に移住させられたのである。

結果、尾上町の今津村は慶長・元和の頃に消滅した。代わって、高砂の町に「今津村」が誕生した。

これは、加古川の堆積の大きさを示すエピソードのひとつである。

幕末の頃、高砂湊は土砂に困る

播州平野を流れて播磨灘にそそぐあたりに洲をつくり、やがてこの白い砂上に浦ができた。これが高砂である。

播州平野を流れて播磨灘にそそぐあたりに洲をつくり、やがてこの白い砂上に浦ができた。これが高砂である。

時が経ち、その河口近くに形成した中洲が成長して、加古川から分離して高砂川という支流をつくった。

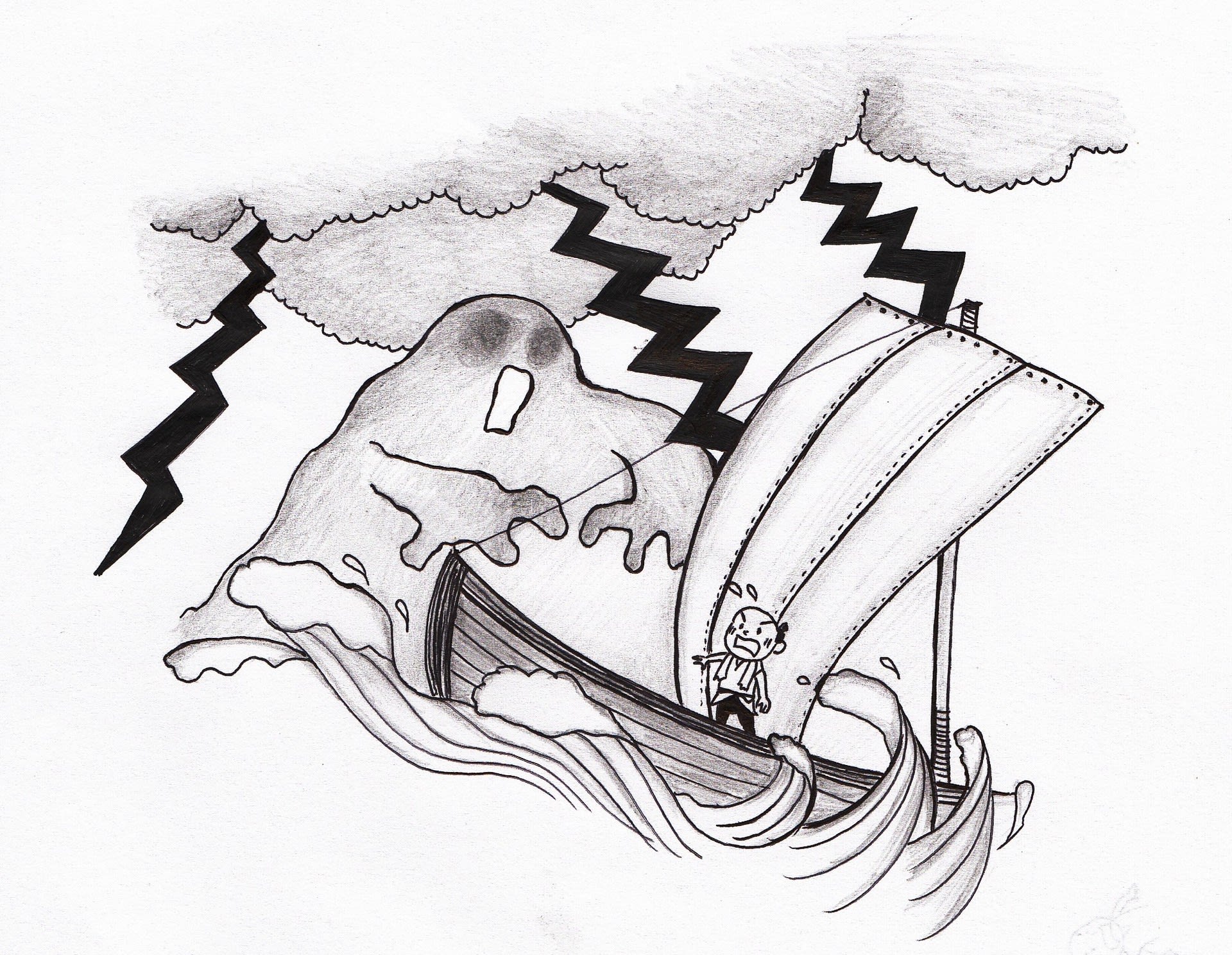

その高砂州の河口にある高砂港は、初期には波戸などの特別な施設はなかった。そのめ風波の影響も大きかった。

江戸後期になると長年にわたる土砂の堆積で浅くなり、船舶の碇泊に支障をきたす状況になっていた。

そこで、松右衛門は普請棟梁になり、文化七年(1810)に、先の箱館でも使った彼が開発した石船、砂船、ロクロ船、石釣船などを駆使し、風波対策として、東風請(こちうけ・土堤)と石塘、南口には一文字提、西に西波戸を築造し、あわせて港全域にわたって浚渫を行った。

*写真:1939年ごろの堀川(高砂市提供)

松右衛門、自費で高砂湊浚渫

67才となった松右衛門は、ふるさと高砂港の改修工事にも着手した。

高砂港は、加古川と瀬戸内海の接点として栄えていたが、幕末の頃、高砂港は、土砂がたまり、港内が浅くなり、港として使いにくくなっていた。

松右衛門は、箱館港づくりでも使った彼自身の開発した石船、砂船、ろくろ船、石釣船などを使って改修工事をおこなった。

港全域の土砂をさらい、風や波よけの堤を造ったのである。

二代目・三代目松右衛門に引き継ぐ

「この工事は、自費を投じて行われ、松右衛門の死後、二代目・三代目松右衛門が引きつがれた。文久三年(1863)に高砂港の改修を藩に願い出て湛保(たんぽ)という防波堤をめぐらした港の施設を築いたのは、三代目・松右衛門である。

「この工事は、自費を投じて行われ、松右衛門の死後、二代目・三代目松右衛門が引きつがれた。文久三年(1863)に高砂港の改修を藩に願い出て湛保(たんぽ)という防波堤をめぐらした港の施設を築いたのは、三代目・松右衛門である。

着工から55年のさい月をかけて高砂港は完成した」と、工楽家文書「工楽家三世略伝」にある。

*高砂海浜公園に「三代目・工楽松衛門の名が刻まれた祠がある」(写真)

この工事の結果、高砂町の海岸は、昭和36年に埋たて工事の始まる前の姿にほぼ、近いものとなった。

すなわち港や海岸は高砂神杜の南方約50メートルへと遠のき、その間は新田として開発されて、俗に「工楽新田」と呼ばれた。

<補足>

以下は補足である。二代目松右衛門は、文政二年(1819)に高砂海岸に、「工楽新田」を開拓した。「工楽新田」は、現在カネカの工場敷地となっている。

*二代目・松右衛門(天明四年・1784~嘉永三年・1850)

三代目・松右衛門(文化十一年・1814~明治十四年・1881)

*写真:三代目工楽松右衛門の銘が刻まれている祠(高砂海浜公園)

60 高砂湊(3) 繁栄の終焉

高砂海岸の変遷の話である。

高砂海岸の変遷の話である。

工楽家が、何代かにわたり新田を築き、波止、湛保(たんぽ)を完成させようとしている間に、時代はガラガラと音を立てながら動いた。

天保四年(1833)、加古川筋に大規模な百姓一揆が起り、高砂町内の有力な商家や米蔵などが襲われた。

嘉永七年(1854)にはロシアの軍艦が大阪湾に侵入、沿岸の各藩は海岸に砲台を築づいた。

当地方でも加古川の中州、向島の突端に姫路藩は砲台を築いた。

討幕の動きも急雲を告げ、文久三年(1864)には姫路藩の木綿専売業務をひき受けていた特権商人が尊嬢派の藩士に暗殺された。

高砂港の築港工事が完成したのは、そのあくる文久四年(1865)であった。

そして、数年ならずして慶応四年(1868)、兵庫港開港、鳥羽・伏見の戦い、明治維新と歴史は続く。

それらは、姫路藩の年貢米や専売商品の独占的中継港としての高砂の終焉を意味した。『近世の高砂(山本徹也著)』(高砂市教育委員会)は、次のよう書く。

「明治元年(1868)一月十七日、姫路藩の高砂米蔵は長州軍の手によって封印されたが、これは、近世高砂の終末をつげる象徴的なできごとだった。

明治新政府によって、株仲間の解散、金本位制の実施、藩債の処分など、やつぎばやに打ち出された改革により、蔵元を中心とする特権商人の没落は、高砂の経済を内部から崩壊させるものであった。

さらに、明治21年(1888)、山陽鉄道の開通が追い打ちをかけた。これにより海上輸送は、一挙に後退した」

東播地域の物資集散の中心が高砂町から加古川町に移った。

山陽鉄道の開通については、次回「余話」として書いておきたい。

*写真:昔の面影を残す町並み(工楽家横の道沿い)

船から鉄道の時代へ

「工楽松右衛門物語」は「余話」である。

明治21年(1888)、山陽鉄道の開通が追い打ちをかけた。これにより高砂の海上輸送は、一挙に後退した。

東播地域の物資集散の中心が高砂町から加古川町に移った。

山陽鉄道の開通については余話として書いておきたい。

余話:山陽鉄道(現:JR山陽線)開通

明治21年に開通した山陽鉄道(現:JR山陽線)は、最初から加古川を通るように計画されていたものではなかった。

当初は、東二見(明石市)・高砂・飾磨(姫路市)・網干(姫路市)の海岸線を通過する予定であった。

高砂は、当時海運業を中心に発展した町で、彼らを中心に「鉄道敷設」に反対した。理由は、鉄道が敷かれると海運が衰えるというのが主な理由である。

その結果、海岸に予定されていた鉄道は、加古川の町を走ることになった。

そして、大正2年(1913)加古川線・高砂線が開通し、今まで高砂に集まっていた物資が、加古川の町に集まるようになった。

鉄道を拒否した高砂の町の商業の衰退は決定的になった。町は、工場誘致に活路を見つけることになる。

ここで注目したいのは、「一般的に高砂への工場誘致の条件は企業側に有利に進められた」ということである。

やがて、高砂の町からの浜は消えた。

JR高砂線も廃線になった

私の小学校時代(加古川小学校)は、昭和20年代の最後の頃にあたる。

その頃、夏には学校から高砂の浜へ海水浴に出かけた。高砂線は、子供の声であふれかえっていた。高砂線は、浜に続く思い出がつまった鉄道であった。

高砂は戦前から多くの工場が進出し、高砂線は客だけでなく、貨物も大いに利用されていた。

高砂線は、大正3年播州鉄道高砂線として開通したが、経営難のため大正9年に播丹鉄道に譲渡され、さらに昭和18年、国鉄に買収された。

昭和36年頃から、海岸は埋め立てられ、海水浴場は姿を消した。そして、急速なモータリゼーションによりアッという間に貨物・乗客とも激減した。

その後、膨大な赤字を抱え、高砂線は昭和59年10月30日廃止になった。

61 高砂湊の修築(1)

話は一挙に現代の高砂まで飛んだので、もう一度、松右衛門の活躍した江戸末期の高砂湊の話に戻したい。しばらくは『高砂市史』をお借りします。

高砂湊埋まる

高砂湊の修築は、松右衛門の生涯の大事業である。

高砂湊の修築は、松右衛門の生涯の大事業である。

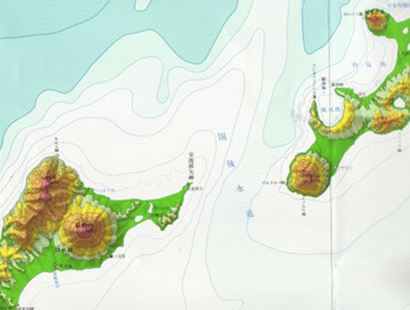

高砂湊は、正保国絵図でも浅いとされていた が、その後も加古川上流から流れくる土砂で川底が高くなり遠浅化が進んだ。

寛政期(1789~1801)には、毎年高砂の渡海船仲間が川内の浅瀬の浚(さらえ)を行い、願により姫路藩から扶持米を下付されることもあったが、根本的な解決にはいたらなかった。

そのため、江戸後期には大船の接岸ができず、沖に碇泊する船と陸の間は、「はしけ」「上荷」「ひらた」などといわれる小船を使って荷を運んでいた。

ところが、享和元年(1801)秋頃から、幕府代官所から姫路藩に対して、昔どおり川内で御城米の積み込みができるように高砂州口を浚えるようにという要請が度々あった。

翌二年六月に、姫路藩は江戸御勘定所に対して、それが困難であることの事情説明を行っている。

すなわち川浚は、年々藩が手当をつけて行わせているが、川口から沖手への土砂の堆積は1400間(約2.5キロメートル)にも及び、人力で浚うことは不可能であること、川下の水落口や川筋に杭柵を設置して洩水を防ぎ、川勢を増して土砂を流すように普請させており、満潮時には、「ひらた舟」が通行できることを述べている。

ただ、「干潮の際の通船は不可能で、川内での積込みは80年このかた聞いていない」と、主張した。

高砂湊の浚渫は、姫路藩が費用を負担する「御手普請」では不可能と説明したのである。「姫陽秘鑑」)。

*絵:高砂湊(高砂湊海門あたり)

62 高砂湊の修築(2) 松右衛門仕法で

湊の水深の浅い飾万湊(しかまみなと)でも川浚えが行われ、大型船の入津をはかっており、これは干鰯(ほしか)の取引を活発化する意図があったと指摘されている。

高砂が、飾万津や室津と競合するためには、湊の保全・改修は緊急の課題であった。

また、姫路藩も当時積極的な国産振興策をとっており、客船入津は、好ましく積極的に対応する姿勢をとった。

翌、文化五年(1808)閏六月頃には川浚えの実施がほぼ内定し、同八月には家老・河合道臣(後に隠居して河合寸翁を名のる)以下が高砂に検分に訪れ、藩の財政で行う御手普請(おてぶしん)に準じた取り扱いで、川浚えを行うことが許可された。

この時の工法は、「松右衛門仕法」といわれており、工楽松右衛門が重要な役割を果たした。

高砂からは入用銀250貫目の拝借が藩に願い出られたが、これは叶わなかった。

そのかわり高砂の諸運上銀年32貫目が三年間下げ渡され、つまり減税となり普請(工事)に必要な砂・石は領内から調達することが許された(「姫陽秘鑑」)。

また、高砂に移住して普請世話人・棟梁となった松右衛門は、月々二俵の米を藩から与えられたが、文化七年(1810)には、御廻船船頭として召し抱えられ、五人扶持に直されて金10両が給付された。(no3324)

ずいぶん、話は松右衛門から離れ、ただよってしまった。時代を少し戻したい。復習である。

ずいぶん、話は松右衛門から離れ、ただよってしまった。時代を少し戻したい。復習である。  嘉兵衛は、小船でも渡れるエトロフ航路を開くが、これを契機として幕府は蝦夷地(北海道)経営に深くかかわっていくことになる。

嘉兵衛は、小船でも渡れるエトロフ航路を開くが、これを契機として幕府は蝦夷地(北海道)経営に深くかかわっていくことになる。  フォストフの紗那(シャナ)侵略により、南部藩の砲術師・大村治五平は捕虜になった。彼は、後に『私残記』という著作を残すことになる。

フォストフの紗那(シャナ)侵略により、南部藩の砲術師・大村治五平は捕虜になった。彼は、後に『私残記』という著作を残すことになる。  フォストフのカラフト・千島列島襲撃事件は、その後、日本史を揺るがす出来事へと発展する。ゴローニン事件である。

フォストフのカラフト・千島列島襲撃事件は、その後、日本史を揺るがす出来事へと発展する。ゴローニン事件である。  ゴローニン少佐は、(日本に)とらえられた。

ゴローニン少佐は、(日本に)とらえられた。  「まえがき」で紹介したように、松右衛門の史実があまり知られていない理由として、井上敏夫氏が昭和50年兵庫史学会発表された「北方領土の先駆者 工楽松右衛門」のなかで、次の三つの理由をあげておられる。

「まえがき」で紹介したように、松右衛門の史実があまり知られていない理由として、井上敏夫氏が昭和50年兵庫史学会発表された「北方領土の先駆者 工楽松右衛門」のなかで、次の三つの理由をあげておられる。 寛政六年(1794)にロシアは、エトロフの北の島、ウルップ島に基地をつくり、日本のエトロフ島以北への進出を牽制している。

寛政六年(1794)にロシアは、エトロフの北の島、ウルップ島に基地をつくり、日本のエトロフ島以北への進出を牽制している。  日本への通商を求めてレザノフ(写真)が長崎に来た。

日本への通商を求めてレザノフ(写真)が長崎に来た。  もし、ここ(クナシリとエトロフの間の水道)で安全な航法を発見すれば、幕府の蝦夷開発が、資金面でそれなりの潤いを得ることができるというのである。

もし、ここ(クナシリとエトロフの間の水道)で安全な航法を発見すれば、幕府の蝦夷開発が、資金面でそれなりの潤いを得ることができるというのである。  エトロフへ一挙に話を進めたいが、ここでクナシリに少しだけ寄りたい。

エトロフへ一挙に話を進めたいが、ここでクナシリに少しだけ寄りたい。  嘉兵衛の安全なエトロフ航路発見は、たんに幕府の「資金面で幕府の潤いになる」という面ばかりではなかった。

嘉兵衛の安全なエトロフ航路発見は、たんに幕府の「資金面で幕府の潤いになる」という面ばかりではなかった。  寛政二年(1790)五月、松右衛門は、自分の持ち船・八幡丸でエトロフへ出発したが、エトロフの冬は早かった。十月いったん兵庫港へ引き返した。

寛政二年(1790)五月、松右衛門は、自分の持ち船・八幡丸でエトロフへ出発したが、エトロフの冬は早かった。十月いったん兵庫港へ引き返した。  (高橋三平は)「嘉兵衛、この蝦夷島において、福山や箱館ばかりでなく、ほかの潮路も見てみたいと思わぬか」

(高橋三平は)「嘉兵衛、この蝦夷島において、福山や箱館ばかりでなく、ほかの潮路も見てみたいと思わぬか」  アッケシで、三橋藤右衛門や嘉兵衛たちは、蝦夷地支配の現実をみた。

アッケシで、三橋藤右衛門や嘉兵衛たちは、蝦夷地支配の現実をみた。  やがて、近藤重蔵は、嘉兵衛、松右衛門に大きな影響を持つことになる。その前に、近藤重蔵について少し触れておきたい。

やがて、近藤重蔵は、嘉兵衛、松右衛門に大きな影響を持つことになる。その前に、近藤重蔵について少し触れておきたい。  嘉兵衛も松右衛門も、やがて活躍の場所を蝦夷地に求める。蝦夷地・松前藩についてみておきたい。

嘉兵衛も松右衛門も、やがて活躍の場所を蝦夷地に求める。蝦夷地・松前藩についてみておきたい。  嘉兵衛の船は松前を目指している。松前藩が、北海道という広大な地を支配しながら、山ばかりの松前半島の南端の福山(松前のこと)の地を根拠地としているのは、蝦夷に対する自信のなさのあらわれといっていい。

嘉兵衛の船は松前を目指している。松前藩が、北海道という広大な地を支配しながら、山ばかりの松前半島の南端の福山(松前のこと)の地を根拠地としているのは、蝦夷に対する自信のなさのあらわれといっていい。  松前・蝦夷地をめぐる情勢である。時代を寛政十年(1798)に設定する。

松前・蝦夷地をめぐる情勢である。時代を寛政十年(1798)に設定する。  土崎の前の海は、北前(日本海)である。北前の海と船については知り尽くしている。

土崎の前の海は、北前(日本海)である。北前の海と船については知り尽くしている。  「地球」という日本語も、嘉兵衛のころにはすでにできていた。

「地球」という日本語も、嘉兵衛のころにはすでにできていた。  松右衛門の発明は、松右衛門帆や機械工具ばかりでなかった。以下の発明品もこんにちの食生活を豊かにした。

松右衛門の発明は、松右衛門帆や機械工具ばかりでなかった。以下の発明品もこんにちの食生活を豊かにした。  兵庫湊には樽廻船・菱垣廻船・北前船でにぎわい、嘉兵衛には驚き連続であった。貪欲に仕事を覚えた。

兵庫湊には樽廻船・菱垣廻船・北前船でにぎわい、嘉兵衛には驚き連続であった。貪欲に仕事を覚えた。  多度津で、「船たで」の作業を監督していると、隣の「船たで場」に、兵庫の廻船問屋船が三艘「船たで」をしていた

多度津で、「船たで」の作業を監督していると、隣の「船たで場」に、兵庫の廻船問屋船が三艘「船たで」をしていた  松右衛門は、少年の頃から発明することが多かった。松右衛門は、驚くほど多才な人物で多くの発明をしている。

松右衛門は、少年の頃から発明することが多かった。松右衛門は、驚くほど多才な人物で多くの発明をしている。  「人の一生はわずかなもんじゃ。わしはわが身を利することでこの世を送りとうはない」というのが松右衛門の口癖であった。(以上『菜の花の沖(二)』より)

「人の一生はわずかなもんじゃ。わしはわが身を利することでこの世を送りとうはない」というのが松右衛門の口癖であった。(以上『菜の花の沖(二)』より)  元禄十年(1697)に刊行された江戸時代の農書に『農業全書』がある。

元禄十年(1697)に刊行された江戸時代の農書に『農業全書』がある。  松右衛門が、すぐれた船頭であることを示すエピソードを『風を編む 海をつなぐ』(高砂教育委員会)から一部をお借りしたい。

松右衛門が、すぐれた船頭であることを示すエピソードを『風を編む 海をつなぐ』(高砂教育委員会)から一部をお借りしたい。  高砂の町は、キラ星のごとく多くの素晴らしい人を誕生させた。山片蟠桃もその一人であり、彼は高校の日本史の教科書には必ず登場する人物である。

高砂の町は、キラ星のごとく多くの素晴らしい人を誕生させた。山片蟠桃もその一人であり、彼は高校の日本史の教科書には必ず登場する人物である。 ・・・・

・・・・  『播磨灘物語』から。そのあたりの事情を読んでみたい。(少し文を変えている)

『播磨灘物語』から。そのあたりの事情を読んでみたい。(少し文を変えている)  工楽松右衛門を育てた高砂の町を散策しているが、高砂神社の玉垣に立ち寄りたい。

工楽松右衛門を育てた高砂の町を散策しているが、高砂神社の玉垣に立ち寄りたい。  高砂の町は商(あきない)の町である。

高砂の町は商(あきない)の町である。  『風を編む 海をつなぐ』(高砂市教育委員会)は、松右衛門の少年時代を次のように書いている。

『風を編む 海をつなぐ』(高砂市教育委員会)は、松右衛門の少年時代を次のように書いている。  高砂出身の工楽松右衛門(くらくまつえもん)は、廻船業で身を立てた。

高砂出身の工楽松右衛門(くらくまつえもん)は、廻船業で身を立てた。  松右衛門は15才の頃、兵庫津(神戸にあった港街)に飛び出してしまった。これは彼の夢の続きであったのであろう。

松右衛門は15才の頃、兵庫津(神戸にあった港街)に飛び出してしまった。これは彼の夢の続きであったのであろう。  加古川の高瀬船について一つ注目しておかなければならないことがある。高瀬舟には加古川を運行する期間の制限があった。一年中上り下りができたわけではない。

加古川の高瀬船について一つ注目しておかなければならないことがある。高瀬舟には加古川を運行する期間の制限があった。一年中上り下りができたわけではない。 天明期から寛政期(1781~1800)にかけて蝦夷地は、にわかに騒がしくなってきた。ロシア船の出没である。一時は、ロシアによる蝦夷地の占領の噂も流れた。

天明期から寛政期(1781~1800)にかけて蝦夷地は、にわかに騒がしくなってきた。ロシア船の出没である。一時は、ロシアによる蝦夷地の占領の噂も流れた。  松右衛門について簡単に紹介した。松右衛門を育てた「高砂の町」について、すこし、つけ加えておきたい。

松右衛門について簡単に紹介した。松右衛門を育てた「高砂の町」について、すこし、つけ加えておきたい。