蛸草新村の開発は、中村の小山五郎右衛門が中心になり開発が進んだことを書いています。

蛸草に地続きで、開発に有利な位置にある岡村がなぜ蛸草の開発にあまり熱心に動いていないのでしょう。

もちろん、五郎右衛門の政治力があり、割り込めなかったということもあるのでしょうが、岡村はすでに国岡新村の開発を進めていました。

蛸草新村の開発にまで手が回らなかったのかもしれません。その間に、五郎右衛門が開発に乗り出しています。

少し話はそれますが、国岡の新田開発について簡単に触れておきます。

岡村は国岡新田の開発を! 国岡土地改良区には、数冊の国岡新村の明細帳が残されています。

国岡土地改良区には、数冊の国岡新村の明細帳が残されています。

その内、寛延三年の明細帳を読んでみます。

明細帳の表紙は、下記のようです。

寛延庚午歳 中村組

明細帳

三月 国岡新村

(寛延庚午歳とは、1750年のことです)

国岡新村誕生・寛文二年(1662)

明細帳の最初の部分です。

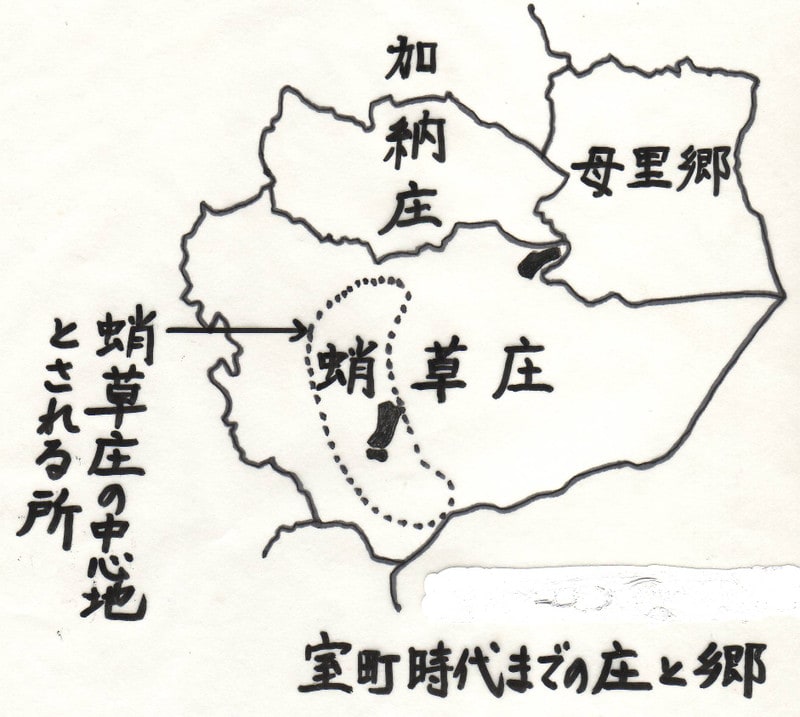

加古郡五ヶ所蛸草庄国岡新村

一 村之初り寛文二寅歳 開発人 彦太夫

安右衛門

この明細帳は、国岡新村ができてから88年後に書かれています。

国岡新村のはじまりについて、『稲美町史』(p351~2)も「・・・国岡は寛文二年国安村の彦太夫と岡村の安右衛門が開発した。

国岡新村という名称は国安村・岡村の頭字をとって名づけられたという。・・・」と、国岡新村の村名の由来を紹介しています。

国岡新村は、国安村の庄屋・彦太夫と岡村の庄屋・安右衛門が中心になり開発した村です。

そのため、国岡地区の祖先は、国安(村)・岡(村)出身の方が多かったと思われます。