日岡山から西条への移動の事情

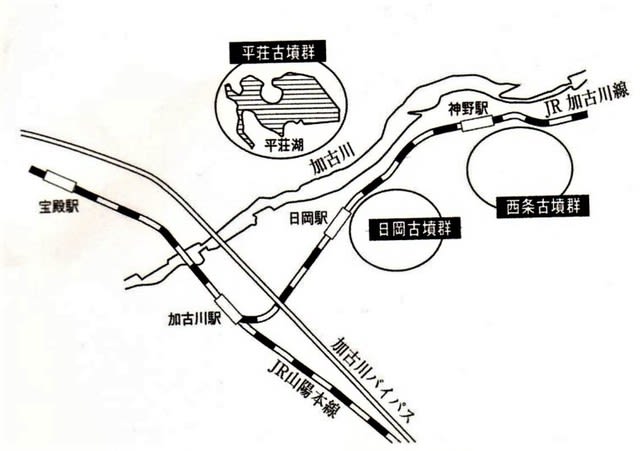

「お爺さんの語る郷土の歴史(25)』の地図を見ながら、次の文章をお読みください。

加古川市には、大きく日岡山古墳群、西条古墳群、そして平荘古墳群があります。

もちろん、この外にもたくさんの古墳がありますが、行者塚古墳は、西条古墳群に属しています。

日岡古墳群の多くは、4世紀古墳であり、西条古墳群は5世紀古墳が中心です。

この二つの古墳の関係が気になります。

二つの古墳群の関係について、大阪大学の都出比呂志教授は、次のような見解をシンポジウムで述べられておられます。

「・・・加古川のこの地方では、この行者塚古墳は5世紀の古墳ですが、その前には4世紀代には、日岡山に有力な墓があったんですね。

ところが、この行者塚古墳の時期になりますと、(日岡山から西條に)移動する。

その動く時期は、ちょうど大和や河内の大きな古墳が動く時期と一緒なんです。

・・・・ということは、・・・大和・河内という当時の政治的な先進地である中央との動きと、地方の動きとが連動している。

・・・・実は、この4世紀、5世紀の時代というのは、日本列島各地の王様がお互いに誼を通じた仲良しの連合というものを作っているわけですね。

ですから、大和東南部に非常に大きな力を持った王様の時期は、その人達と誼を通じた人達は全国にネットワークを持っていた。

大和の東南部を4世紀に支配していた人は、日岡山の王様と仲良くしていた。5世紀になって河内を拠点とする違う人が治めた時には、西条の王様と仲良くする・・・

つまり、都出教授は、日岡山から西条への古墳への移動は、中央の支配者の変動に連動した動きと指摘されています。(no3797)

*『開かれた古墳時代のタイムカプセル』(加古川市教育委員会)参照

*写真:西造り出し部の埴輪(デプリカ)、背景は行者塚古墳の後円部(インターネットより)

◇きのう(11/29)の散歩(13.083歩)

古代史の専門家は、行者塚出土の大量の埴輪(写真は一部)は、5世紀初期の古墳であると結論づけています。

古代史の専門家は、行者塚出土の大量の埴輪(写真は一部)は、5世紀初期の古墳であると結論づけています。 行者塚古墳からたくさんの遺物が発掘されています。

行者塚古墳からたくさんの遺物が発掘されています。 加古川市行者塚古墳(ぎょうじゃづか)古墳は、神野町西条の城山(じょやま)から東に続く加古川左岸(東岸)の丘陵に築かれた前方後円墳です。

加古川市行者塚古墳(ぎょうじゃづか)古墳は、神野町西条の城山(じょやま)から東に続く加古川左岸(東岸)の丘陵に築かれた前方後円墳です。 「ひれ墓」(加古川市大野)について、気になる話があります。

「ひれ墓」(加古川市大野)について、気になる話があります。 それほどの人物であるなら、ほとんど時を同じくして書かれた『播磨風土記』に登場してもよさそうなものです。

それほどの人物であるなら、ほとんど時を同じくして書かれた『播磨風土記』に登場してもよさそうなものです。