今回の「志方八幡神社」の紹介も、神社の紹介になっていない。神社については『わがまち加古川60選』(加古川市地域振興部商工労政課)をご覧願いたい。

きょうの話題は「志方八幡神社と鬼門」の話である。

志方八幡神社 *志方町志方町

昔は、十二支で時間・方位などを表した。

方位では、「子」を北とし、「午」を南とした。そのため、北と南を結ぶ経線を子午線という。東北の方向は「丑寅」である。

ウシトラの方向は鬼門

昔から、「丑寅(「艮・うしとら)」の方向は、「鬼門(きもん)」として人々に恐れられていた。

昔から、「丑寅(「艮・うしとら)」の方向は、「鬼門(きもん)」として人々に恐れられていた。

中国古代の地理書『山海経(せんがいきょう)』によると、度朔山(どさくさん)という山の東北の方にたくさんの鬼が住んでいて、夜になると門から出て来て人びとを悩ましという。

そこで、鬼の出入りする東北の方向を鬼門というようになった。

鬼門(東北)は、災のおきる方向である。

鬼は魂(隠)の音韻変化

「鬼」とは、生命の通った魂が身体から離れた霊となったものをいい、死者の魂(隠・おん=見えないもの)で、隠(おん)が変化して鬼となった。

日本では古くから死者を「穢れ」と「恐れ」との両面からみる発想があったが、いつの間にか「恐れ」が優先して、人間に害を加える巨大な怪物となったのである。それが鬼である。

鬼は丑寅の方向に住むということから、鬼は牛の角をはやし、虎の牙をもった形をつくりあげられた。

こうして東北の方向は、鬼門として忌み嫌われるようになったのである。

現在でも鬼門に当たる方角に台所や便所があると家庭内に紛争が絶えないなど、あらぬことを信じる人がおられる。

宮山は志方城の鬼門

そのため、東北方向を鬼門として、そこに神仏を祭り、鬼の災いをさける風習が生まれた。

比叡山延暦寺は、京都の鬼門に当たるために建てられた寺で、京都を災いから守ろうとしたのは、よく知られている。

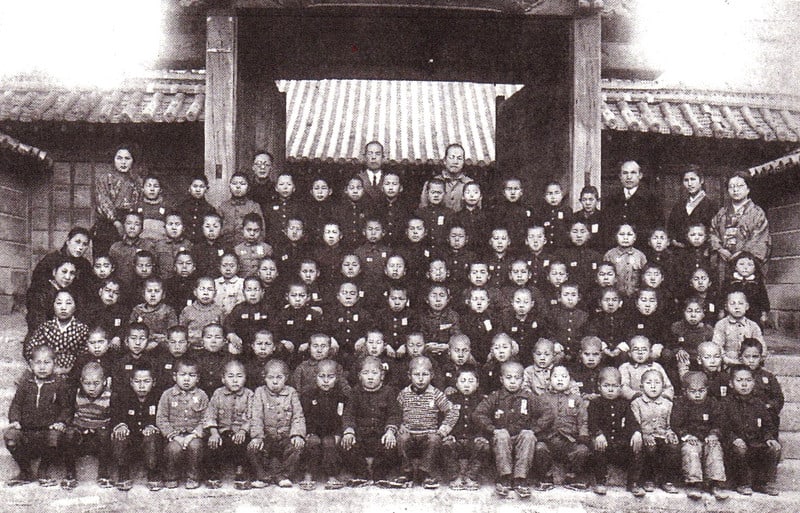

さて、志方ですが櫛橋左京亮(くしはしさきょうのすけ)が志方城を築いたのは、明応元年(1492)のことである。

志方城は、今の観音寺・志方小学校の場所にあった。

志方城の鬼門の方向に小高い丘(宮山)があり、その丘に石清八幡宮から勧請して志方八幡社を建て、鬼門を鎮め、志方城の守り神としたのである。

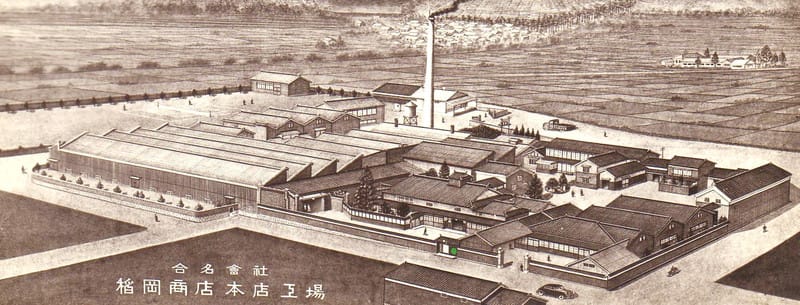

*写真:志方八幡神社遠景