明治22年4月1日、蛸草新村・草谷村・下草谷村・野谷新村・印南新村・野寺村の6ヵ村が合併して母里村が誕生しました。

その時、江戸時代の新田をあらわす新村の名称はなくなり、それぞれ母里村蛸草・下草谷・野谷・印南となりました。

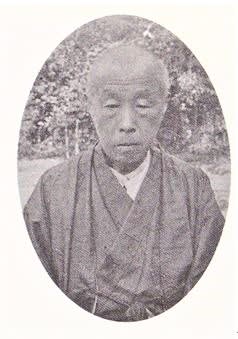

初代母里村村長として蛸草の岩本須三郎が選ばれました。

初代母里村村長・岩本須三郎

蛸草新村の庄屋の家に生まれた須三郎は、父を早く亡くし12才で庄屋の家をついでいます。

蛸草新村の庄屋の家に生まれた須三郎は、父を早く亡くし12才で庄屋の家をついでいます。

戸長になってからは、納税の問題・疎水事業にと、おいたてられ続けの毎日でした。

あるとき、郡長が気の毒そうに、「岩本さんもえらいときに村長になってでしたな」となぐさめたほどです。

(岩本)「ほんまですな・・・でも、苦労が大きいほど、喜びも大きますし・・・」

静かに答える須三郎の声には重みがありました。

まさに、須三郎の人生観でした。

しかし、「村長の言うことよう分かるが、借金だけがぎょうさんできた。なんでこんな時に疎水つくるんや、もうちょうっと時期待てへんのかいな・・・わしら、土地売るしかしょうない」と不満をもらすものも多くいました。

(岩本)「土地売ったらあかん、もうじき水が来る。疎水の仕事や鉄道の仕事で日銭かせいで、もうちょっとがんばらなあかん」

こういうのが精一杯でした。

明治22年は、雨が多い年になりました。そして、秋には台風にも見舞われ、できたばかりの水路の一部も崩れました。

金が足りない。それだけではなかったのです。工事が始まると山陽鉄道の工事もはじまったため、人夫の賃金もあがりました。

でも地方の地元資産家は、出資には冷淡でした。

トンネルの工事の目途はついたのですが、工事費は、目途がつきません。

21ヵ村の惣代は「淡河川疎水工事費拝借」を国に願い出でました。

工費拝借願いは認められなかったが、借り入れ金の返済の延納は認められました。

水がきた・・・・

明治24年4月7日ケシ山トンネルは貫通し、4月11日、検査のために水門が開かれました。

淡河川の水は、勢いよく疎水に流れ出ました。

練部屋の配水所の周りは、水を迎える多くの人々の熱気があふれました。

水は、ゆっくりと力強く5日をかけて練部屋に流れてきました。

うれしさのあまり、水路に跳びこむ者も大勢いました。

喜びは、練部屋からの支線水路やため池工事に大きな励みをあたえました。

須三郎の蛸草では早くから水路・広谷池の工事を始めました。

野寺の穴沢池の工事もさっそくはじまりました。

こうして各村々で相次いで工事にかかり、明治40年には印南17、下草谷6、草谷5、野寺4、野谷3の新池が築かれました。

野寺高薗寺の東がわにある「総池之碑」には、淡河川の疎水が通じて野寺村には4つの新池と5つ増築が行われたことを記録しています。新池分を紹介しておきます。

(新築)

穴沢池 明治 25 年 9月起工

野畑池 〃 27年 4月

小出池 〃 27年10月

中 池 〃 28年10月(no5044)

*写真:岩本須三郎(『兵庫県淡河川・山田川疎水百年史』より)

いくたの試練をのりこえて、ついに夢が実現する日が来ました。

いくたの試練をのりこえて、ついに夢が実現する日が来ました。 疎水に対する国の動きに、近隣の村々も参加を願い出ました。

疎水に対する国の動きに、近隣の村々も参加を願い出ました。 内務省に、より精密な調査を依頼しました。

内務省に、より精密な調査を依頼しました。 疎水建設は動き出しました。が、喜んでばかりはおれません。

疎水建設は動き出しました。が、喜んでばかりはおれません。 (明治16年)12月19日、農商務省大輔(次官)の品川弥二郎が、葡萄園の視察に訪れ、この視察に県から租税課長が同行しました。

(明治16年)12月19日、農商務省大輔(次官)の品川弥二郎が、葡萄園の視察に訪れ、この視察に県から租税課長が同行しました。 印南新村の百姓衆が、郡役所に直訴したあくる日、郡長(写真)は上庁しました。

印南新村の百姓衆が、郡役所に直訴したあくる日、郡長(写真)は上庁しました。 (郡長)「皆さんはお願いに行くつもりでも県令は、一揆ととるでしょう。

(郡長)「皆さんはお願いに行くつもりでも県令は、一揆ととるでしょう。 新祖額に対する不満は他の地域でもおきていました。

新祖額に対する不満は他の地域でもおきていました。 明治時代初期の村名がしばしば登場します。地図(赤い部分)で場所を確認ください

明治時代初期の村名がしばしば登場します。地図(赤い部分)で場所を確認ください 日本のブドウ栽培のルーツが印南(加古郡稲美町印南)にあったことは、稲美町以外では意外と知られていないようです。

日本のブドウ栽培のルーツが印南(加古郡稲美町印南)にあったことは、稲美町以外では意外と知られていないようです。 中学生が使っている歴史教科書から「官営工場」の説明を読んでおきます。

中学生が使っている歴史教科書から「官営工場」の説明を読んでおきます。 県の庁舎で郡区長会が行われた日、北条郡長は少し早めに上庁して県令に訴えました。以下は『赤い土』から県令と北条郡長のやり取りです。

県の庁舎で郡区長会が行われた日、北条郡長は少し早めに上庁して県令に訴えました。以下は『赤い土』から県令と北条郡長のやり取りです。 丸尾茂平次は、早朝から地租の督促に家々をまわっていました。

丸尾茂平次は、早朝から地租の督促に家々をまわっていました。 印南新村の丸尾茂平次が、郡役所をはじめて訪れたのは郡役所が開設されてから数日を過ぎた午後でした。

印南新村の丸尾茂平次が、郡役所をはじめて訪れたのは郡役所が開設されてから数日を過ぎた午後でした。