今日と明日、旧入江家が一般公開されています。

行ってきました。なお、図は現地で頂いた旧入江家の見取り図で、写真は、新聞と異なり、現地で撮影したものです。

県重文の「旧入家」、4・5日一公開

兵庫県指定重要文化財の「旧入江家住宅」(高砂市曽根町)が4、5日、一般公開される。公開は年1回で、今年は「かほうのびょうぶ展」と題し、地元出身の日本画家梅谷華邦の屏風など計約10点を展示する。

塩田経営で栄えた入江家が住んでいた同住宅は、江戸時代後期の建物で、主屋は1785年に建築された。2001年に入江家が土地と建物を市に寄贈し、市教委が7年前から毎年公開している。

今回が初公開となる梅谷の屏風2点は、親族が今年7月に市に寄贈した。コスモスとあでやかなクジャクがモチーフの作品と、初夏に赤く色づいた桜の葉とスズメを描いた作品。ほかに入江家で使われていた屏風や茶わんなども展示される。

無料。午前10時~午後4時。曽根天満宮の駐車場が利用できる。旧入江家住宅TEL079・447・0224(会期中のみ)(小尾絵生)(no3772)

*写真:味わい深い展示される旧入江家(住宅)

*図:入江家配置図

(高砂市北浜町)西浜では、昔から正月3日に大歳神社で「なんなる祭り」が執り行われる。

(高砂市北浜町)西浜では、昔から正月3日に大歳神社で「なんなる祭り」が執り行われる。 4月に入り、「高砂を歩く」では阿弥陀町の歴史散歩を始めました。

4月に入り、「高砂を歩く」では阿弥陀町の歴史散歩を始めました。 松村(曽根町)の大歳神社の東隣に地蔵堂があり、そこに、写真のような像の地蔵様が祀られています。

松村(曽根町)の大歳神社の東隣に地蔵堂があり、そこに、写真のような像の地蔵様が祀られています。 明治21年に開通した山陽鉄道(現:JR山陽線)は、最初から加古川を通るように計画されていたものではありません。

明治21年に開通した山陽鉄道(現:JR山陽線)は、最初から加古川を通るように計画されていたものではありません。 曽根神社の北で、浜国道(県道718号線)の北辺りを歩きました。

曽根神社の北で、浜国道(県道718号線)の北辺りを歩きました。 「ひろかずのブログ(165)」で、北浜町北脇に残る道路元標を紹介しました。

「ひろかずのブログ(165)」で、北浜町北脇に残る道路元標を紹介しました。 この話が好きなんです。「かさこじぞう」」の話です。またここで書いておきます。

この話が好きなんです。「かさこじぞう」」の話です。またここで書いておきます。 六地蔵は、それらの六道のどれかを担当されています。

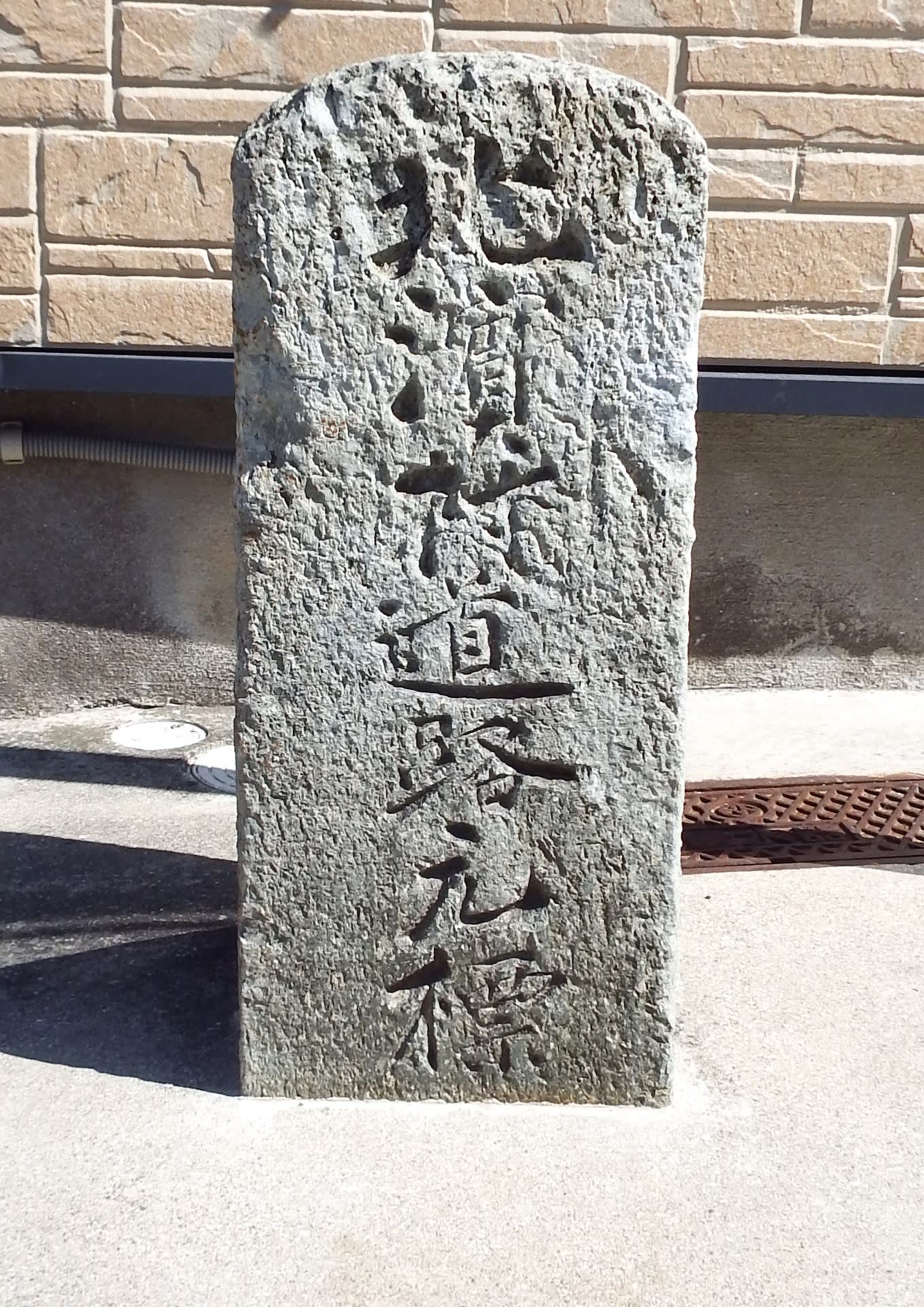

六地蔵は、それらの六道のどれかを担当されています。 写真は北浜町の道路元標です。

写真は北浜町の道路元標です。 高砂市教育研修所の前庭に織部燈籠・キリシタン燈籠(写真)が保存されています。

高砂市教育研修所の前庭に織部燈籠・キリシタン燈籠(写真)が保存されています。 自然に露出した岩壁に仏像を彫ったもので、山間の岩面に各種の仏像が彫られ、密教の影響があるといわれ、平安時代に多くつくられました。

自然に露出した岩壁に仏像を彫ったもので、山間の岩面に各種の仏像が彫られ、密教の影響があるといわれ、平安時代に多くつくられました。 村名の起源は、はっきりとしていません。

村名の起源は、はっきりとしていません。 「天の磐船(あまのいわふね)」(写真)は、阿弥陀町伊保山の南面、頂上から20㍍の地点で、半ば埋もれていました。

「天の磐船(あまのいわふね)」(写真)は、阿弥陀町伊保山の南面、頂上から20㍍の地点で、半ば埋もれていました。 石宝殿から加茂神社へと向かう道沿いに、江戸時代に大坂相撲で活躍した力士の家が最近まで残っていました。

石宝殿から加茂神社へと向かう道沿いに、江戸時代に大坂相撲で活躍した力士の家が最近まで残っていました。 はっきり覚えていません。写真は、10年以上前に撮影したものです。

はっきり覚えていません。写真は、10年以上前に撮影したものです。