古代山陽道(1)

7世紀、大和政権(奈良を中心とする政権)は、天皇を中心に勢力を強め、その勢力を、さらに拡大するために道を整備しました。

7世紀、大和政権(奈良を中心とする政権)は、天皇を中心に勢力を強め、その勢力を、さらに拡大するために道を整備しました。

とりわけ、奈良と九州の大宰府(だざいふ)を結ぶ山陽道は重要な道でした。

街道の途中には駅(うまや)を設けて、官人の旅・租税の運搬にあたりました。

野口(加古川市野口町)に、山陽道最大の駅、賀古の駅(かこのうまや)がおかれていました。

山陽道最大ということは、日本で最大の駅(うまや)が野口にあったということです。

ふつう駅では、多くて20頭ほどの馬が置かれていたのですが、賀古の駅は、40頭を数えていました。

賀古の駅のあった場所は、古大内(ふろうち・野口町)に「駅が池(うまやがいけ)」があり、賀古駅のあったといわれている大歳神社あたりの調査が行われ駅跡であることが確かめられました。

(蛇足)・・・駅に「馬へん」が使われているのは、駅はもともと電車ではなく馬がその役割をはたしていたためです。

「賀古の駅」については後にさらに紹介することにします。

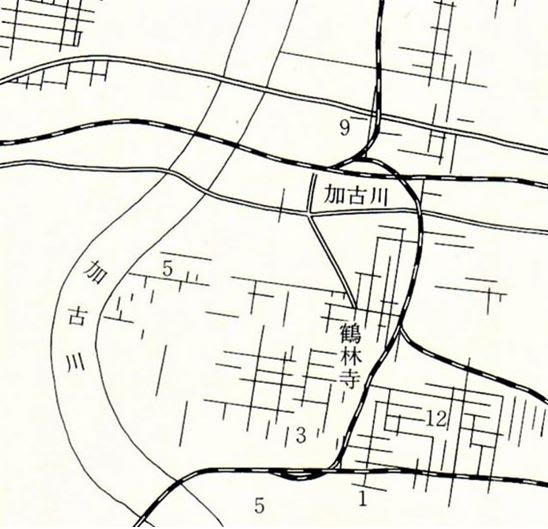

奈良から野口まできた山陽道は、加古川の流れにゆく手を妨げられ、多くの場合、野口から日岡山の方へ向かい、升田・大国・岸・魚橋というコースをとっています。

古大内(ふろうち)は、「古大路(ふるおおじ)」が訛ったものではないかとも想像されています。(no4781)

*地図:「兵庫探検(歴史風土編)」(神戸新聞)より

加古川は、丹波市青垣の遠坂(とうさか)付近を源流に、播磨灘に注ぐ兵庫県一の河川です。

加古川は、丹波市青垣の遠坂(とうさか)付近を源流に、播磨灘に注ぐ兵庫県一の河川です。 「加古川の近くですから、加古川から水を引いたのだろう」と考えられますが、そう簡単な話ではありません。

「加古川の近くですから、加古川から水を引いたのだろう」と考えられますが、そう簡単な話ではありません。 奈良時代、中央・地方の政治の仕組みも整ってきました。

奈良時代、中央・地方の政治の仕組みも整ってきました。 天皇陛下が即位を宣言する「即位礼正殿の儀」に出席するため来日した、中東・オマーンのアスファイド副首相兼国王特別代理らが25日、王族ゆかりの地である稲美町を訪問した。

天皇陛下が即位を宣言する「即位礼正殿の儀」に出席するため来日した、中東・オマーンのアスファイド副首相兼国王特別代理らが25日、王族ゆかりの地である稲美町を訪問した。 日本に仏教が伝えられました。

日本に仏教が伝えられました。

宝殿駅に近い西国街道筋・神爪(かづめ・高砂市米田町)に社殿もないのに大きな鳥居と灯籠があります。

宝殿駅に近い西国街道筋・神爪(かづめ・高砂市米田町)に社殿もないのに大きな鳥居と灯籠があります。 時は過ぎます。

時は過ぎます。 今回は、『石の宝殿・古代史の謎を解く(真壁忠彦・葭子共著)』から、反対に石の宝殿は蘇我氏がつくろうとしたモニュメントであるとする説を紹介します。

今回は、『石の宝殿・古代史の謎を解く(真壁忠彦・葭子共著)』から、反対に石の宝殿は蘇我氏がつくろうとしたモニュメントであるとする説を紹介します。 青木一夫氏は、物部氏が大石を作ろうとした目的を「・・・物部氏は、日本古来の信仰である大きな岩などに霊力がやどるとする自然信仰もっていた。

青木一夫氏は、物部氏が大石を作ろうとした目的を「・・・物部氏は、日本古来の信仰である大きな岩などに霊力がやどるとする自然信仰もっていた。 「石の宝殿」のつくられた時期の日本社会のようすを中学歴史教科書にみてみます・

「石の宝殿」のつくられた時期の日本社会のようすを中学歴史教科書にみてみます・ 石の宝殿(大石)は、「高さ5.7㍍、幅6.5メール、奥行きは屋根形の突起をいれて7㍍、重さが500トン」ととてつもない大きな石造物です。

石の宝殿(大石)は、「高さ5.7㍍、幅6.5メール、奥行きは屋根形の突起をいれて7㍍、重さが500トン」ととてつもない大きな石造物です。

今回の話題は、余話としてお読みください。

今回の話題は、余話としてお読みください。