昨年の11月24日(土)の東沢1号墳の報告である。

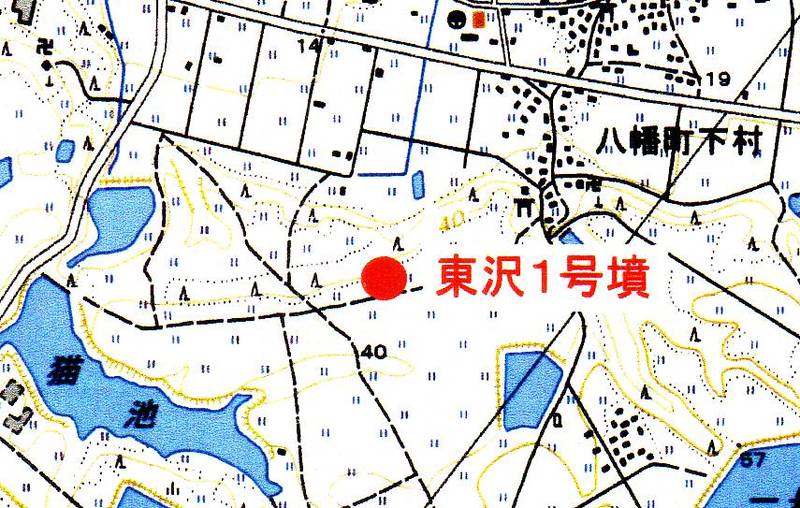

東沢1号墳の場所は、昨日のブログ(望塚移動)の地図をご覧ください。

今日も、報告会当日いただいた説明文を読んでみたい。

「東沢1号墳は、一辺約20mの大型の方墳であることが明らかとなりました。

この古墳は、大正時代に行われた耕地整理により、上の部分が削平されています。

このため、肝心の死者が埋葬された施設は残っていませんでした。

また北側についても削平を受け、古墳自体が残っていませんでした。

ただし、古墳の東側には造り出しがあることがこの古墳の特徴で、このような例は播磨ではあまりみられません。

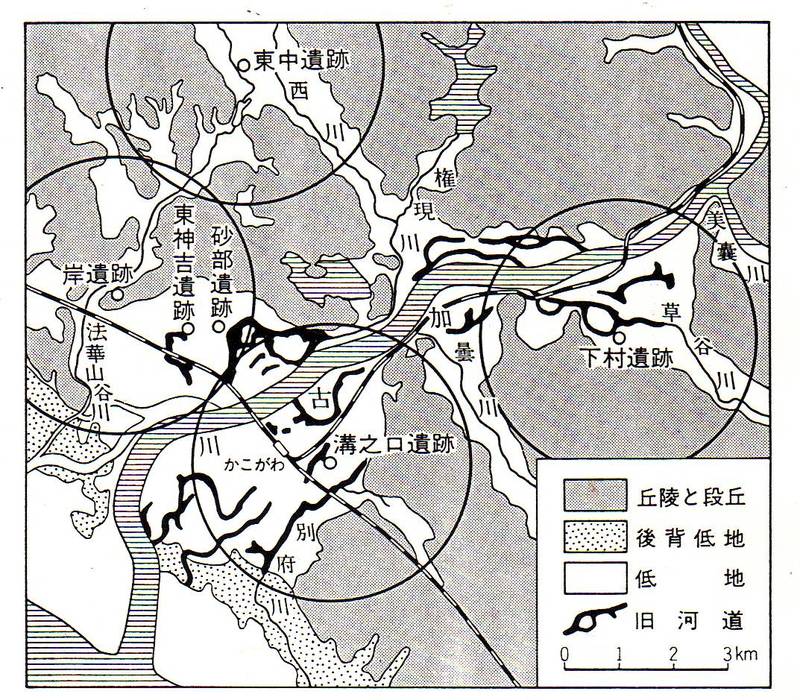

それにしても、一辺が20mの大型の古墳は、近辺では例がない。

しかも、約5mの「造り出し」がある方墳である。

場所も台地上にあり、北側に広がる低地部が一望できる。

この大型の方墳に眠る死者を知りたい。

おそらく、現在の八幡地区の平地部を支配する豪族であったのであろうと想像される。

写真上は、東沢1号墳(説明会当日)。写真下は、現在の東沢1号墳(3月28日撮影)のあった場所の風景、やがて、この上を車が行き交うのである。