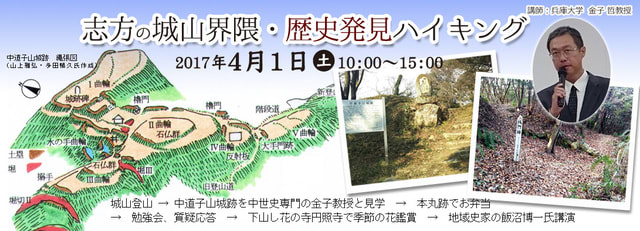

志方の城山のハイキングに行こう

4月1日(土) 10:00 円照寺出発

主催:中道子山城を国指定史跡にしよう会

(no3528)

志方の城山のハイキングに行こう

4月1日(土) 10:00 円照寺出発

主催:中道子山城を国指定史跡にしよう会

(no3528)

今日は、文観が加古川出身であること、常楽寺に関係した僧であったことを復習しておきましょう。

文観について

◇「・・・文観の弟子であった宝蓮が筆写した『瑜伽伝灯抄』によれば、文観は源雅信第十三代の子孫・大野源大夫重真の息子であるが、この重真は播州の人である」と記録しています。

◇「・・・文観の弟子であった宝蓮が筆写した『瑜伽伝灯抄』によれば、文観は源雅信第十三代の子孫・大野源大夫重真の息子であるが、この重真は播州の人である」と記録しています。

◇興福寺の衆徒が文観を「(文観は元)西大寺末寺、播磨国北条寺之律僧也」と述べている史料があります。

中世史の専門学者である網野善彦氏は、『日本中世史像の再検討』(山川出版社)で、はっきりと、「文観は、播磨常楽寺(現加古川市加古川町大野)の僧侶であった」と断言されています。

常楽寺について

◇『西大寺諸国末寺帳』のうち明徳二年(1391)に作成された「明徳末寺帳」には「播磨国」の西大寺のとして筆頭に常楽寺」の名があり、傍注には「北条」と記されています。

(北条は、江戸時代の集落名では大野村・大野新村・中津村・平野村・河原村・溝ノ口村・間形村・篠原村・寺家町を含む地域です)

◇伝承も含んでいますが『大野史誌』を読んでおきます。

「・・・(常楽寺は)正嘉(しょうか)二年(1258)八月、後深草天皇のとき、暴風雨のため堂宇は破壊され、一字だけ残る。

その後、小野文勧(文観)僧正(1278~1357)によって復興され、堂宇は古(いにしえ)のように造営された。

末寺18ヵ寺、僧坊は56宇、寺領は三百石であったという。

また、常楽寺は正嘉二年(しょうか・1258)八月、後深草天皇のとき、暴風雨のため堂宇は破壊され、その後、小野文勧(文観)僧正(1278~1357)によって復興され、堂宇は古(いにしえ)のように造営された。

◇『信仰の美術』(加古川文化センター)は、「・・・・現在の加古川町大野付近は、中世には播磨国賀古郡北条郷(かこぐんほうじょうごう)として栄えており、その中心寺院であるこの北条常楽寺は、叡尊(えいぞん、1201~90)にはじまる西大寺の真言律宗との関わりが最も注目されるところである。・・・・ 常楽寺は西大寺の系列の寺、つまり真言律宗の寺であると断定してよいと思われます。

少しだけですが、文観と常楽寺の歴史が浮かび上がってきました。(no3527)

*挿絵:文観のつもり

〈お知らせ〉