今回は、「天明の大飢饉」を復習しておきます。志方の一ツ橋領と関係してきます。

天明の大飢饉

天明三年(1783)は、春から夏にかけて晴天の日が少なく、冷気に覆われました

天明三年(1783)は、春から夏にかけて晴天の日が少なく、冷気に覆われました

このため、稲は穂を出さず立ち枯れ、特に関東地方から東北地方にかけては歴史上まれな大飢饉となりました。世に言う「天明の大飢饉」です。

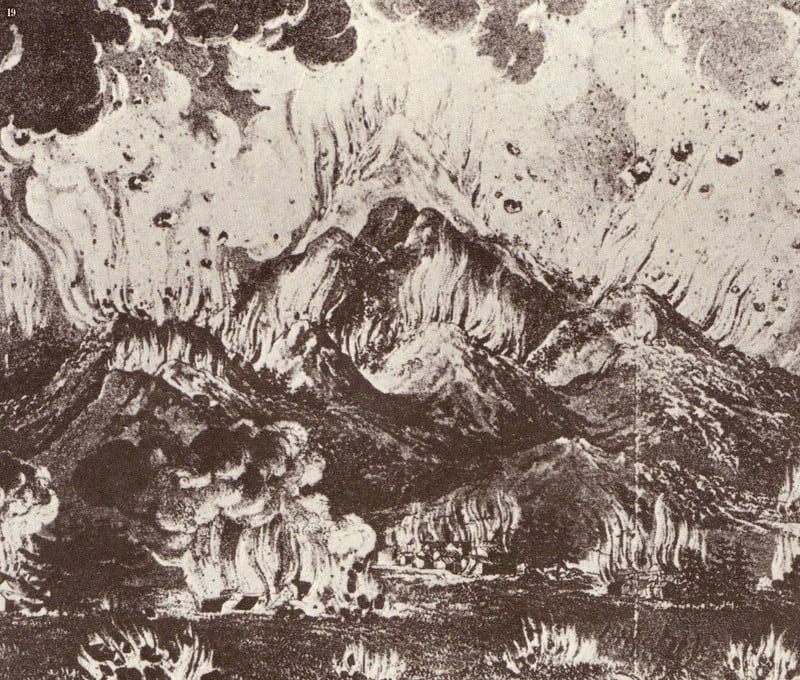

なお、天明の飢饉は冷害によるものですが、火山学者や気候学者の指摘によれば、飢饉は、天明三年の浅間山の噴火と強い関係があるということです。

大量の火山灰が数年の間、日光の照射を妨げ、冷害を引き起しました。

重い年貢を課せられ、じゅうぶんに食料を蓄えていない多くの農民は、たちまちに死と直面しました。

藩は、こんな時にこそ年貢米の放出をしなかったのでしょうか。

ほとんどの藩は、大商人から多額の借金がありました。大量の米を飢饉の救済にまわすと、藩経済を破綻させてしまいます。

藩は、大商人にたいして頭が上がらず、商人の米の買い占めなども厳しく取り締まることができませんでした。

天領とても同じでした。

百姓の怒り

一ツ橋家領にも、その影響がのしかかってきました。

天明二年(1782)は和泉、天明三年は甲斐・関東が大凶作、天明五年は関東領を中心に一ツ橋領では、領内十万石のうち、四万四千石が被害を受けました。

年貢米が半減しても不思議でない状態となりました。

しかし、年貢米の減収にはなりませんでした。

その原因は、何だと思われますか?・・・・

答えは簡単です。「厳しい年貢の取りたて」です。

当然、農民は、年貢の徴収にあたる「代官」に対して恨みを募らせます。

この時代、各地で一揆がおこっています。

志方、一ツ橋領での一件①

志方の一ツ橋家領でも、天明期に強訴の動きがありました。

ある記録によれば「去る(天明元年・1781)十一月六日、一ツ橋領印南郡細工所村御陣屋へ御領分惣百姓ごうそう(強訴のこと)を起こし、済口(すみくち・結果のこと)の義未夕(いまだ)相知れ不申候(あいしれもうさずそうろう)」とあります。

この事件の済口(結果)は、はっきりとしません。

しかし、志方一ツ橋領にも百姓の怒りの炎が燃え上がろうとしていたのです。

*絵:天明の浅間焼け(『将軍列伝』チチング)より