どーも、ワシです。今回は福島県相馬市山上松ヶ房(そうまし やまかみ まつがぼう)にある宇多川水系の松ヶ房ダムを訪れます。アクセスは国道115号沿いにある「松ヶ房ダム」の看板のあるT字路から入ってそのまま行くと左岸に到着します。途中「←ダム管理事務所」の看板のあるT字路を入っていくと右岸に辿り着くことができます。今回ワシは管理事務所のほうの道を行きました。

おー、見えてきました。これですね。

右岸の奥にあるこの建物が「松ヶ房ダム管理事務所」。

そこから見た景色。手前には立派な洪水吐が見えます。

「定礎」は昭和61年(1986年)11月。

右岸のダム横には松ヶ房ダムの案内板。ダム湖名は宇多川湖(うたがわこ)。湖名は宇多川を堰き止めてダムが築造されたのでそう命名されたのだと思います。「概要」によると農業用水確保のために築造されたダムで、その位置は福島県と宮城県にまたがっているそうな(ダムの管理は福島県)。

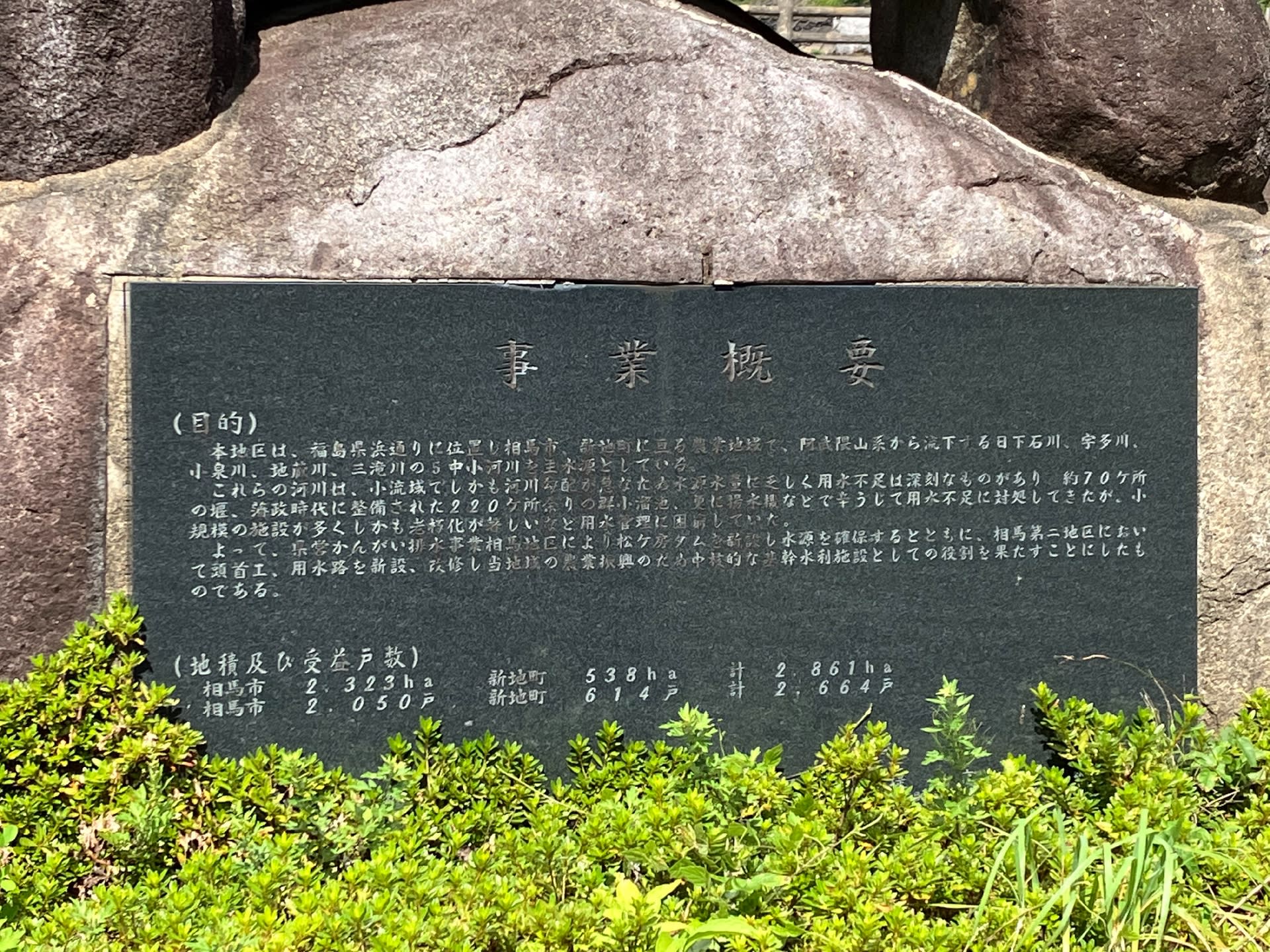

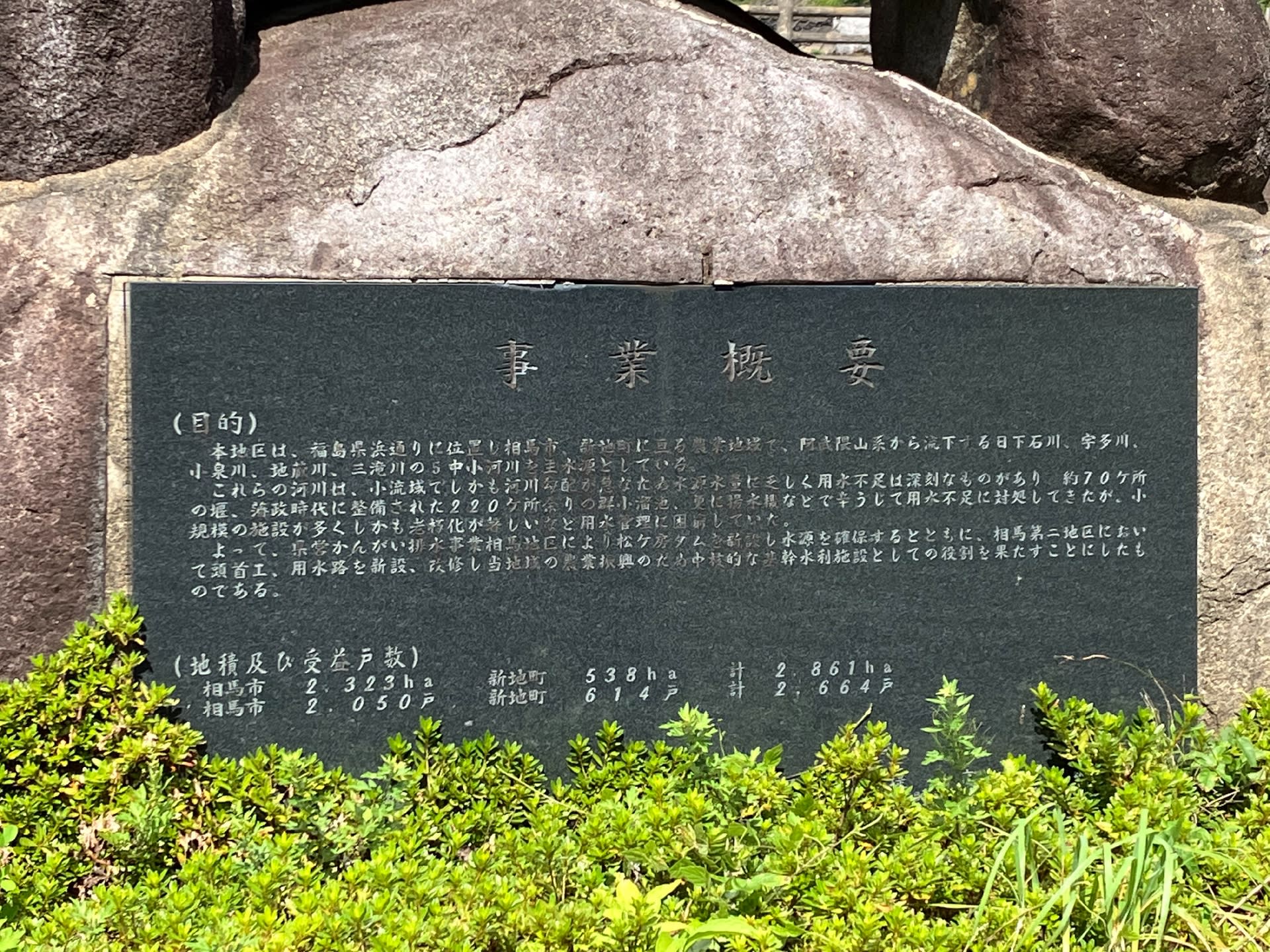

その隣には「豊潤成就」と刻まれた石碑。これは県営かんがい排水事業相馬地区竣工を記念して建立されたもので、

「事業概要」によると、この地区は阿武隈山系から流れ出る日下石川、宇多川、小泉川、地蔵川、三滝川の5つの河川が主な水源になっています。しかしながらこれらの河川は勾配が急で、かつ水量が乏しいため常に用水不足に悩まされてきました。それに対処するため江戸時代には220ものため池が作られたそうですが、老朽化が著しく深刻な問題となっていました。この地に松ヶ房ダムが築造されたのはそうした問題を解決するためで、県営かんがい排水事業はダムを建設するとともに相馬第二地区では頭首工と用水路を新設。これらはこの地域の農業振興のための中核的な基幹水利施設の役割を担っているようです。

石碑の裏側には「碑文」が書かれていて、松ヶ房ダム築造の詳細な経緯が記されています。利水ダムの建設計画は何度も持ち上がったものの、どの場所に築造するのかがなかなか決まらずそれ以上進展しなかったそうです。そして昭和53年(1978年)4月、ダム建設を求める運動が起こり、相馬市と新地町の合意のもと同年12月より福島県営かんがい排水事業として調査が始まります。宇多川を遡り、適地として選ばれたのが現在の場所で、地権者の理解のもとで築造が開始。かくして平成9年(1997年)5月30日に宇多川湖は満水となり松ヶ房ダムは完成に至ったのです。

では、ダム上を進みます。先ほども書いたように右岸側には洪水吐があります。増水すると水はここから溢れ出て、

この水路を通ってあちらへ流れてゆきます。

洪水吐の水路に架かる橋を渡った場所から見たダム上。実はこの場所から貯水側へ向かう道があり、その先には取水塔があるんです。これはちょっと珍しい設計かもしれませんね。たぶん。

ダム上を進みます。ダム上にある欄干の代わりとなる鎖。実物はなかなか太く、以前訪れた岐阜県の徳山ダムのダム上の鎖を彷彿させます。

ダム上、中央から見た宇多川湖の様子。写真左に見えるのが取水塔です。

一方、下流側の景色はこんな感じ。

ダム上、中央には福島県(右岸側)と宮城県(左岸側)の県境を表示するプレートが嵌め込まれています。福島県のプレートに描かれているネモトシャクナゲは福島県の県の花で、宮城県のそれに描かれているミヤギノハギも宮城県の県花です。

対岸(左岸)に来ました。振り返ると、こんな感じ。

車止めになっているコレ、右岸にもありましたがなんとも可愛らしい形をしています。

左岸、宇多川湖から見たダムの様子。

同、下流側から見ると、こんな感じ。

ちょいと気になったのはダム上。ご覧の通りダム上はなかなかオシャレなデザインになっていて、デザイナーのセンスを感じさせます。また、ダム上の中央はレンガ状の石が綺麗に敷き詰められていてカネをかけているのがわかるほど。ところが、その石があちこちで浮き上がっていて、ダム上を歩いているとちょっと不安になるんです。おそらく経年変化によりダム上の基礎が平らでなくなっているんじゃないでしょうか。

農業用のダムとしてはオシャレなダムだけに、その素敵な姿をキープし続けて欲しいなと思います。

おー、見えてきました。これですね。

右岸の奥にあるこの建物が「松ヶ房ダム管理事務所」。

そこから見た景色。手前には立派な洪水吐が見えます。

「定礎」は昭和61年(1986年)11月。

右岸のダム横には松ヶ房ダムの案内板。ダム湖名は宇多川湖(うたがわこ)。湖名は宇多川を堰き止めてダムが築造されたのでそう命名されたのだと思います。「概要」によると農業用水確保のために築造されたダムで、その位置は福島県と宮城県にまたがっているそうな(ダムの管理は福島県)。

その隣には「豊潤成就」と刻まれた石碑。これは県営かんがい排水事業相馬地区竣工を記念して建立されたもので、

「事業概要」によると、この地区は阿武隈山系から流れ出る日下石川、宇多川、小泉川、地蔵川、三滝川の5つの河川が主な水源になっています。しかしながらこれらの河川は勾配が急で、かつ水量が乏しいため常に用水不足に悩まされてきました。それに対処するため江戸時代には220ものため池が作られたそうですが、老朽化が著しく深刻な問題となっていました。この地に松ヶ房ダムが築造されたのはそうした問題を解決するためで、県営かんがい排水事業はダムを建設するとともに相馬第二地区では頭首工と用水路を新設。これらはこの地域の農業振興のための中核的な基幹水利施設の役割を担っているようです。

石碑の裏側には「碑文」が書かれていて、松ヶ房ダム築造の詳細な経緯が記されています。利水ダムの建設計画は何度も持ち上がったものの、どの場所に築造するのかがなかなか決まらずそれ以上進展しなかったそうです。そして昭和53年(1978年)4月、ダム建設を求める運動が起こり、相馬市と新地町の合意のもと同年12月より福島県営かんがい排水事業として調査が始まります。宇多川を遡り、適地として選ばれたのが現在の場所で、地権者の理解のもとで築造が開始。かくして平成9年(1997年)5月30日に宇多川湖は満水となり松ヶ房ダムは完成に至ったのです。

では、ダム上を進みます。先ほども書いたように右岸側には洪水吐があります。増水すると水はここから溢れ出て、

この水路を通ってあちらへ流れてゆきます。

洪水吐の水路に架かる橋を渡った場所から見たダム上。実はこの場所から貯水側へ向かう道があり、その先には取水塔があるんです。これはちょっと珍しい設計かもしれませんね。たぶん。

ダム上を進みます。ダム上にある欄干の代わりとなる鎖。実物はなかなか太く、以前訪れた岐阜県の徳山ダムのダム上の鎖を彷彿させます。

ダム上、中央から見た宇多川湖の様子。写真左に見えるのが取水塔です。

一方、下流側の景色はこんな感じ。

ダム上、中央には福島県(右岸側)と宮城県(左岸側)の県境を表示するプレートが嵌め込まれています。福島県のプレートに描かれているネモトシャクナゲは福島県の県の花で、宮城県のそれに描かれているミヤギノハギも宮城県の県花です。

対岸(左岸)に来ました。振り返ると、こんな感じ。

車止めになっているコレ、右岸にもありましたがなんとも可愛らしい形をしています。

左岸、宇多川湖から見たダムの様子。

同、下流側から見ると、こんな感じ。

ちょいと気になったのはダム上。ご覧の通りダム上はなかなかオシャレなデザインになっていて、デザイナーのセンスを感じさせます。また、ダム上の中央はレンガ状の石が綺麗に敷き詰められていてカネをかけているのがわかるほど。ところが、その石があちこちで浮き上がっていて、ダム上を歩いているとちょっと不安になるんです。おそらく経年変化によりダム上の基礎が平らでなくなっているんじゃないでしょうか。

農業用のダムとしてはオシャレなダムだけに、その素敵な姿をキープし続けて欲しいなと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます