お願い 人気blogランキングへ よかったらクリックしてみてください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

最近ご無沙汰している最新モデルに触る機会があったので、レポートを。

光っているのはクラッチカバー(通称ダービーカバー)とオレンジ色の物体のシールです。

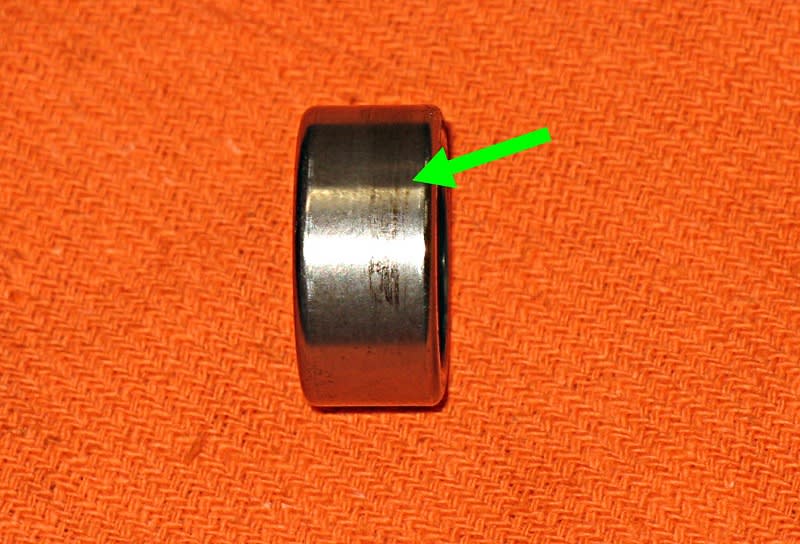

このゴツイ、専用変形Oリングとでも言ったら良いのか、座屈に対しては相当抵抗力がありそうで感心しておりました。アメリカ人なら「Oh!Great!」とか言いそうなシロモノです。

ところが、カバーを取り付けようとしたら評価は一変です。ご覧のように伸びて大きくなり収まりません。

対策としては

- 新品と交換

- 接着剤で固定

- グリースで固定

- シールを冷蔵庫に入れて硬くなるのを待つ

勿論1の新品と交換が普通は正解です。しかし、当ショップは正規販売店ではないので情報がなく、設計変更になったのを現物を見て始めて知ることでした。

それにココは割と最近変わったばかりなので、よもや又変更になるとは夢にも思わなんだ。

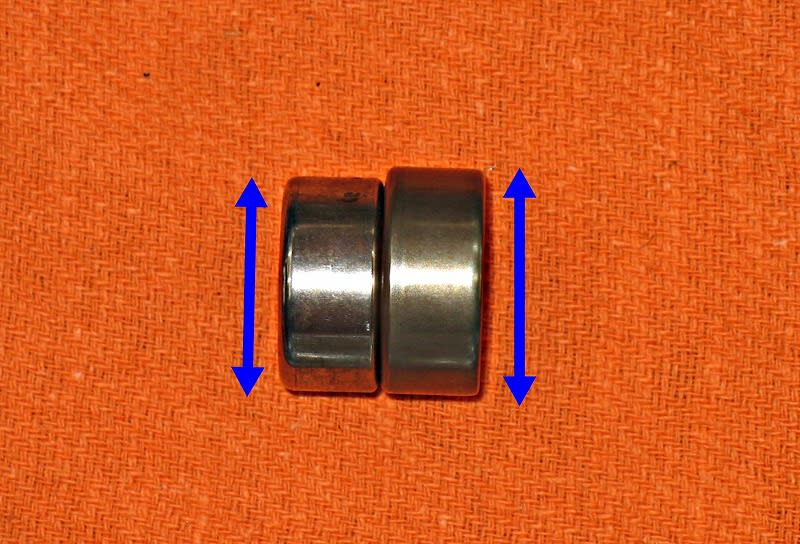

これほど経年変化による座屈を考慮したOリング(要は初期性能が長持ちする)は過去にも見たことがないほどなのに、毎回交換とは理解しがたい。省資源の理念にも反しますね。

何回かの試行錯誤のすえに、見事に収まりました。

方法は完全脱脂で、金属とゴムの摩擦が最大限に発揮する条件を作ることにより、成功しました。

問題点は?

- 繰り返し使用は考えていないのか、伸びは計算されているのか?

- あるいは伸びない材料は使わないのか?

- 突起部分の寸法をもう僅か大きくすれば、溝にしっかり固定されるのではないか?

- 溝のキャスティングの形状を変えれば、ヌルッと出てこないのではないか?

いずれにしても片手落ちの気がしますが、まあ、ワタシがQC提言しても改善されるはずがないので、ドウデモイイデスカ。

バー&シールドのシルシがついた立派なガスケットは先のシールの前身です。

小売価格が2200円!更に追い討ちで最小出荷単位が20枚!

ハーレーダビッドソンのメンテナンスの消耗部品を揃えておくのにも命がけのようですね。

バー&シールド ガスケットの前は、オレンジ色最新シールの基となった、ゴツゴツ付き異形断面形状シールです。これの小売価格は普通に500円くらいです。

ダービーカバーを止めるスクリューが5本になった1999年(ソフィテル)から、急激にオイル洩れの対策の姿勢が変化したようで、何かナリフリ構わずのようにも見えます。

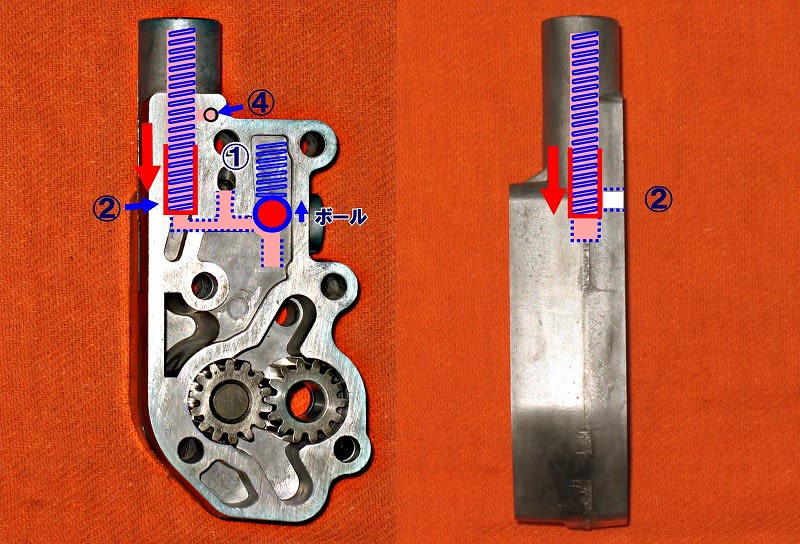

元々ダービーカバーは、クラッチプレッシャースプリングのセット圧を調整するために、このような大きいサイズが必要とされ、ティンカバー(ブリキ)の時代にはコルクのガスケットで8本のスクリューを使っていました。

それが剛性の高い肉厚のアルミ製ハウジングになってから、3本のスクリュー留めになったのです。もっともこの時代のプライマリーチェーンの潤滑には、エンジンオイルの一部を垂らして回収する方式だったため、オイルが洩れてもそう大した量ではありません。

1984年ころからクラッチが湿式になり、オイルは循環しない専用オイルを使うオイルバス式になってからも、上記のように大した対策が施されずに、1999年ころまでは放置?されていましたね。

ココで考えてみると、オイル洩れの対策が大変なのはダービカバーのサイズが大きいのが一番の理由でしょう。大きければ熱膨張の影響も大きく、かと言って固定スクリューを更に増やしたくないのでしょう。

今のダービーカバーの役割は、クラッチの調整とプライマリーオイルの交換や量の点検しかありません。クラッチスプリングがダイアフラムになった当初は調整も必要でしたが、直にそれも不要になりました。

長々と書きましたが、プライマリーチェーンがオートになってインスペクションホールが廃止になった今、どうして同じサイズのダービーカバーに拘るのかが疑問です。

また無益な考察をしてしまった感がありますが、ネタを供給してくれたシールに感謝?ですね。

元祖ダービーカバー?