2015/08/15 記

--------------

(つづきより)

大災害の特徴に、一家族内に複数の傷病者、中には死者を抱えることが広範に起こるということがある。残された者にのしかかるストレスは、個人のキャパシティを超えてしまう。深い悲嘆を抱えながら行動しなければならない立場に追い込まれる。

平常時ならば、親戚や親しい友人がフォローに入ったり、地縁の方が短期間支援をして支えるが、大災害時には、それらの方も被災していたり、外部から被災地に入ることが困難であったりして、実際のところ、個人の対応力に依存され放置されたり、避難所で知り合った隣人の協力を得ることもあるが、限界を感じ心に挫折感を抱えて鬱状態に陥ることもある。災害時、健康をかろうじて保持している者は、過剰なストレスを抑圧して、元気であるかのごとくふるまい、心の軋轢の歪みを心の中に溜め込んで行く傾向にある。この心のひずみが、急性期を超え、生活の形が一段落ついたときに、当人の意思と無関係に表出してくる心身症がある。

大災害時、発災後数日~1週間ほどまでは、被災地の地元の方が医療・生活支援を支えざるを得ない。発災後数日でDMATや自衛隊が入るが、重症者の治療と移送、被災傷病者の救出に力が注がれ、被災者とその家族のメンタルヘルスまで手が回らないというのが実情だ。

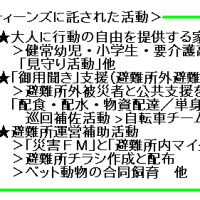

医療・生活ボランティアがまず地元で組織されなくてはならない。初期の仕事は、「つなぎ屋」だ。生活が一段落しつつあることからは、徐々に参加してくる外部ボランティアの力も借りつつ、外見健康を維持している被災者への「傾聴」と補佐を行う。しかし注意しておかなくてはならないのは、外部ボランティアの活動単位は短期だということ。長期滞在型支援の方は少数派だということだ。浅くなく、深みにはまることなく、当事者を孤立させない活動、寄り添う活動が意味を持つ。

精神医療専門職(避難所間巡回も可)のアドバイスを求めながら、間接傾聴の「お茶会」、曜日や時刻を指定した「相談所」の運用を設置し「傾聴」や、「巡回訪問」などを立ち上げる。ここで注意したい担当者は、土地勘があり、直接利害のない隣町の民生委員や自治会役員や職業・宗教・政治的目的の無い立候補者が活動を支えるが、解決力よりも長期寄り添うフレンドリーな視線を保ていることに価値がある。

一見、暇つぶしに見える「お茶会」などの活動でも、担当者は継続的観察の視点を維持できることが望ましい。ここで大事なことは、外部・ケアボランティアの役割をどう分担利用していくかということと、精神医療生活専門職とどう関係をつくるかという、つまりケア全体のコーディネートが運営の鍵になる。この辺は、過去の被災現場体験者の経験を平常時知っておくことが実践力を高めることになる。

今回の事例では、主婦(妻)の方が家族の危機に立ち向かうことになる。4人の介護、孤立の回避という課題だ。個人の力量は超えている。しかしそのことを冷静に判断し、第三者の支援を求めるという決断を誰が行うかだ。寄り添い型支援の「つなぎ屋」とは、協力者を引き寄せ、分担させる仕事のことだが、これはプライバシーに深く関わることだが、関係者の経験として担当者ネットのような形で共有されることが望ましい。なぜなら、寄り添う者もまた、重責の一端を担うことであり、支援者がつぶれてしまうこともあるからだ。

祖母の「誤嚥性肺炎」は、期間を経て誤嚥の結果「肺炎」を引き起こすものであり、食事が取れないという経過で衰弱した体で発症する。容態の詳細は次回に送るが、息子の「クラッシュ症候群」や、娘の「破傷風」、父の「骨折・内臓損傷」ともに重症者は病院の看護キャパシティの限界もあり、複数の病院に散って入院している。入院している期間は医療関係者に任せざるを得ないが、容態情報は復活した電話網やインターネット網を通じ、妻のもとに伝えられることが望ましい。病院のケースワーカーさんの尽力する場面だが、現実にはこの情報さえもとどかないことが多い。ここには、薬の仲介ボランティアが情報仲介も支える新たなボランティアが考えられるが、法的な問題や、プライバシー保護の壁を越えるという難題を抱えており、自治体や病院の非常勤職員のような形で、支えて行くことが現実的だろう。

(つづく)

---------

連日墓参は夜型生活の私にとっては堪えるものだった。睡眠不足である。自宅はエアコンがなくて地獄。ネットカフェで仮眠をとってきた。

今日はビッグイシューの発売日であり、ビッグイシューの購入ついでに寿町のお盆を見てきた。年末の越冬支援のときは、寄付してくるが、今回はお客さま。中央のビッグイシューのボランティアの++さんに出会い、雑談。横浜経由で帰ってきた。

県サポの県立図書館ポストに「災害時における高齢者・障がい者支援に関する課題」を返してきた。日弁連のまとまった書である。

疲れていたので、夕食は弁当。母も弁当を買ってきて二重になる。母との朝の確認で、夕食は私に任せると確認したが、母には家事を仕切っていた主婦の意地が残っている。なにをどう確認しても、思いつきで買い物に走り自己主張する。だから高齢者は面倒だと、つい。疲れているとゆとりが無くなる。両手で万歳。先に白旗を振った。

●「いのちの砦―「釜石方式」に訊け 釜石医師会医療継続に捧げた医師たちの93日間」

続きを読んでいる。たて1行が中央がかすんで見失う。視野中央が網膜損傷しているからだ。読むこと自身が労力がいるようになってきた。拡大読書機の必要を感じる。適切な機種に出会えるといいのだが。

夜間傾聴>大森海岸君(なんとも久しぶり)

ひとり

(校正1回目済み)