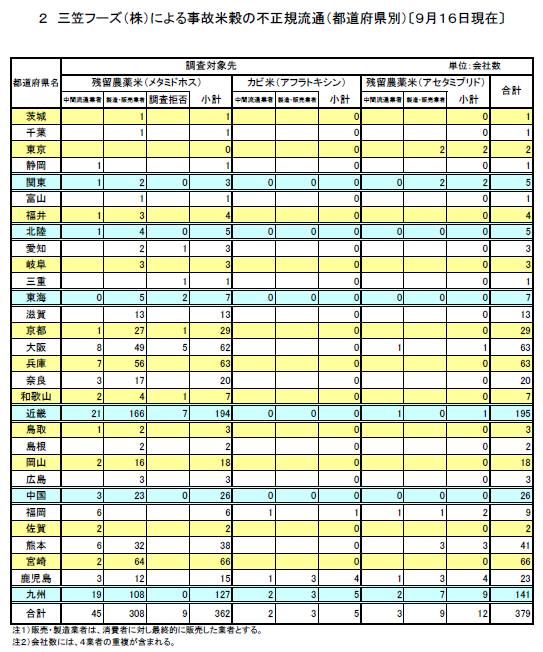

農林水産省の報道発表資料 平成20年9月分から16日の事故米穀の不正規流通に関する調査結果の中間報告についてに続いて18日に 「事故米穀の不正規流通に関する調査結果の中間報告について」に係るプレスリリースの追加情報についてがありました。資料はいずれもPDFファイルでアップロードされています。

この中間報告に山梨県が入っていない事を確認できました。全国ブランドの焼酎とかについては、それぞれの会社が回収などしていることは報じられています。私には無関係だと確認したくて検索の手間をかけました(^o^)

平成20年9月12日の太田農林水産大臣記者会見概要も目を通してみましたが、主題は「非食用の事故米穀の不正規流通について」です。以下のような発言をメモしておきます。

事故米につきまして、冒頭申し上げますけれども、非食用の事故米穀を食用に転用していた、三笠フーズ株式会社及びその関連会社である辰之巳株式会社について、昨夜、不正競争防止法違反で熊本県警に告発いたしました。今後は、捜査当局とも連携し、不正行為の実態解明に向けて、最大限努力していきたいと考えております。

次に、検査分析機関理事長等の会議を本日開催いたします。このような事件への対応も含め、農林水産省をはじめ、関係機関がいかに食の安全を確保するかが問われている中で、先般、農林水産省所管団体が、食品などの検査証明書を適切に発行していなかったという、極めて遺憾な事案が明らかになりました。これは、食品の検査・証明などの国民生活の安全や信頼の確保に関する公益的な業務を担う法人として、あってはならないことであります。

今回のような事案の再発を防止するため、この会見の後、問題のあった団体を含め、当省所管の公益法人等、法令に基づく検査・検定を行っている機関を集め、検査分析業務の実施体制を含めたコンプライアンス体制について、自主点検等を行うことを指示することといたしました。

また、農林水産省といたしましても、これらの当省所管の検査分析機関に対して、業務運営体制等がしっかりしているか確認するため、速やかに一斉点検を行うとともに、事業者を含め、当省所管法令に基づく検査分析等を行う法人・団体に対する検査・調査のあり方について、抜き打ち検査を実施することを原則として、監視・指導の実効性の観点から、早急に見直し作業を進めたいと考えております。こちらの方からは以上であります。

この記者会見では情報公開の姿勢について記者さん達が繰り返し繰り返し問いかけ、大臣が答えています。それがとても面白いです。 終わりの方で記者からの質問、 『消費者目線の行政が大切だというのは、大臣言うまでもなく当然わかっているし、皆も判っていることなので、そこをちゃんと大臣がリーダーシップを取っていただいて、そんな業者寄りのような感じを持たせないような調査の進め方と公表の仕方、消費者目線でちゃんと農水省はやっているのだなというやり方というのを、ちゃんと大臣がリーダーシップを取って、「やれ」ということをきちんと指示をして、リーダーシップを取っていただきたいということをあれやこれや言っているという、そういうことなのです。』

これに対して大臣は、『分かりました。正しいご指摘だと思います。そういう気持ちでもって、残り任期わずかですけれども、かんばっていきたいと思います。』

国民を背中にして問題意識をもって問いかける記者魂、官僚組織を背中に応える大臣、久しぶりに楽しめた記者会見記録でした。 大臣が言われた『安全性とのバランスでもって、公開するかどうか・・・』、いろいろなシーンで「**とのバランスで」と言い替えれば応用できそうです(^o^)

ちなみに、平成20年9月16日の非食用の事故米穀の不正規流通についての記者会見記録もあります。この時に上記資料が配付されたようです。私がテレビ画面をキャプチャーしたのは次のくだりのようです。

今まで、さっきも言いましたように、それぞれの企業が自ら自分のところのことを開示をするということが、一番よいと思っておりました。それから、これは付随的なことでありますけれども、流通ルートの全容解明をする中では、公表を前提としない方がよいというふうに判断をしておりました。 時間がかかったということでありますけれども、ある程度、姿とか、骨格が見えてから公表することがよいと思っておりました。

テレビなどが報じる時はオイシイところを「つまみ食い」、「組み合わせ」編集がされていると書かれているブログも多いです。大臣記者会見記録が時をおかずに読めるインターネット時代なのですから、なにか調べたい時は私もきちんとした情報取得と解読に務めたいと思います。しかし情報が見つからないケースについては脇を固めながら感じた通り、言いたい放題に書くしかないかな・・・甲府市中心市街地活性化基本計画・・・頑張って欲しいな・・・

ところで、今回のリスト公開で一番の問題は消費者のひとつ手前、上段の左図で言えば製造販売業者として末端のお店・企業をどう扱うべきかということでしょう。

既にテレビなどでは問題米によるものだと全く知らずに材料として使用し製品は販売済みというお店の方の話も出ていました。これからどうするかという点については未だ私は知りませんが、被害者であるそれらの方々が扱われた製品について、農林水産省も地元メディアも正確な情報を消費者に伝えるべきと思います。

責任の所在という点からいえば、リコール対象車だと知らされずに使用されていて、その車両欠陥を原因として事故を起した時の問題と似ていると思います。運転者は事故っただけで大きなショックを受けるものです。でもその人を非難する事ができるでしょうか。

消費者に全ての情報を公開する事は必要でした。しかし、それぞれのお店の店頭には「農林水産大臣の詫び状」が大きく掲示される必要がある、それくらいの事をやるべきだ。

2008年9月12日に主催・

2008年9月12日に主催・ 14:00~16:10の予定時間は二部に分かれていました。第1部の講演はパワーポイント映像による判りやすいお話。

14:00~16:10の予定時間は二部に分かれていました。第1部の講演はパワーポイント映像による判りやすいお話。 耐用年数については色々な記事が検索ヒットしますが、NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の

耐用年数については色々な記事が検索ヒットしますが、NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の 2008年9月9日、甲府市議会9月定例会一般質問に登壇された清水仁議員、その議員バッジに並んで着けられているのは拉致被害者救出を願うブルーリボンです。2008年5月25日に開催された

2008年9月9日、甲府市議会9月定例会一般質問に登壇された清水仁議員、その議員バッジに並んで着けられているのは拉致被害者救出を願うブルーリボンです。2008年5月25日に開催された 国道の右手に

国道の右手に