これまでテキスト記事では読んでいましたが「【続報】高知白バイ事件三度目の門前払いか。高知地裁は何もせず終局判決の可能性。」(2009年11月18日)の記事から、KSB 瀬戸内海放送 - 地域ニュースが『2007/10/03 高知白バイ衝突死① 警察が証拠を「ねつ造」?』から始まるシリーズ番組を asxファイル(Windows Media Playerで再生可能)で掲載している事を知りました。

上記11月18日の「The Journal よろんず」の記事ではいくつかのコメントが付いていて、『でも高知の知人によると地元ではあまりこの事件は話題になっていないのですか。地元マスコミは高知県警や検察を敵にしたくないから殆ど取り上げていないとか。よその人間の方が事件を詳しく知っているらしいですね。』とか、これをフォローして『彼らは取材には来てくれているのですが、警察発表しか書てくれない。』との投稿もありました。私もインターネットで知った山梨県の山本美保さん拉致事件について似たような感じを抱いたものでした。

新聞記事が自社サイトに保存されているケースはありますが、テレビ局がこんなテーマの番組を保存しているのは知りませんでした。「Google検索 高知白バイ衝突死」で事件の全体は分かります。インターネットを使える高知県地元の方々も知ることができるはずです。

インターネットを何に使うか、何を発信するか、得られた情報をいかに判断するかはICT時代に生きている組織や個人の問題だと私はいつも思いながらネットをうろうろしています。現場に立たないと分からないことは多いですが、現場を知らないからこそ問題を基本的に考察する事が可能な場合もあるかも知れません、と自らをなぐさめる今日この頃・・・(^o^)

この記事の公開後にあらためてGoogle検索から見ていて、「高知白バイ衝突死事故」で考えるマスメディア、ジャーナリスト、ブロガー、市民記者の役割(2009/02/20)という記事に気が付きました。米国在住ジャーナリスト(日本人)が記事の冒頭で『関わっている市民メディアのリサーチの日本の例として、この事件の広まる経過をここ1年ほどチェックしていた。その展開は非常に興味深かった。』とお書きになっているので全体を読んでみました。米国のメディア事情にも詳しいこの筆者は、ネット時代のメディア論も語られているような記事でした。読み終わって感じること、それは、自分から情報を取りに行かないならインターネット時代に生きている意味が無い、ということ。居ながらにして配達される新聞や広報誌、テレビニュースが情報の全てではない事を真剣に考えねばならない、ということです。

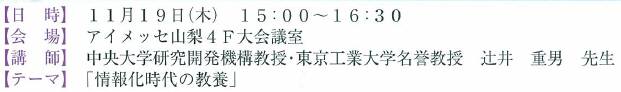

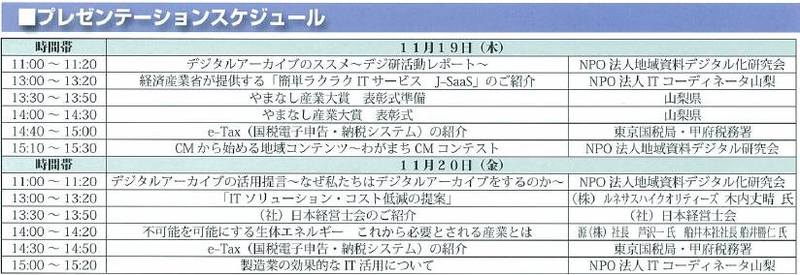

19日の午後3時から4階会議室で講演会が開催され参加しました。テーマは「情報化時代の教養」、講師は辻井重男先生です。お名前はかねてから存じ上げておりましたので是非とも拝聴したいと、今回私のテクノフェア&マルチメディアエキスポ訪問の主目的でした。

19日の午後3時から4階会議室で講演会が開催され参加しました。テーマは「情報化時代の教養」、講師は辻井重男先生です。お名前はかねてから存じ上げておりましたので是非とも拝聴したいと、今回私のテクノフェア&マルチメディアエキスポ訪問の主目的でした。 4階に上がるエレベータに乗る前に「おや、あれは?!」と気が付いて撮ったのが佐藤正明さんの「ザ ビッグ アップル No.31-G」(1994年制作)です。

4階に上がるエレベータに乗る前に「おや、あれは?!」と気が付いて撮ったのが佐藤正明さんの「ザ ビッグ アップル No.31-G」(1994年制作)です。 今回のT&M2009見聞録はこれで打ち止めにしますが、最後にひとつだけ書いておきたいことがあります。

今回のT&M2009見聞録はこれで打ち止めにしますが、最後にひとつだけ書いておきたいことがあります。