平成24年11月11日(日曜日)13時甲府駅北口に新県立図書館開館!! と書かれた山梨県教育委員会「図書館」のページがあります。

いくたびかこのページを開いてきたのですが、11月7日現在、これが新図書館の開館を広報する内容かと、ガッカリしております。

新山梨県立図書館とは場所貸しの箱物施設で、そこで開催されるイベントを知らせている? そうではないはずです。

県立図書館の新規利用登録をする方法とか、朝日新聞山梨版が報じたように「旧県立図書館の利用者カードは、各階のサービスカウンターに身分証を提示して更新する必要がある。」 などの図書館利用者向けの情報、

旧図書館のように館内に持ち込めない手荷物を預るロッカールームがあるなら、その利用方法、

書架や閲覧ルームなどに持ち込めない手荷物、器材など制約条件、

そして、パンフレット7頁に記載されている重要問題、『新県立図書館では、住民基本台帳カード(住基カード)が、利用カードとして使えます。』 も分かりやすく記載しておくべきです。これは県内市町村経由で県民に繰り返し広報されているのかもしれません、それが総務省のご意向にも添うものですから。

これらの情報発信のためにも県立図書館公式サイトがある。

しかし、山梨県立図書館公式サイト は開館してから改装版が公開される予定のようで、全く役に立たない。そこからリンクされているのは上記の教育委員会の「図書館」ページ、しかし、そこからさらに「新図書館建設室」ページに分かりやすいリンクは無い。(サイトを読み慣れた人なら左目次で気付く)

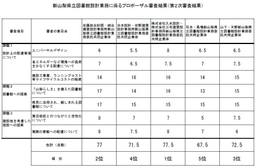

◇ 山梨県教育委員会の新図書館建設室(2012年10月31日廃止)に施設の詳しい資料があります。(指定管理者公募時の資料)

一般向け資料としては、PDFファイル8ページのパンフレットがアップロードされています。(2012年7月21日 改訂版)(これはおそらく県内で広く配付されているかも知れません)

収蔵能力 110万冊、そのうち開架 15万冊です

指定管理者は 山梨文化会館・甲府ビルサービス・NTTファシリティーズ共同事業体、2012年6月山梨県議会で承認されました。指定期間は 2012年11月1日~2017年3月31日

ちなみに、イベント広報の中で気付きましたが図書館駐車場は有料です(1時間は無料。そのあと30分ごとに 150円)、(しかし1時間無料となる図書館利用証明の取得法はまだ不明です)

これも来館者にとっては重要な情報じゃありませんか。

とにかく、11月11日に開館、イベント施設(生涯学習施設)に付属した大型公立図書館という珍しい箱物は出来た後で本当の勝負です。山梨県立図書館司書の方々のご苦労は、こういう「情報の扱い方に全く無知な」教育委員会事務局(山梨県教育庁)の下で仕事せねばならない部分に多く関わるのではないかと、私は同情を禁じえません。

(事務局がのさばるから視察に出かけても記憶に無い議員がはびこり、報告書をきちんと出せる議員の方が逆に疎まれるのと似ています)

新山梨県立図書館は「かいぶらり」との愛称が決まり、私が知っている限りですが山梨県内で「かいてらす」、「かいじあむ」に続いて三つめの「かい」シリーズになりました。Kai-(Li)brary です。

新山梨県立図書館は「かいぶらり」との愛称が決まり、私が知っている限りですが山梨県内で「かいてらす」、「かいじあむ」に続いて三つめの「かい」シリーズになりました。Kai-(Li)brary です。

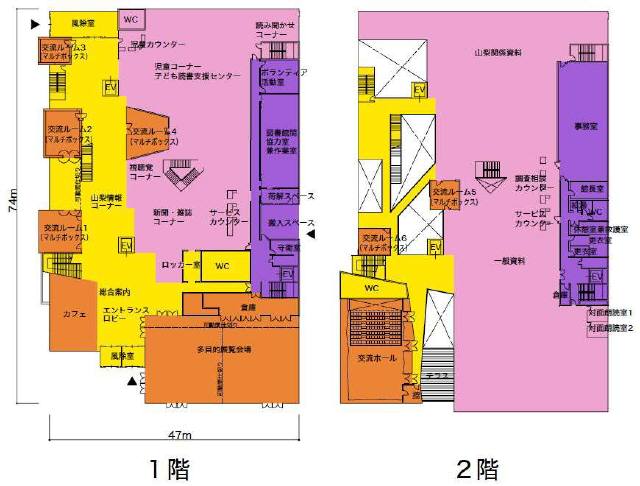

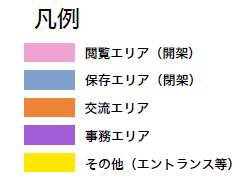

左のような凡例があって、1階と2階が書架、閲覧室になるようです。

左のような凡例があって、1階と2階が書架、閲覧室になるようです。