今日は、二つのテーマ(大日寺跡の阿弥陀石仏と南北朝正閏論)です。

大日寺跡の阿弥陀石仏

前号で紹介した「児島範長」の五輪塔の右隣に、堂々とした阿弥陀石仏が並んでいます。高砂市教育委員会の説明をおかりします。

前号で紹介した「児島範長」の五輪塔の右隣に、堂々とした阿弥陀石仏が並んでいます。高砂市教育委員会の説明をおかりします。

石仏は、村町時代後期、永正4(1597)に一結集により建立したもので、阿弥陀仏像が彫られている。

背面には石材を加工した際の矢内穴が残る。・・・

簡単なこれだけの説明です。ご了承ください。

以下は、前号の続きで、この阿弥陀像に関係がない話題です。

南朝正閏論

前号と合わせお読みください。

「南北朝正閏論(せいじゅんろん)」。もうあまり聞かれなくなった言葉です。

南北朝正閏論の発端は、明治44年1月15日の「読売新聞」の社説でした。

ここでは水戸学の南朝正当論から「学校の歴史の教科書で南朝と北朝を並べているのはおかしい」という論調でした。

第二次桂内閣の時でした。

野党の立憲国民党はこの問題を倒閣運動に結び付けようと飛びついたのです。

桂太郎は、元老の山片有朋に相談して明治天皇の勅裁を受け、ここで法律として南朝が正当であると決められました。

以来、足利尊氏は『逆賊』とされました。

昭和9年には、「足利尊氏は人間的なすぐれた人物である」と書いたために斉藤実(まこと)内閣の商工大臣は辞職に追い込まれるという事件もおきました。

戦前、足利尊氏は完全に『逆賊』とされてしまいました。

赤松一族の研究は戦後

ことは足利一族だけにとどまりません。播磨の赤松一族は、足利の家来として活躍した武将です。

となれば、当然赤松も逆賊扱いということになります。

したがって、戦前赤松一族の公平な評価・研究はなされませんでした。赤松の研究は戦後になってからの事です。

繰り返しになりますが、阿弥陀の児島範長の五輪塔には、「暦応」と言う北朝の年号が刻まれています。(no2788)

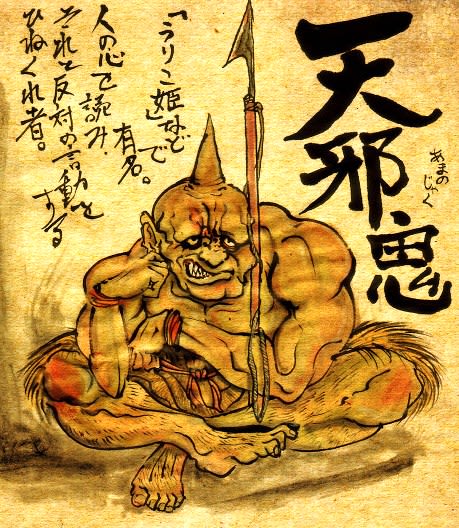

*写真:大日寺跡の阿弥陀石仏

武家から政権を奪取して成立した明治新政府は、鎌倉時代に続く南北朝の動乱に対しては、当初から南朝を正統とする歴史観を固持していました。

武家から政権を奪取して成立した明治新政府は、鎌倉時代に続く南北朝の動乱に対しては、当初から南朝を正統とする歴史観を固持していました。 4月の終わりごろからだんだん風邪の症状が重くなり出しました。

4月の終わりごろからだんだん風邪の症状が重くなり出しました。 市の中心部から離れると「鄙」というイメージがあるのですが、高砂市阿弥陀町は、京都・大坂と長崎を結ぶ西国街道(旧山陽道)が走り交通の要衝でした。

市の中心部から離れると「鄙」というイメージがあるのですが、高砂市阿弥陀町は、京都・大坂と長崎を結ぶ西国街道(旧山陽道)が走り交通の要衝でした。 高御位山の南麓の長尾地区に平家伝説が残る地区があります。話は、こうです。

高御位山の南麓の長尾地区に平家伝説が残る地区があります。話は、こうです。 前号で北山の鹿島神社を紹介しました。順序として地徳・鹿島神社に書きたいのですが進学の神としてお参りの多いこの神社について『高砂市歴史』を読んでみましたが記述が全くありません。

前号で北山の鹿島神社を紹介しました。順序として地徳・鹿島神社に書きたいのですが進学の神としてお参りの多いこの神社について『高砂市歴史』を読んでみましたが記述が全くありません。 神社の説明板からおかりします。(文章は少し変えています)

神社の説明板からおかりします。(文章は少し変えています) 長尾新村は、寛文元年(1661)東阿弥陀村の松本新右衛門が願い出て、高御位山の麓の原野を開発して成立した村です。

長尾新村は、寛文元年(1661)東阿弥陀村の松本新右衛門が願い出て、高御位山の麓の原野を開発して成立した村です。 道誓は、慶安二年(1649)に亡くなりましたが、その子・源太郎が家を継ぎ、領主から庄屋役を命じられました。

道誓は、慶安二年(1649)に亡くなりましたが、その子・源太郎が家を継ぎ、領主から庄屋役を命じられました。 戦国争乱を生きぬいて大をなした人は、優れた武人であると同時に、また優れた治水土木家でもあった。・・・」(『江戸時代』中公新書)

戦国争乱を生きぬいて大をなした人は、優れた武人であると同時に、また優れた治水土木家でもあった。・・・」(『江戸時代』中公新書) 今日も高御位山の磐座(いわくら)の話です。

今日も高御位山の磐座(いわくら)の話です。 印南郡の人々が、最も早く神を祭った場所は高御位山の山頂であったと思われます。

印南郡の人々が、最も早く神を祭った場所は高御位山の山頂であったと思われます。 高御位山は、このあたりで一番高い山(304メートル)です。

高御位山は、このあたりで一番高い山(304メートル)です。 標高304メートルの「高御位山」は山型が富士山に似ているため「播磨富士」とも呼ばれます。

標高304メートルの「高御位山」は山型が富士山に似ているため「播磨富士」とも呼ばれます。 中学校の頃、といっても ずいぶん昔の話になりました。

中学校の頃、といっても ずいぶん昔の話になりました。