戸畑高校同窓生の幕田魁心さんの展覧会にも行きました。数寄屋橋泰明小学校横のいつもの会場で幕田さんと同門の方々の展覧会。

今年、初めてのおもしろい試みがありました。案内状によると「好きな文字をその場で幕田魁心が色紙に書くというイベントを期間中毎日開催しております」

私は「私を見たときの幕田さんのイメージで書いてください」とお願いしました。

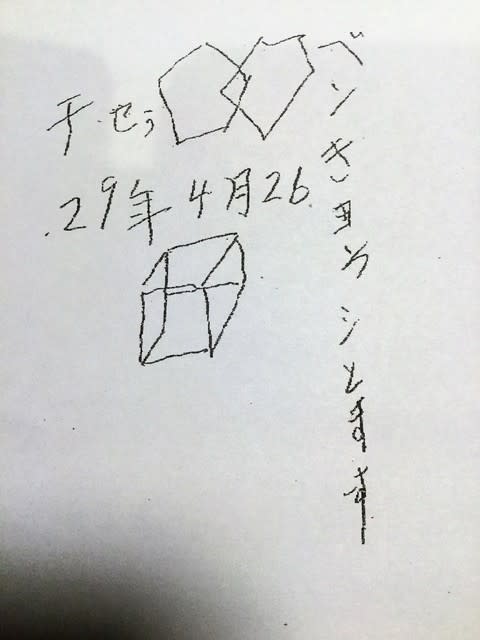

IMG 6290

「宇宙人みたいだろう。楽の篆書体なんだよ」と教えてくれました。

頼んだのではないのですが「楽」とは!

「楽しく生きる」ことが大切だといつも皆さんにお話ししてるのですから、ベストチョイスです。

「息子がね『ピカソくらい、作品を世に残そうよ』ってけしかけてきたんだ。ピカソの全作品は15万点って言われてるけど、よっしゃやってやるかと思ってね。書くことに決めた」といつものようにニコニコしながら解説がありました。

幕田さんの作品がほしくて、会期中に遠くからもお客さんが来られたそうです。

何しろ幕田さんはフランス政府からフランス社会功労月桂冠奨励勲章3等勲章をもらっている、書の大家です。日本の書道界で初めての受賞です。

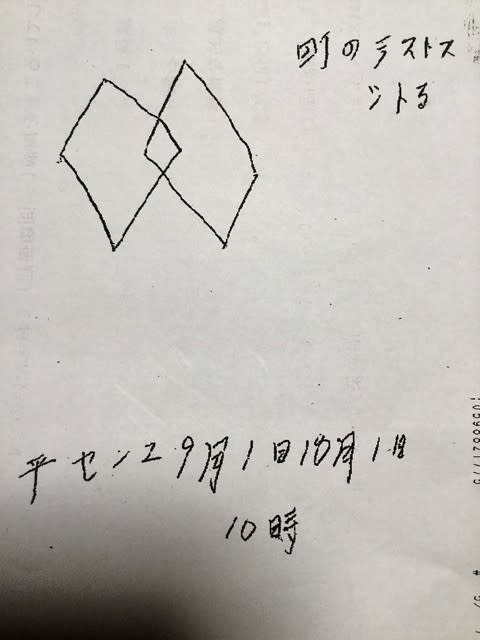

長男が、雅号として「槻屋」を使い始めたという知らせがありましたので、こちらは注文して書いてもらいました。

長男は国内外を飛び回っているビジネスマンですが、趣味の一つがいけばな(池坊)という変わり種。

会社でも率先して、メンズだけの華道部を続けています。多分もう10年を超えたのではないでしょうか。お教え戴いている先生のブログにインスパイア華道部として紹介されています。

「経済界の華道人」として紹介されているなあと思っていたら、何かのイベントの折に、いけばなを生けるようになってました。その時の名前が「槻屋」。

つい先日、南青山のグラスギャラリー・カラニスでの「春の光を呑みましょう ガラスの酒器展」にお花を添えているという知らせが届きました。

明日までの開催という丁度いいタイミングでしたから、ギャラリーに持って行ってやりました。もちろん、喜びました(笑)

写真の真ん中のいけばなが長男がいけたものです。枝の向きと花器の直線がクロスしている交点との関係とか、陰陽とかいろいろ話してくれました。

写真右側の棚は、香肆きざし乃さんの源氏香。初めて解説を伺いました。

「調香はいくつかの香りを組み合わせて作るのですが、本当にうまくいったときは、もともとから一つの香りだった風に感じられると、僕は思います」

フーン。香りは脳にダイレクトに入ってくる刺激ですからプリミティブなものと思われがちですが、ここまでくるとやっぱり芸術性が。たしかに源氏香をわかるには総合的な素養が必要です。

花器は仁清写しの不思議な風合いのガラス器でした。初めて誕生秘話を聞きました。きざし乃さんと長男が、まずこの形に惹かれ仁和寺まで見学に行って、サイズを教えていただいて、ガラス作家馬越寿さんにお願いして作っていただいたとか。明治時代の国宝図鑑のようなものも見せてもらっての解説で、ちょっと見直しました。

長男の初生け作品です。