・高岡市の友人宅にほんのちょっとだけ訪れたことがある。

・先月の月刊誌に富山おでんの紹介記事があった。

・立山が見たい

・旅感覚を楽しみたい。etc.

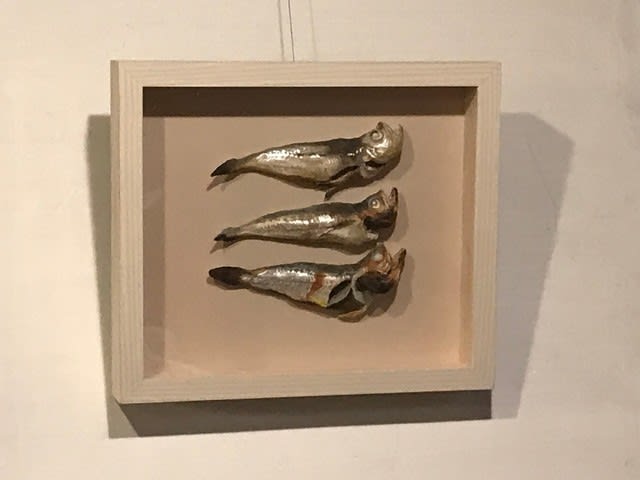

お土産のベニズワイガニ。(ガラス皿の直径が35センチくらいです)

今は便利になってますから、ネットを駆使すれば、路線も時刻表もばっちりわかります。前提に「何を知りたいか」まで到達しておかないといけないのですけれど。

富山で泊まり、「あいの風鉄道」で高岡。そこから「万葉線」で新湊。帰りはその逆ルート。東京駅で乗り換えて帰宅というスケジュールを紆余曲折の結果、決めました。

一日だけで富山からぐるっと回って伊豆まで帰る。それができるのです!

もうひとつ、天気予報も大切な情報ですね。今回は気温はそこそこですが小雨模様ということでしたから、レインシューズと雨具をもっていきました。

車窓からの立山。

富山駅に着いたら、事前のチェック通り駅前からバスで「総曲輪(そうがわ)」。後はグーグルマップで、無事到着。

店内に入って、びっくり。いわゆる居酒屋さん。満員で一番入り口に近い席だけが空いているという状況も加わって、おずおず着席。記事の切り抜きを見せて「これと同じのをお願いします」

とろろ昆布をのせるのが富山流だそうです。お隣のお皿がおいしそうだったので「これと同じのをお願いします」バイ貝の煮つけ。殻は手で持っただけで崩れるくらい柔らかでした。

隣席の方が、この「丸一愛」を熱烈に、そして「富山愛」を控えめに語ってくれました。

翌日富山駅7:38に出発して高岡へは7:56着。徒歩で高岡大仏へ。高岡は銅器生産の国内シェア90%を超える町です。その日本一の鋳造技術を駆使して30年の歳月をかけて昭和8年に完成。総高15.85m。よくも供出されなかったことですね。

歩きながら駅に戻る途中は山町筋を選びました。土蔵造りの街並みが見事です。

漆喰の仕事もきれいです。

こんなかわいいものにも遭遇。藤子F不二雄氏生誕地ですって。

駅まで戻って、メインの国宝瑞龍寺へ。これはタクシーで。運転手さんの観光案内はどこでも結構おもしろいものです。

拝観時間は9:00となっていたのですが、着いたらすぐに入れていただけました。

加賀前田家二代当主の菩提寺。120万石の威信をかけて創建しただけに、壮大な寺容を誇っています。七堂伽藍という江戸初期の典型的な禅宗の寺院様式をそのままに残しているということで国宝です!

総門、山門、仏殿、法堂が一直線に配置されています。山門が一辺の中点、法堂が向き合う辺の中点。その二辺に直行する形に回廊があります。一方に座禅堂、もう一方に大庫裏が配置されています。

総門から山門(国宝)を望んだところ。

仏殿(国宝)。総ヒノキ造りで、天井が高く見事な軒組を見せる建物です。屋根が鉛板で葺かれているのは、戦いの時の銃弾にするという、金沢城石川門とここだけの作例とか。

法堂(国宝)。ここの天井も高く、中央の部屋の天井画は狩野安信の四季の百花図がみられました。

回廊

大庫裏。

大茶室の引き戸の引手。

高岡駅に引き返し、さあベニズワイガニと対面しに行きます。

万葉線は大伴家持が国司だったところからの命名だそうです。途中の停留所で発見。

電車を降りて海王丸パークを目指します。予報通りあいにくの小雨が降り出しました。

それでも予定通り、内川めぐりの船の旅へ。内川は何と日本のベニスといわれているのですって。

いくつもの橋をくぐります。

キャプテンが気の毒そうに、「昨日はばっちりだったんだけど。ほんとは立山がこんなに見えるんだけど。また来てください!」って。ありがとうございます。

「こんな天気だから送ってやるよ」とセリの会場まで車で送ってくださいました。

12:30になるとセリ場に入場。2階から見学します。下では、すでにたくさんのカニが並んでいます。一かたまりは10杯。全部でたぶん1500杯くらいだと思います。

それでも会場の半分くらいでしかないのです。たぶん漁は少ないのでは?と思いました。

漁師さんが何かを基準にカニを並び替えています。

1:00からセリが開始。それが一番最初にあげた動画。

なんだかよくわからないままに、大体歩くスピードでセリが進んでいくのです。

もう一度見るともう少し、どこにカメラを向けたらいいかわかるのではと反省しています。こういうことは事前のネット勉強ではどうにもなりません。

お土産のカニも買いました。

そのまま高岡に戻ればいいのですが、本来全部徒歩のはずが、いろんな方が車に乗せてくださったので少し時間にゆとりができました。

ネットで「さまのこの残る街並み」とあり、初めて「さまのこ」ということばを知りました。その街並みのある「吉久」という停留所で降りて、次の「新吉久」まで歩いてみることにしました。

「さまのこ」は千本格子のことです。江戸時代の街並みが残っている、短いのですが魅力的な道筋でした。

冬の北陸ですから、天気が悪いことや変わりやすいことは覚悟のうえのミニトリップでしたが、曇り空のこのひと時はさらなる風情を添えてくれたような気がします。

頑丈な木組みがきれい。寒いところなのに、こんなに天井が高いのは雪に耐える立派な材木を使うからでしょうか?

地元の方の展覧会を開催中。

お抹茶をいただき、万葉線で高岡へ。そして富山へ。それから北陸新幹線で東京、東海道新幹線で熱海へ。家に帰りついたのは9時過ぎでした。

そして、夫婦二人でカニ2杯完食。

自然に感動し、文化に触れ、味覚も満足させた、楽しい充実した一日が暮れました。

語尾が優しくちょっとあがる、北陸の人たちの心温かな人情に、今も浸りながらこのブログを書きました。