一人旅4日目で帰京の日。飛行機は高松空港15:20発。

高松駅から空港までのリムジンバスの半分くらいのところに停留所「栗林公園前(乗車だけ)」を見つけたので、到着時刻から逆算して14:12発のバスに乗ることをまず決定。

栗林公園には12時前には到着しておきたい。朝一番に行くつもりの屋島からの移動は山頂シャトルバス11:18発で琴電屋島11:26着。11:33初の電車に乗り継ぎ瓦町11:49着。タクシーで数分の距離。と見通しを立てて瓦町駅に降り立ったのですが、市内でも繁華な駅なのにタクシー乗り場に一台もいない。これは計算外でしたが、ややしばらくしたら乗車できました。予定通り栗林公園に到着できました。

栗林公園には12時前には到着しておきたい。朝一番に行くつもりの屋島からの移動は山頂シャトルバス11:18発で琴電屋島11:26着。11:33初の電車に乗り継ぎ瓦町11:49着。タクシーで数分の距離。と見通しを立てて瓦町駅に降り立ったのですが、市内でも繁華な駅なのにタクシー乗り場に一台もいない。これは計算外でしたが、ややしばらくしたら乗車できました。予定通り栗林公園に到着できました。

栗林公園花菖蒲園

時計を巻き戻して、屋島から。

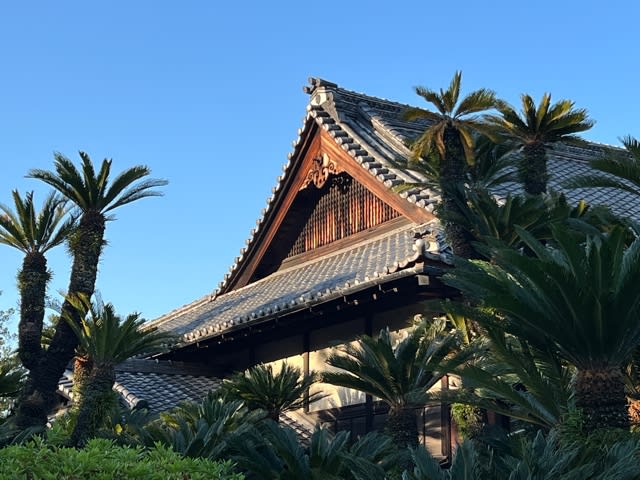

84番屋島寺に着いたときに、その独特な端正なたたずまいに驚かされました。鑑真和上創建のお寺、弘法大師が中興の祖という説明で、納得。

宝物館には十一面観音像はじめとする仏像群、源平合戦にちなんだ宝物多数あって見ごたえがありました。

山門。

一方でちょっとユーモラスな太三郎狸を祀る蓑山大明神。

弘法大師が宝珠を収めて池とした瑠璃宝の池。源平合戦の時、兵士たちが血刀を洗ったために、池水が血の色となり血の池の別名も持っています。

数分歩くとやしまーる出現。

緩やかなカーブとガラスでできた建物自体が瀬戸内国際芸術祭2022のアート作品で、モダンな交流拠点施設ということですが、瀬戸内海の島々や空海の景色を堪能できるようになっています。ちょうど幼稚園の遠足に出会って海の景色も子供たちも堪能させてもらいました。

やしまーるの中にパノラマ館というものを発見したので早速見ることにしました。

明治初期にヨーロッパから伝わったパノラマ館というのは、円筒形の建物に遠近法を用いた絵画(油絵)を描き手前に近景を表すオブジェを置いたもので、中央からみてその臨場感を楽しむというものだそうです。浅草には直径30mの、琴平町にも日清戦争のパノラマ館があったのですがすべて消滅、日本で唯一のパノラマ館となりました。

その歴史を知って再現された意義は十分に感じましたが、動画を見慣れている私たちが臨場感を感じることはちょっと無理があると思いました。ただし、その絵画は作品としてすばらしく、この絵を見ただけで満足できるほどの大作でした。5m×40m!屋島の戦いから着想した朝、昼、夜のシーンを描き、照明の変化を加えて戦いのダイナミックさや無常観が伝わってくるのです。もったいないことに私一人で見させていただきました。

いただいたチケット風の作品図を広げて撮りました。

カフェでコーヒーとケーキをいただいたのもちょっとした記憶の点景。

とても満足してバスで下山。それから、栗林公園へ。

栗林公園スイレン。

ここも三度目なのですが、歳を加えるごとに受け取るものが違ってきている気がします。

江戸初期の回遊式大名庭園、国の特別名勝文化財庭園(庭園の国宝)の中で最大の広さ、一歩一景といれる変化にとんだ美しさ、長い時間をかけ手入れされた松の造形美、ミシェラン・グリーンガイド・ジャパンの三ツ星などの栗林公園を称賛する言葉の一つ一つが腑に落ちるようでした。

揚橋

杜鵑嶼(恋つつじ)ツツジの刈り込みがハート形!

ちょうど結婚式の前撮り写真をとっているカップルが。

飛び石にも色々な顔が。

桶樋滝

鳳尾鳥。薩摩藩島津家から高松藩松平家に贈られたソテツ36株の見事な林。最大高さ6m。元禄年間にはすでに植えられていたと言います。

掬月亭でお抹茶をいただきました。お茶をいただかないと内部の拝見ができませんから。

讃岐民芸館

さぬきうどんの命名者は流政之と知りました。

「うどんに明確な名前がないのはダメだね」たしかに!

商工奨励館

そして玉藻公園。

高松駅や高松港のすぐそばの史跡高松城跡は現在は玉藻公園となっています。善通寺からアンパマン電車に乗って高松に到着した時に、チェックインにはまだ早い時間だったので寄ったのです。

ここへも行ってみたかったのは理由があります。2022年の「ブラタモリ」で取り上げられたときに、全く知らなかったから。というミーハー的な発想です。

左端の鞘橋を通って本丸後に登り、天守台から見た内堀。

城船体験乗り場からみた内堀。

大正6年完成した披雲閣。窓ガラスはもちろん手作りガラスで波打っています。

平成24年重要文化財指定。

月見櫓(別名着見櫓)

瀬戸内海の海水を城内に引き込んで内堀や外堀にする発想、城内からは瀬戸内海を通行する船の監視を怠らなかったこと、藩主は船で参勤交代するために隅櫓が藩主帰郷を確認する着見櫓(つきみやぐら)といわれたこと、大手門は海に向かっていることなど知らないことばかりで、いつか行きたいところと心のメモ帳に書いてありました。

栗林公園梅の実

今回の旅は父母が浜、豊島、玉藻公園、やしまーる、そして栗林公園と行きたいところを訪れること。それをひとつひとつ実現させた旅でもありました。

その意味で、とても満足できた旅だったのです。

留守番をしてくれた夫にも「とっても楽しかった。どこも素敵だった。大満足。ただマイペースだったから、忠男さんには無理があったかも。途中で休みたくなるとか。一人旅は大正解だったかな」と報告。

留守番をしてくれた夫にも「とっても楽しかった。どこも素敵だった。大満足。ただマイペースだったから、忠男さんには無理があったかも。途中で休みたくなるとか。一人旅は大正解だったかな」と報告。

ところが、とにかくまず旅の記録を書き留めようと思ったときに、一番に浮かんだのは旅で出会った人々。

この旅の備忘録のスタートは、この一人旅の途中で出会ったり感じたりした「人」を書きたかったのです。

この旅の備忘録のスタートは、この一人旅の途中で出会ったり感じたりした「人」を書きたかったのです。

讃岐路で出会った魅力的な人たち

どういう景色であっても歴史的な建造物や芸術品であっても、心は間違いなく動かされるのですが、私がいちばん興味関心があるのはどうしても「人」なのだということを改めて感じています。

楽しい豊かな旅でした。

どういう景色であっても歴史的な建造物や芸術品であっても、心は間違いなく動かされるのですが、私がいちばん興味関心があるのはどうしても「人」なのだということを改めて感じています。

楽しい豊かな旅でした。