初雪の十日町市でした。

越後湯沢駅(ほくほく線ホーム)

上越新幹線は上毛高原駅から越後湯沢駅までは断続的にほとんどトンネル。

おおざっぱに言えば、あの谷川岳の下を抜けていくのです。

その中でも、越後湯沢直前まで続く最長のトンネルが大清水トンネルです。

そのトンネルを抜けると、雪でした。

文字通り、川端康成の「雪国」の世界・・・

左の写真、電車の上の空は全部雪だったのです。

十日町市も平成の大合併で、十日町市・川西町・中里村・松代町と松之山町が一つの町になりました。

今回は松之山地区での講演会です。

宿は当然松之山温泉。なぜか知名度がいま一つですが、有馬、草津と並んで日本三大薬湯の一つです。山中なのに塩湯。そしてホウ酸含有量は日本一。

かけ流し露天風呂の給湯口

( たくさんの鉱物がついていました。

( たくさんの鉱物がついていました。

ボケているのは、腕のせいというよりも湯気のせいです^_^;

何しろ雪が降ってますから外気温が低いのです)

松之山地区は高齢化率が44%を超えていて、十日町市の中でももっとも高齢化が進んでいますが、介護認定率で見れば、特別突出していないと説明がありました。

と、言うことは元気な高齢者が多いということですね。

高齢者が多いので、自立志向が強いという話も聞きました。

ついでに一言。十日町市は新潟県下では介護認定率が少しだけ低いと。

認知症予防活動が功を奏しているのではと思いますが。

翌朝の露天風呂積雪10センチ 講演会場わきの体育館 落雪の瞬間!

今回の講演会で印象深かったことを書きましょう。

講演の中で、「こういうおばあさんはボケるでしょうか?」と問いかけることがあります。

『おじいさんが先に逝ってくれたおかげで、、勧められて公民館で書道を始めた。それからカラオケにも誘われて始めたら、面白いことがたくさんあることに気づいた。いろいろチャレンジして楽しい。世の中にこんな楽しいことがたくさんあることに気づいたのが遅いものだから、ウンと長生きをしてもっともっといろんなことに挑戦しなくては人生割が合わない』

答えは「ボケない」でいいのですが、今回聞いてくださっているおばあさん達が深くうなずいたのが

答えは「ボケない」でいいのですが、今回聞いてくださっているおばあさん達が深くうなずいたのが

「おじいさんが先に逝ってくれたおかげで」の後に「つまり1日24時間がすべて自分で使えるということですね」といい添えたときでした。

「自由に生きていないのだなあ・・・」と感じました。

松之山はかなり山深いところにあります。ブナの美人林や棚田で有名です。

棚田を維持することはどれほど大変なことか。

まして、11月に初雪。そのうえ世界に冠たる豪雪地帯。

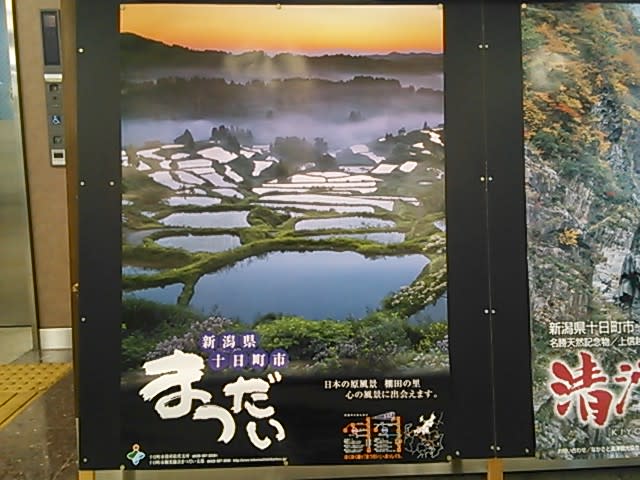

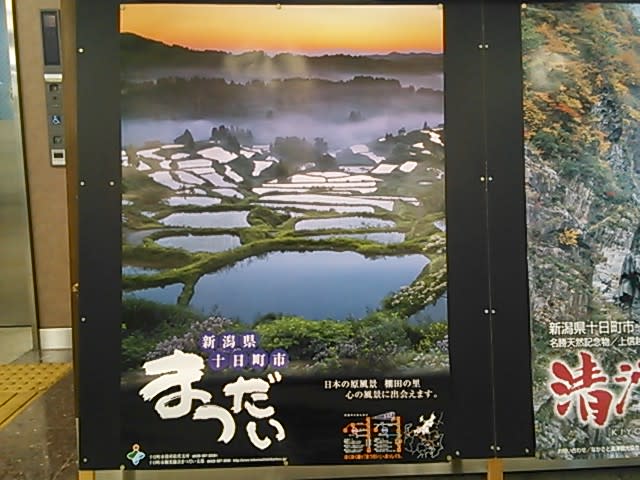

十日町駅構内のポスター まつだいは隣町ですが棚田の様子をみてください

「働けるときには働く」ということが、何代にもわたって刷り込まれていると思います。

また、「若い人が働いているときに遊ぶなんてとんでもない!」という考えもあるでしょう。

でも、今は考えられないほど長生きになったのです。

昔のように、働けなくなったらすぐにお迎えが来てくれる状況にありません。

「体がもつ間、脳も持たせることができるようにするしかない!」このことを何度も強調しました。

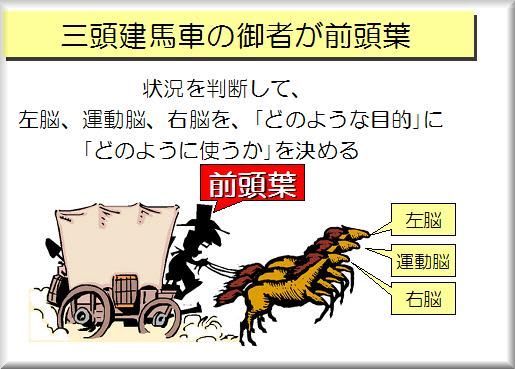

「私たちの脳が仕事の左脳と、遊びの右脳、そして運動の脳、さらにそれを統括する前頭葉から成り立っている以上、そのすべてを使い続ける生活をし続けなくてはいけない。

足腰を使わなくては、足腰の老化が進むように、遊ばなくては脳は持たないのです」

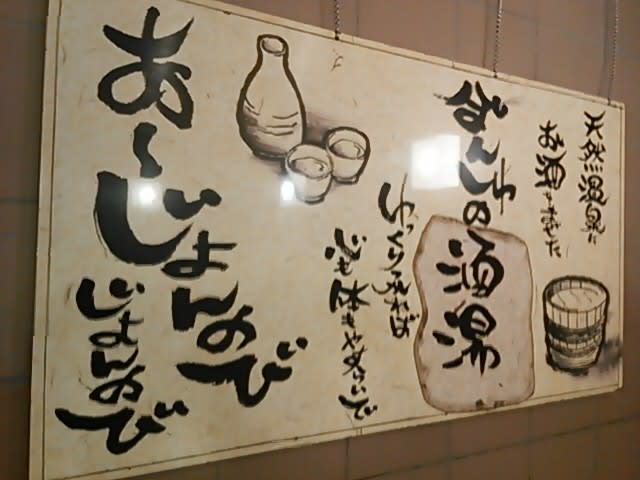

帰りの越後湯沢駅 前から気になっていた駅中温泉に体験入浴!

聞いてくださった方々は、「ボケるかどうかは生き方の問題」ということはわかってくださったと思います。

ただ、みなさんが納得している「ボケない生き方、かくしゃく老人への道」「人生を楽しめる人がボケないということ」を自分のものとして、自分の生き方に反映させることができるかどうか?

自立志向のほかにも公民館活動も盛んということも聞いてはいるのですが、講師としては、やや不安が残ったことも事実です。