11月17日に岩手県奥州市稲瀬の「年とらんと会」に行ってきました。

エイジングライフ研究所が提唱する、地域ぐるみの認知症予防活動の一つの到達点かと思うほど感動しましたのでまとめます。

「年とらんと会」のご紹介。今までに書いたブログの中からピックアップしてみます。ブログが移動しましたので見苦しい点はお許しください。

2006.2.11 江刺市「稲瀬年とらんと会」

江刺市の脳元気グループ「稲瀬・としとらんと会」の紹介です。

この会のスタートは、稲瀬地区センターの市職員の千葉さんが、市役所健康増進課長に栄転する所から始まります。

「いろいろお世話になった千葉さんに、餞はないだろうか」

「健康増進課の進めている脳元気グループを立ち上げてみようじゃないか」(千葉さんだらけですから要注意)

ここで登場するのが千葉謙さん。去年の交流会の勇姿です。

稲瀬地区は26戸という小さな部落ですが、どういうわけか男性が早世され未亡人が多いそうです。3年前大きい建築会社の副社長を退職したところ、恰好の人材ということで老人クラブの会長に 就任。70歳に見えますか?

稲瀬地区は26戸という小さな部落ですが、どういうわけか男性が早世され未亡人が多いそうです。3年前大きい建築会社の副社長を退職したところ、恰好の人材ということで老人クラブの会長に 就任。70歳に見えますか?

去年からは、正:千葉謙さん。副:千葉きぬさんの最強コンビになっています。

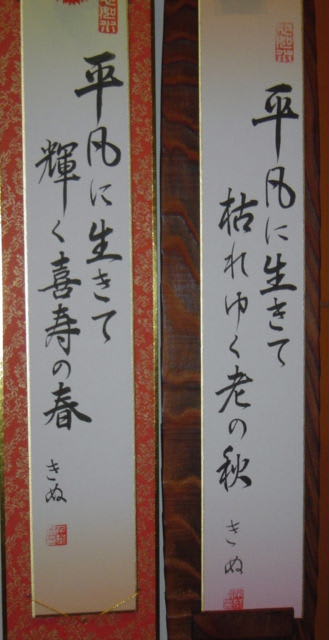

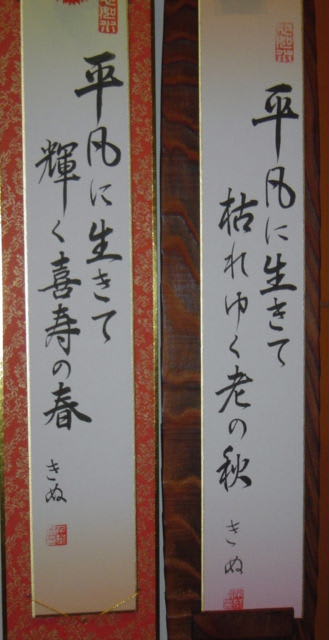

次の立役者が千葉きぬさん。これも去年の作品です。

「としとらんと会」が始まって、「こういう心境になりました。左←右」と説明してくれました。着物地から作るベストを皆さんに伝授したそうで、参加者全員が着用。更に「ほしい人のために」と型紙まで用意してありました。去年も今年もナレーターの大役で参加。声も姿も若々しく、年齢は千葉謙さんよりは上とだけ報告しておきます。

「としとらんと会」が始まって、「こういう心境になりました。左←右」と説明してくれました。着物地から作るベストを皆さんに伝授したそうで、参加者全員が着用。更に「ほしい人のために」と型紙まで用意してありました。去年も今年もナレーターの大役で参加。声も姿も若々しく、年齢は千葉謙さんよりは上とだけ報告しておきます。

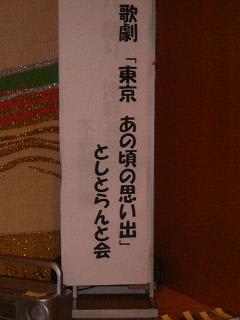

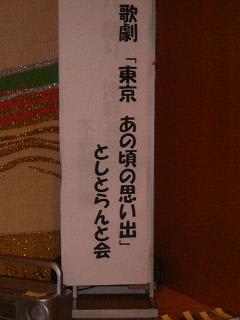

去年は「チンドンやパレードと昔の遊び」さて今年の出し物は?集団就職したあの頃を思い出して「歌劇」ですよ。

オープニングは「ああ上野駅」の合唱にのって「うえの、うえの、終着駅上野です・・・」のアナウンス。舞台には、ほほを高潮させた学生服・セーラー服の皆みなさん。中学卒業後、集団就職という設定です。

オープニングは「ああ上野駅」の合唱にのって「うえの、うえの、終着駅上野です・・・」のアナウンス。舞台には、ほほを高潮させた学生服・セーラー服の皆みなさん。中学卒業後、集団就職という設定です。

歌の上手なすみちゃんは、退職後はじめた カラオケ教室の班長さん。きぬさんのよき協力者です。美声を生かして最高齢のおばあちゃんの手を引いて「東京だよ、おっかさん」を歌いながら舞台を進みます。

カラオケ教室の班長さん。きぬさんのよき協力者です。美声を生かして最高齢のおばあちゃんの手を引いて「東京だよ、おっかさん」を歌いながら舞台を進みます。

足の悪い人は、靴磨き。

みさこさんも足が悪いので、モデル。画家は千葉謙さん。

(汽車と二重橋も描かれました)

2月13日には渡温泉に一泊で「お疲れ会」だそうです。これは地区恒例のものだそうですが、今年の6時から9時の宴会タイムは、さてどう盛り上がるでしょうか?世話役さんたちは、衣装をどうするか相談中とのことです。

今度の行政一区の総会では「またやる!」ことが決定済み。

江刺の花作りコンクールでは3年連続の優秀賞受賞、神社・会館の掃除や芋の子会その他まとまりのよい地区活動あってのことときぬさんは述懐されましたが、地域性はもとより、「ボケ予防」という大きな目的が認識され、皆さんを強力に引っ張るリーダーに恵まれれば、ここまでやれるのです。こういう「生き方」ができるのですね。

一方で、千葉謙さんへ私からのメッセージです。

稲瀬の皆さんのために始めた活動ですが、第二の人生が始まり「としとらんと会」のなかで千葉謙さんの持っている才能をいかんなく発揮することができて、私は何よりも千葉謙さんのために喜んでいます。

そして、来年を楽しみにしています。

それからもう一つ、これはお願いです。

「稲瀬の皆さんを引き連れて、あちらこちら公演してまわる」実現できたらいいですね。

追伸。今度チャンスがあったら似顔絵を描いてください。

江刺の脳元気教室は2004年には始まっていたと思います。交流会も回を重ねるたびに充実してきたのですが、例の大合併。

保健師さんたちの業務の見直しもあったのでしょう、以前のように積極的には事業にかかわることが少なくなっていきました。当然ながら私が江刺に伺うこともなくなっていきます。

「年とらんと会」の活動は、全く自主的に継続していきました。

特に寸劇は好評で、すぐにいろいろなところから公演の依頼が舞い込むようになっていきました。

2008.12.11 号外 奥州市千葉キヌさんの手紙

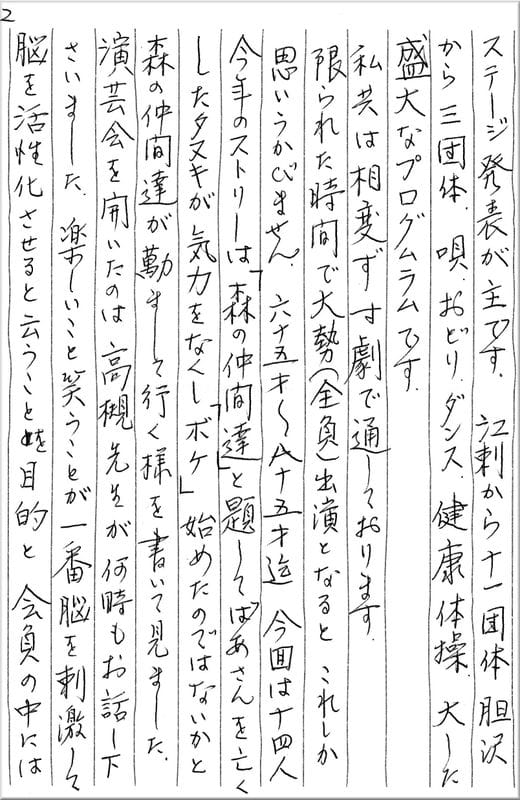

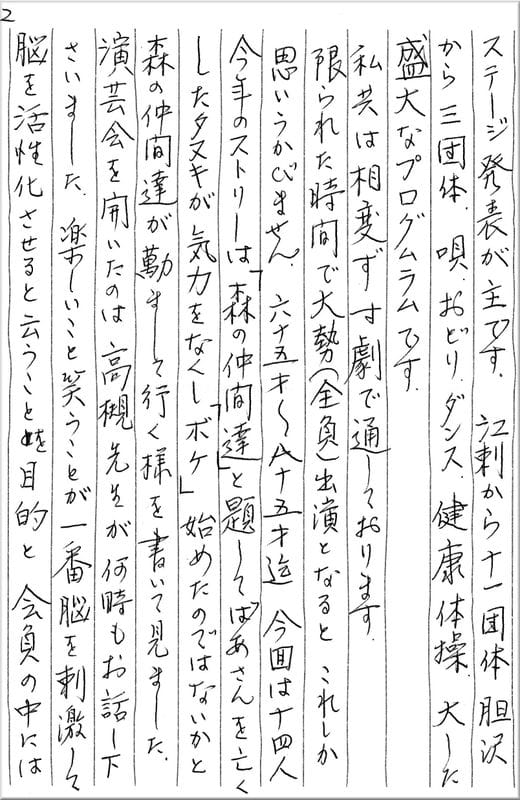

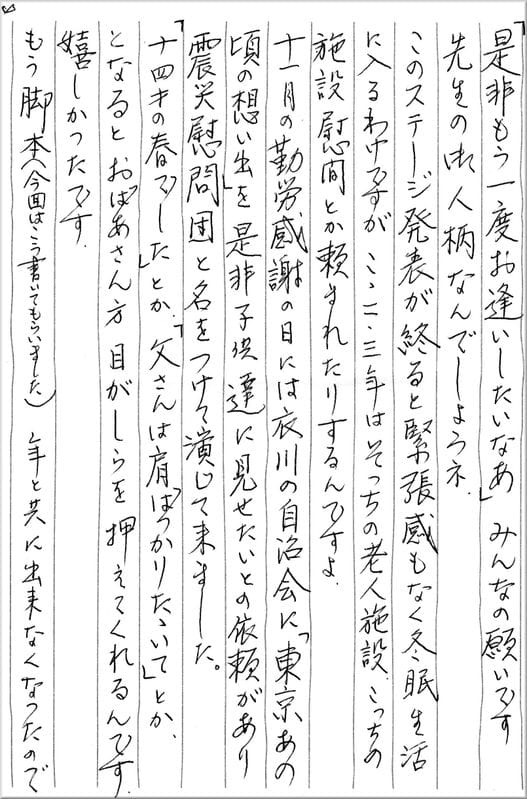

奥州市江刺区稲瀬としとらんと会の千葉キヌさんからのお手紙です。

「脳元気いきいき交流会」の報告をくださいました。

途中からですが、とにかく読んでみてください。ちなみに、千葉キヌさんは79歳です。

どうですか?

こういう生き方ができたら、少なくとも「脳の健康」は保障済み!という感じではないですか?

千葉キヌさんや千葉謙さんという、全体のことに目を配ることができる方々がいらっしゃるので、 稲瀬はほんとにいい感じ。

お二人に話を聞いたら、もともとみんな仲良しで、協力して事を為すという地域性だといわれましたが。

そういう風に言われるところがさらにまたいい感じ・・・・・

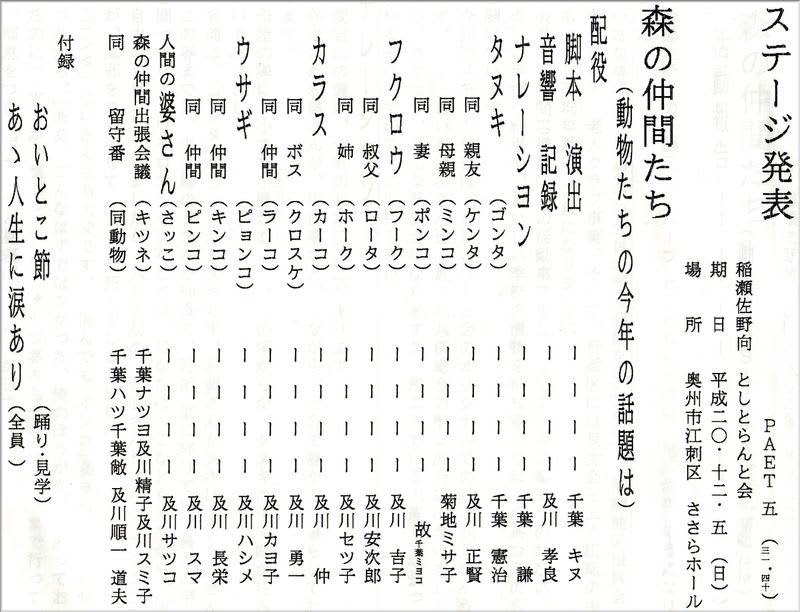

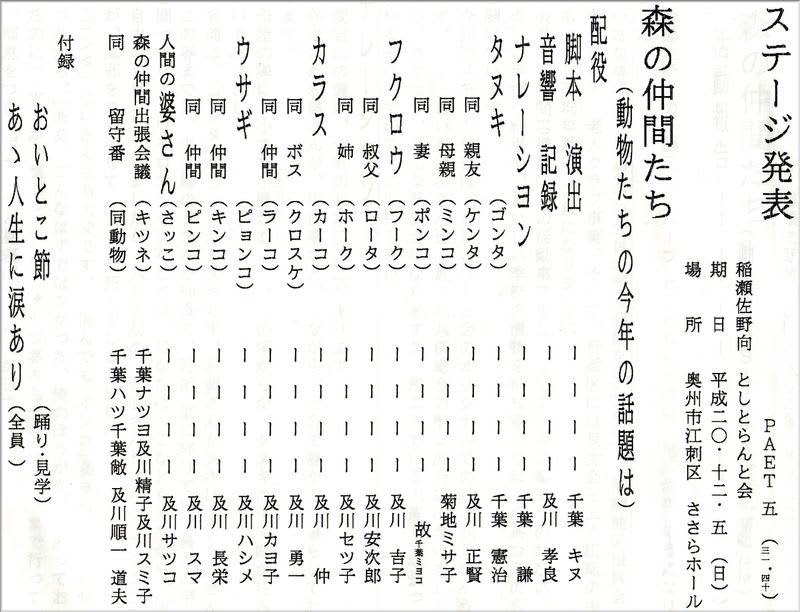

台本(配役)役名に注目、楽しんで工夫していることがわかります。

秋に亡くなった仲間も主役ゴンタの亡くなった妻役として参加しています。若手3人が旅行で抜けたのですが「森の仲間出張会議」、どうしても参加できなかった人たちは「留守番」として、あくまでも全員参加を図っているところなどは感動ですね。キヌさんの優しさでもあり、稲瀬佐野向の優しさでもあるのでしょう。

千葉キヌさんと電話でお話しました。

①皆さんが舞台慣れして堂々としてること。

②せりふなしで構成していたら、「せりふが言いたい」といわれて、せりふを作ったこと。

③台本を基に、自分のだけでなくみんなのせりふを覚えたこと。

④だから、マイクの手渡しがスムーズにいったこと。

(練習当初は20分かかったのが本番では16分に収まった)

⑤お面や帽子など小道具作りも楽しんだこと。

(今回も、背景画は謙さんの作品だったようですね)

⑥当日は若手3人が旅行で参加できなかった分、余分にがんばったこと。

⑦岩手日日に掲載されたこと。

⑧ビデオ撮影担当者がいるので、反省会をかねた忘年会が楽しみなこと。

⑨公演して「お花」をもらってみんなでランチを楽しんだこと。etc

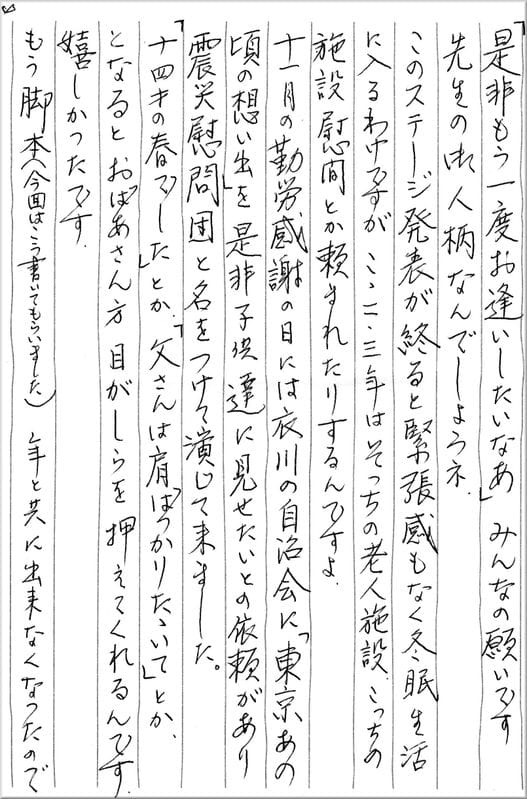

お手紙もうれしかったのですが、としとらんと会の活動そのものがうれしいのです。

他教室との交流や公演も、たびたびされますように!

皆さんお元気で。風邪と転倒に気をつけて、冬に負けないでください。

2011.3.10 あの東日本大震災の前日、年賀状をいただいたりしたので、久しぶりに「年とらんと会」にお邪魔して交流を深めました。地震の後、千葉謙さんは、私が一関市にいることを知って何度もお見舞いの電話(携帯だけつながったのです)をくださいました。

そして3.18.迎えに来てくださって花巻空港へ行くことができました。千葉さんのご尽力がなかったら、いつ帰宅できたかわかりません・・・

2011.6.25 「ここに幸あり」花壇 奥州市「年とらんと会」の活動

奥州市「としとらんと会」の活動はたびたび紹介していますが今日も心温まるお話です。

稲瀬としとらんと会in奥州市江刺区

号外ー奥州市千葉キヌさんの手紙

江刺市「稲瀬としとらんと会」

千葉さんの手紙「新聞に載りました」

「としとらんと 会」のメンバーが、地域の奉仕活動として花壇作りを長年やってきているのです。

「このたび、その花壇にこのような看板を立てました」とおなじみ千葉謙さんからご連絡をいただきました。

「あんまり、見事なのができちゃったから、今一つ心配してるんだ!ナニ、通り掛かりの人がお宮と間違えて拝んだりはしないかってさ」

それからしばらくして

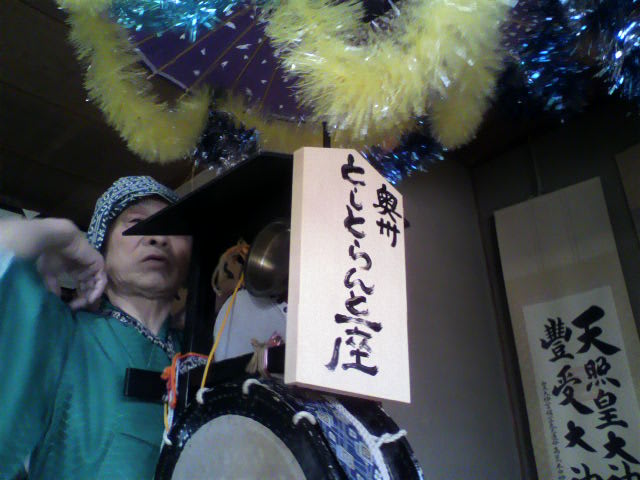

「今度は通りの入り口にちょっと立派なのを据え付けたよ。何しろ今年の会長さんが大工さんだからね。前のは杉の丸太だけど今度は欅(ケヤキ)の一枚板!」

書いて彫ったのは、二つとも千葉謙さん!

材を生かしたデザインと言い、変化のある字体(後でお話しする理由があります)と言い、おみごと!!!

実は、3月の大震災の前日、私は「としとらんと会」にお邪魔していました。

全くプライベートで遊びに行かせていただいたのです。そしていつもながらの大歓待を受けました。写真を写してありますから、その雰囲気を味わってください。

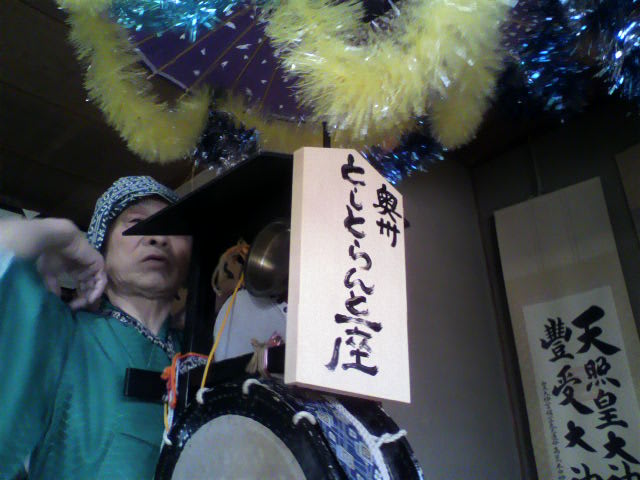

世剣(せつるぎ)の舞。去年の交流会の出し物で途絶えていたものを復活させて、今度は地区の子どもたちに教えることになっています。

余興もあります。引っ込み思案という言葉はここにはありません。みんな出たいのです。

楽しそうでしょ。「としとらんと会」の皆さんはいろいろなことを「楽しいイベント」にかえる名人がそろっています。

ほんとは今年「全国チンドン屋フェスティバル」に出場の予定だったとか。

会場が大船渡市なので無理ですね・・・

御馳走も記念写真もあります。

。

この翌日が大震災。

帰宅してしばらく経ったら、本当にお世話になったという感謝の気持ちと、何かちょっとプレゼントしたいなあという気持ちがわいてきました。

「ここに幸あり」と聞くとメロディが浮かんでくる保健師さんもいるはずですが、大津美子さんが歌っています。 私の40年来の友人です。

3月11日、岩手にいる時に、たまたま電話をくださって、それは大層心配をしてくださったのです。

帰宅後、いろいろ報告のおしゃべりをしているうちに

「『ここに幸あり』って励ましの言葉にならないかしら」と思いつきました。

大津さんは

「こんな大変な時に歌どころではないと思うし、気楽に『ここに幸あり』って言えない気がするわ」とためらわれたのですが、押し切って色紙を書いていただきました。

それを、「としとらんと会」にお送りしたら、思いがけない大々的な活動につながったというわけです。

(上の写真は、大津さんから頂いた今年の年賀状です。看板の「ここに幸あり」の字は、実は大津さんの字をまねて書かれていることがわかりますよね!)

千葉謙さんの話

「面白いもんで、名前がついたというだけで今年の花壇づくりには気合いが入ってる。みんながイキイキしてよかったと思ってるよ」

「例の看板、祈ってる人を見たという報告はまだないけど、あの前で佇んで涙ぐんでる人がいたって聞いたよ・・・歌がいいんだよ。それにしてもやっぱりいいことをしたんだね」

「まぁ、今回いろいろあったし、ちょっと気を入れてやったから今度は『お疲れさん会』もやることになってるんだよ。としとらんと会のみんながそれも楽しみにしててね。次々に楽しいことにつながっていくもんだなあ」

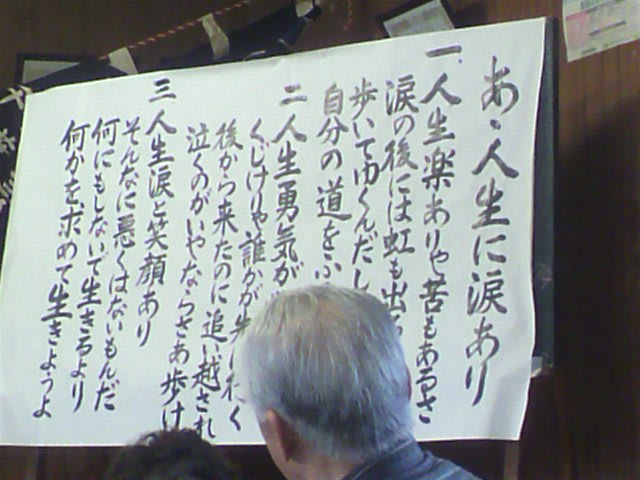

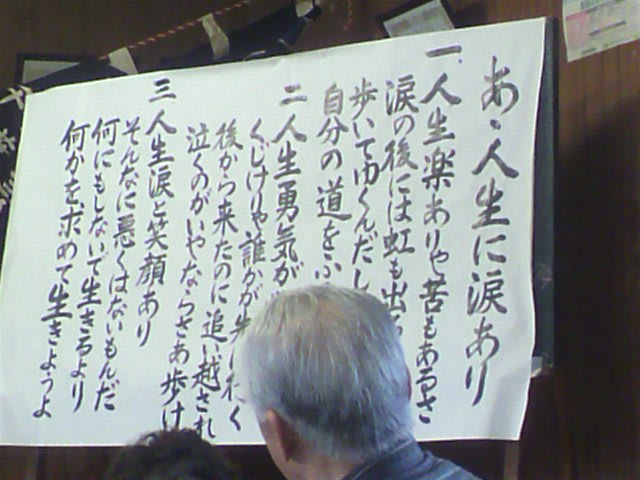

「としとらんと会」にはテーマソングがあって、例会では皆さんが唱和されます。そして

「この歌の通りだね」と

言い合われるのを何度も耳にしました。

その「ああ人生に涙あり(御存じ。水戸黄門主題歌)」に加えて「ここに幸あり」も歌うようになったそうですよ。

ここでもノリのいい「としとらんと会」の面目躍如ですね。

お花がきれいに咲いたら写真を送ってくださるそうですから、楽しみにしています。

年とらんと会のあらましと、私との関係はわかっていただいたでしょうか?

稿を改めて、今の年とらんと会の様子を書きます!