6月21日から25日まで北海道の旅を楽しんできました。

6月になって、6月末と7月末で失効するマイレージポイントのお知らせが来ました。夫婦二人で30,000ポイントも。「どこか行くしかない」と慌てて旅の企画を立て始めました。

私たちは物事の判断基準が本当に違います。夫は左脳ベース、私は右脳ベースです。今回の目的地を決めるときには左脳も右脳もないと思うのですが、やっぱりとんでもなく希望地に差が。夫は梅雨を避けて北海道、私は梅雨明けした石垣島(笑)

ただし今回は特段のバトルもなく、つまり私が譲って北海道に決定。

私たちは何度も北海道に行っていますから、今回は夫が未踏の道南へ。「函館郊外の大沼へ行きたい」ということになって、一泊目は千歳空港と大沼公園のだいたい半ばの洞爺湖に決定。

「洞爺湖!、サミットを開催したウインザーホテルに泊まりたい」これは私の全くミーハー的な希望です。

洞爺湖西岸の小高い山にあるウインザーホテルは東を見ると洞爺湖。この写真は朝の雲海に浮かぶ洞爺湖中島です。

南西を見ると、ゴルフコース越しに噴火湾が望めます。

友人がゴルフをしていたら、何とキタキツネが出てきてゴルフボールを取っていってしまったと以前聞いたことがあるコースです。耳に聞くのと目で見ることは全く違う印象で迫ってきますね。

ロビーには大きな吹き抜けがありました。

夜のロビー。

サミットの記念展示もありました。2008年7月だったそうですから、もう8年もたつのですね。

サミットテラスで。夫の立ち位置は「今度の伊勢志摩サミットにも参加なんだから、考えたら長期政権だよね」とドイツのメルケル首相の場所。私は、福田首相の立ち位置を選びました。

今回は、千歳空港でレンタカーを借りて移動するスケジュールです。ネット検索して、ホンダレンタカー「数量限定スペシャルプラン。5/5~7/14限定。カーナビ搭載」というのを見つけました。6月21日から25日まで、まるまる4日間、11,610円。免責保証5,400円、ガソリン5,000円くらいでしたから、移動の交通費は2万円ちょっとという安さでした。

しかも走行距離500kmにもいってないほとんど新車のホンダフィット!この写真の遠景山の上にウインザーホテルがあります。

逆側には、蝦夷富士と言われる羊蹄山が山頂を隠して姿を見せていました。

お天気と車に恵まれて旅はスタートしました。

ふろく。

6月15日に、近所で映画鑑賞会がありました。「大地の花咲き~洞爺・佐々木ファーム”喜び”ですべてを繋ぐ」というドキュメンタリー映画でした。右脳と左脳は得意分野が違うーその3としてブログにアップしました。

その佐々木ファームのそばまで行きました。洞爺湖のサイロ展望台のすぐそばでした。いちばん上の写真はその展望台から写したものです。

村上ファミリーの家。

遥かに広がる佐々木ファーム。

こういうことは偶然というのかもしれませんが、私はとてもうれしく、また旅の喜び倍増となりました。

ほんとはもうおひとり、間違いなく書いた記憶があるのですがどうしても見つけ出すことができません。また見つかった時に上書きします。

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/26060485f08d1bf62b0ae3cb1bdb887e

かくしゃくヒント13―一つ捨てて一つ持つ(2012.5.1)

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/f9ba3d631e0d70e2684c5f884283f9cf

かくしゃくヒント13-一つ捨てて一つ持つ(続)(2012.5.2)

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/0622f54467391ed8fa4c65789322757e

かくしゃくヒントーいつからでも遅くない(2011.7)

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/26060485f08d1bf62b0ae3cb1bdb887e

かくしゃくヒント3-一日10回感動する(2010.6)

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/0eafc07b0a4bb33d523ec56971092d0b

5月の右脳訓練ー旧古河庭園(最終段落にちょっとだけ、I島浩さんのことを書いています)http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/0e879ac1a9aa5f8f14dc971f9cfdbef7

6月26日は静岡市での二つのイベントに参加したので大忙しでした。

一つは臨床心理士の総会と講演会参加で、前ページに「トランスジェンダーと認知症」として報告しました。

もう一つは同窓会「桜蔭会静岡支部総会」への出席です。

気持ちのいい方たちの集まりですから、参加できる時は毎回楽しみにしていますが、今年は格別でした。

満97歳になられた、大先輩大滝雅子さんにお話しいただく企画がありましたから。

このお歳で「話されたいこと」があって「喜んで同窓会に参加」されるのは、絶対かくしゃく高齢者に決まっています!

どのような生活ぶりでいらっしゃるのか、生活信条はどのようなものか、そして伺いたかった最大のことは「年齢とともに難しくなっていったもの、できなくなっていったことは何か。またそのことをどのように乗り越えられたか」ということでした。

ところが…

本当に残念なことでしたが、6月に入ってちょっと胸苦しさを訴えられ受診なさったところ心筋梗塞の診断が下され、ほんの2~3日で幽明異にされました…

当日は中部地区長山本さん(静岡県立大学短期大学部)と、当日の一番お若い出席者であった山下紗織さん(静岡福祉大学)が、それぞれお会いになった時の大滝さんの話、現在の母校の様子などお話しくださいました。

大滝さんをインタビューされた時の記事の抜き刷り(『幼児の教育」2014春号 フレーベル館より)、短歌やお写真などをまとめられた小冊子、いろいろの作品などご用意して下さっていました。丹念に読んでいくと、そのときどきのお気持ちにドキドキしながら共感できるのですね。多分お話しなさったものを起こした原稿だからではないでしょうか。論理的に左脳だけで読み進める、例えば論文等とは違う迫力がありました。

そして数々の短歌。

短歌は心情を訴えるものです。右脳を深く揺さぶる心情を、表現する手段として左脳の言葉を使って表します。それを受け取る側も言葉を通じてではありますが、右脳を使って初めて共感、理解する分野でしょう。

この歌集は「幾山河」がお母様。「続幾山河」が大滝さんの歌集です。お母様も、大滝さんもお姉さまも妹さんも同窓生です。

保育実習科を卒業後、皇后宮職出仕。東宮殿下(今の天皇陛下)側近奉仕、結婚のために辞しその後幼稚園教諭、静岡県明るい社会作り推進協議会理事という公的なお仕事もすばらしいのですが、最近の生活のご様子がやはり感動的。

何か作っては人にあげることが大好き。布や紙で手づくりメモ入れを作っては熨斗をかけて用意されています。右は97歳と書かれていました。最後の最後までできる限り、ご自分らしくそのままに生きられたお姿がほうふつとされます。

きっと、「色合わせが楽しくて」「人様に喜んでもらえると私もうれしいの」とおっしゃったでしょうねえ…

音楽も体操も絵もお得意でお上手だったそうですが、どんなに豊かな右脳の持ち主だったことでしょうか!

こんなかわいい作品も見せてくださいました。絵手紙はNHKへも投稿され、放映されたことも何度もあるそうです。

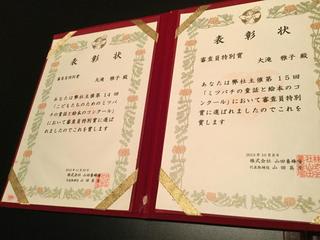

ほんとにかわいい魅力的な絵を描かれます。山田養蜂場が募集している「ミツバチの童話と絵本コンクール」に応募されたそうです。

見せていただいたのは2011年応募の「みつばちぶんちゃん ぶんぶんぶん」92歳ですね。

2014年にも応募されていました。「ミツバチぎんのおくりもの」95歳!

何というみずみずしさ。かわいらしさ。澄んだ色彩の美しさ。

そして何よりも「コンクールに応募する」その精神。

お会いできなかった残念さと一緒に、この作品たちがお会いできたような気持ちにさせてくださいました。

右脳って素晴らしいですね。言葉がなくても大滝さんの生活や思いが手に取るようにわかります。

審査員特別賞だったそうです。

同窓会の出席を楽しみにしていらっしゃったと聞くにつけても、残念でなりませんでした。が、山本さんたちがお通夜にいらっしゃった折には、「いろいろとお世話いただいた」「感謝の気持ちでいっぱいです」というような言葉があふれ、「人の2倍も生きられた方だった」と改めて感じられたそうです。

「関係者の皆さんがなんだか明るいというか、清々しいというか」とその場の様子を伝えてくださいました。

然もありなん。人は死すべきものです。見事に生き切って死にゆくなら、見送る人たちはその死を称えないわけがありません。しかも97歳というご長寿。

前薬師寺管長の松久保秀胤御老師に去年お会いしました。その時開口一番おっしゃった言葉が思い出されます。

「毎日、楽しく生きていってその先に死がある。というのが一番」

「楽しく」です。「正しく」でもなく「がんばって」でもないのです。自分にとって何が楽しいか、生きている意味を実感させるものは何か、それを決めるのがその人の前頭葉です。それまでの生き方の総決算がなされるのが高齢期ともいえるでしょう。

山本さんたちは「26日の同窓会のことが負担になられてはいなかったか」と一抹の不安もあって参列されたそうです。

が、入院なさったときに「26日は行けるかしら」と言われたこと、ご長男からの「最後まで同窓会出席を楽しみにしていました。母の人生の最期を楽しみで輝かして下さってありがとうございました」という言葉をいただいたと、山本さんが感無量の面持ちでおっしゃったときには、ご一緒に感動してしまいました。

29名の出席者のうち、私は「上から」8番目!真ん中くらいの気分なんですけどね(笑)

懇談タイムになって、1989年に実施したかくしゃく百歳の調査のことをお話ししました。大滝さんのお話を伺いながら、私の胸にはかくしゃく百歳の方たちとの共通点がいくつも浮かんできましたから。

周りの方が一番納得してくださったのが、「一つ捨てるときには、ひとつ掴んでから」と教えてくださった、調査以前にお知り合いになった100歳杉本良さんの話でした。

お話ししながら懐かしく思い出しました。杉本さんのことを書いた記事です。お読みください。

かくしゃくヒント13-一つ捨てて一つ持つ

かくしゃくヒント13-一つ捨てて一つ持つ(続)

25日に北海道から帰宅。26日は7時過ぎに家を出て静岡市へ。

臨床心理士の総会と講演会「学校臨床における性の多様性」参加のためで、例年のように今年も会場はアザレアでした。いつも思いますが、臨床心理士の会は言葉が優しい。

今回は、RGBTというまだまだ先端的なテーマでしたから余計に言葉に注意が払われたのかもわかりませんが、優しい言葉を聞くことは、聞いている私の心までやさしくします。

「RGBT」は最近時々目にするようになりました。

R:レズビアン

G:ゲイ

B:バイセクシャル

T:トランスジェンダー

上記「性的マイノリティー」と言われる人たちのうち、私はR、G、Bの方には気づいたことがありません。トランスジェンダーという言葉もいろいろの使われ方があるようですが、ごく簡単に言ってしまえば、生まれつきの性と自分が感じる性に違いがある人たちということでしょう。性同一障害という表現もありますが、これは戸籍変更をする場合に要求される「病名」です。

私にとっての性的マイノリティーはテレビで見かけるトランスジェンダーか、トランスジェンダーと思われるタレントの人たちです。カルーセル麻紀、はるな愛(体も女性になっていると思います)。ミッツマングローブ、マツコデラックス、IKKO(女装はしているけれど、体は男性のままでしょう)、最近見かけるキレイな男性たちでした。

講演会ではトランスジェンダー(体は女性、心は男性)の大学生が登壇し、生の声で話してくれました。またフロアーからも同じくトランスジェンダー(体は男性、心は女性)の臨床心理士の方の発言もありました。

外見的な主張はわかりやすいですが、当事者の方が体と心のギャップを話されると、その戸惑いや苦悩が直接伝わってきて、「こういう人たちがいる」ということへの何よりの説得力だと思われました。

定時制高校の現職教諭の方も、体操着が同一とか呼び方とか現場での様々な工夫を話してくださって、自分の学生時代とは隔世の感がありました。この微妙なテーマにしたらなかなか突っ込めていたと思います。

6月27日のJガーデンの花。リュウゼツラン

でも。

ここでも認知症と同じように、現れた現象をどう理解するかということに終始してしまっている印象は否めませんでした。なぜ、このようなことが現れるのかというもっと本質的なところへのアプローチがない。まるで認知症の理解や対処と同じではないですか。

認知症の場合をお話ししてみましょう。

まず、最も軽いレベルの認知症(小ボケ)。なんだかちょっと変。年齢のせいなのか、何かが起きているのか?家庭生活ではほとんどトラブルは出ませんが、社会生活ではもう無理で、世話役が務まらなくなったり、趣味をやめたり。ボーとしていることが多くなります。

「この意欲のなさはどうしたことか?!」と本人がまず気づきます。家族も「今までのおじいちゃん(おばあちゃん)とちょっと違う…」。ところが、ここで受診する人はまずいないでしょう。

アンスリューム

そうこうするうちに、中度のレベルまで低下してきます(中ボケ)。話すことは普通なのですが、やることが幼児のようなことになってきます。

(自分で洋服は着ますが、順番や季節や目的などに合いません。料理の味付けが辛すぎる、草取りすると花や作物を抜くなど家事にも支障が出てきます)

この辺で受診する場合もありますが、結果は二通り。ひとつはCTやMRIの画像診断の結果萎縮や梗塞巣の指摘を受ける。もうひとつは症状だけではわからないので「もう少し様子を見てみましょう」と診断される。

アラマンダ

見守るうちに症状が進み、再受診の結果「これはやはり認知症ですね」

はっきりと困った症状が出て来れば重度認知症。

その時には「対応を工夫しましょう」となりますが、重度認知症の方の介護は国家経済的にも、個々人の心理的にも負担は増大していくばかりです。

問題行動を心理的に理解するのではなく、脳機能から理解する大切さをエイジングライフ研究所は主張しています。

そして症状を見るだけでは早期発見はとても無理。脳の機能がどのくらい生き生きしているかというアプローチを持たなければ先に進めません。この時、更に注意が必要なのは注目すべきは「器質(形)」ではなく「機能(働き)」だということです。

イランイラン

トランスジェンダーに関してももう少し根源的な、生物学的に何が起きているのかを知ることが理解への最も近道だと思います。ただ不思議、理解できない、受け入れられないから一歩を踏み出す必要条件ではないでしょうか。

トランスジェンダーに関して、以前読んだ本で膝を打つような思いをしました。福岡伸一著「できそこないの男たち」。

新書版の小さなこの本を読んだときに、トランスジェンダーについて「目から鱗」の思いに駆られました。「あーそういうことなのか!」

今手元にありませんからうろ覚えです。申し訳ないのですが、間違いがあるかもしれないことをお断りしたうえで少しまとめてみます。

ゲットウ

男女の性を決定するのは、性染色体。XXならば女性。XYならば男性。ここまでは昔学校で習いました。つまり、Y染色体があれば男性になると思っていました。ところが性を決定するのはそれだけでは済まなかった!

Y染色体上に、SRYといわれる性決定遺伝子が「ふつう」は存在するのです。この性決定遺伝子の働きは、「受精後6週間経った時点で、その受精卵を『男性化』させ始める」というものなのです。「いったん始まった男性化への流れはとどまることがない、あたかもカスケード(連なった滝)のように」と書かれていました。

(「できそこないの男たち」の前半は、このSRYを発見する、手に汗を握るような研究者たちの競争物語で、それも面白かったです)

体の性を決定する染色体はY染色体を持っているのに、性決定遺伝子を持ち合わせない人たちは男性化できない。「女性」として生まれてきてしまうけれども、違和感にさいなまれる。

その逆に、染色体はXXなのに、どういうことかそのX染色体上にSRYという性決定遺伝子が布置されている人たちは、否応なく「男性化」してしまう。「男性」として生まれてくるけれども「女性」でないと落ち着かない。

この遺伝子発見競争はいわゆるトランスジェンダーの人たちを探し出して確定していったそうですが、このような視点があるのとないのとでは、トランスジェンダーの人たちへの理解は全く違うのではないでしょうか。

異装だけで落ち着く人もいれば、手術までして納得のいく性を獲得する人もいます。最近は性的グラデーションという言葉もあるそうですが、そのような細かい差異がなぜ起きてくるのかまでは性決定遺伝子だけでは説明できません。少なくともホモフォビア(性的マイノリティへの嫌悪感や攻撃性を持つ)にはならずに済みそうです。

認知症を理解するのに「症状からではなく脳機能からのアプローチを」という私たちの主張はコペルニクス的転回だと思いますが、性的マイノリティの人たちの理解にも染色体や遺伝子の働きを考慮してあげられたらと思いました。

伊豆半島の東海岸、4000年前の大室山の噴火による火山流からできた柱状節理の連なる城ヶ崎海岸。私が住んでいるところです。

転居したばかりの頃のことです。6月になって、遊歩道を歩いてみたら山際や谷のそこここに鮮やかな青色のアジサイの株が目につき「なんとすばらしいこと」と心惹かれました。そのアジサイが「日本アジサイの源流の一つ」と知ってから数年が経ちます。

シーボルトが愛妻お滝さんの名を冠して、ヨーロッパへ持ち帰ったアジサイ。ハイドランジア オタクサ。先日六義園で思いがけず出会いました。小ぶりな、原種と言われたらとても納得できるような素朴な花でした。

ここの城ヶ崎アジサイと名付けられたアジサイは、そのまま園芸種として通用するようなきれいな花を持っています。表現できない魅力的な青紫色。締まった両性花にフワフワと舞っているような八重の装飾花。柔らかい緑色の葉。(ここまでが右脳がアナログ情報を処理した結果ですね)ここ城ヶ崎海岸一帯にしか自生していないという不思議さ。(これは、どう考えても左脳がデジタルに判断しています)

天城にはアマギアマチャという自生のヤマアジサイがあるそうです。交雑は行われたそうで、面白いことに最初は必ず城ヶ崎アジサイがお母さんだそうです。二つの花を眺めたら、妙に納得。生物のデフォルトはメス。城ヶ崎アジサイはきれいですが強さも兼ね備えていますから。

ただ天城山系が海岸近くまで迫っている地形も影響して、城ヶ崎アジサイは、その中での変化のほうが多いそうです。色も形も千変万化!西伊豆や南伊豆はそんなに変化がないそうです。

装飾花に注目しただけでも、装飾花がひとえか八重か。装飾花の形。ふつうの曲線のものから、ちょっととがった形、「なでしこ咲」と呼ばれる切れ込みの入ったもの。色が一色のものから中心部に向かってグラデーションがあるもの。白い筋が入ったもの。装飾花の中の花の大小などの状態。装飾花の数の多寡。もちろんその色などなど

これは「城ケ崎」と名付けられている種類です。装飾花は八重で、中心に向って濃くなるという特徴が見えますね。装飾花を支える柄の色もきれいです。

装飾花がなでしこ咲

この装飾花の形も全く違いますね。

球咲きも見事ですがガクアジサイの微妙に変化する形に心惹かれ、西洋アジサイの鮮やかな色にも最初は驚かされるのですが、少し飽きてきたりして、西欧と日本の感性の違いを感じていました。このように形や色のことを話し始める時には、右脳ベースの伝えたい情報を、左脳の言葉で表現しなくてはいけません。とっても難しい…

けっきょく「季節に一度見に来てね」と言ってしまうことになります。こういう表現がしたくなった時には、右脳が活発に働いているのです。

(このように解説するというのは、右脳の働きを説明するにはわかりやすいかもしれません)

話は、戻ります。城ヶ崎アジサイはガクアジサイがベース。まず装飾花の数。装飾花の数は8片が多いそうですが、絶対的な決まりではないそうです。中心の両性花が小さいと4片のことが多いと幾つか見せてくださいました。「ホント!」今まで何故気づかなかったのかと、教えていただく大切さを思い知りました。目の付け所を教えていただくことで、興味が倍増します。そうすると、今まで見えていなかったものが見え始める。この辺りは左脳がリードしていますね。

今日はたくさんのことを学びました!一番の驚きは、城ヶ崎海岸には「手毬咲」と言われる球形のアジサイが自生していることでしょうか。わたしはアジサイ原種は、ハイドランジア オタクサのようなガクアジサイで、ヨーロッパに渡って品種改良の結果球形のアジサイができたとばかり思っていましたから。

まず装飾花が少なめのもの。

少し増えてきました。

かなり増えてきました。

これはどうでしょう。

ほとんど装飾花だけ。

今日、アジサイのことを教えてくださったのは「城ケ崎おもしろ博物館」の平澤悟さんです。アジサイのことを調べていた時に、平澤さんのHPを発見して伊豆高原にはこんなすごい方がいると、あこがれていたのです。

ひょんなご縁で平澤さんからアジサイのお話を伺うことができました。

平澤さんは、海岸の一株一株全部を知りつくていらっしゃるのではないかと思います。

左側が「城ケ崎」平澤さんが発見してこの名前で登録されているそうです(世界中で通用しているのです!)平澤さんは「『城ケ崎』はのびのびしている」といわれました。

右側も平澤さんが発見。命名はフランスでなされ「Shamrockシャムロック」和名は「磯笛」装飾花が、やや壺咲になってます。

車を走らせているときにも、アジサイの見え方が変わってきました。「これはきっと自生だろう」とか、「少し山側に入って自生しているのは交雑したものかも」とか、城ヶ崎海岸のあたりの道路には積極的に「城ケ崎」を植えていることがわかったり。楽しいです。

平澤さん、お忙しい中を案内してくださり、ありがとうございました。

FBつながりで、映画の自主上映会に行きました。

映画は期待通り、暖かい感動的なものでした。自然の中で生きること、野菜も私たちも生きている。ありがとうと感謝しながら成長を見守り、その命をいただく…

感動の映写会の後には、映画の北海道佐々木ファームから届いた野菜や、近隣の有機農法の野菜などを使ったランチが待っていました!

短い自己紹介のスピーチで参加者の皆さんのお顔を拝見した後で、同じテーブルを囲んだ方たちとの歓談の時間も設けられていました。

私のお隣に座られた方に「どちらからいらっしゃいましたか?」とお尋ねしました。

「今は小室山に住んでいますが、関西から8年前に移ってきました。実は、私、脳出血を起こしたんですよ。リハビリをがんばった後で、これからの人生を考えました。したいようにしなくっちゃあ…そこで『温泉があって、お魚がおいしくて、暖かい、伊東に住もう』と思ったんです」(6/15の庭の花。デモルフォセカ)

食事の時に左手でお箸を使われていましたから、あまり意識もせずに左利きの方なんだと思っていました。

目を向けたときには、右手でお箸を使っていらっしゃいます。ん?問わず語りに話し始められました。

「実はそのときの脳出血で右手がうまく使えなくなったのです。病院の人は『もう右手はだめだから、左手の練習をしなさい』と言いましたけども『私は右利きなので、右手も使えるようになりたい』と、ほんとに一生懸命努力しました。もちろん昔のようにスムーズに使えるわけではありませんが、それでも今はこうして両方使えるようになりました。最初は右足もうまく使えずに車いすだったんですよ」

右半身に運動マヒが出たということは、運動支配は逆転しますから左脳が障害されたということですね。

またもともと「右利き」の方ですから、左脳に言語野があることが想定されます。

とても大雑把に説明すると、右手にマヒが発現した時には、発語に支障を伴うことがほとんどです。つまり「話せない」か「話しにくい」のです。

右足にマヒが起きたときには滑らかに話せる(と、いうか発語できる。言いたいことが正確に言えるわけではありません)のですが、こちらの言っていることの理解に障害が起きることが多いのです。つまり何を言われているかわかりません。

この方は最初は右手右足両方マヒだったのですから、うまく話せないうえに聞き取りも悪い状態だったはずです。今は右手も使えますし、ここまでのお話しもつっかかることなく、うまく運びました。

ミニダリア

でも、いったん脳障害が起きた場合には、全く跡形もなく病気以前の状態に立ち戻ることは、ほとんどありません。

だから、私は聞きました。

「お話しは何の問題もなくよくわかりますが、ご自分ではいかがですか?ちょっと話しにくいとかありませんか?」

すると

「そうなんです。皆さんは何ともないといわれますが、自分ではやはりちょっといいにくいというか、ことばが出てきにくいというか…もちろん最初と比べるとほんとによくなりましたけどね。ことばがなかなか出て来ないというと、皆さん『あら。私もよ』とか『齢をとったらみんなそう』と言われるけど、それとはちがうと思ってました。初めて私の気持ちを理解してもらえたような気がします。

ただ、こうしてがんばってると、私はこれ以上は悪くならないはず。皆さんは齢のせいでだんだんもっとことばが出にくくなる。そうするとどこかで同じレベルになる。ちょっと早めに齢をとってるだけって思ってるんです」

そこで私。

「今のように続けて努力なさっていたら、『もしかしたら逆転だって起きるかも』と思ってらしたりして」と笑いました。(ほんとはこれはまずないと思います。脳障害を受けるということはそのくらい影響が大きいものです)

「お顔はわかるのですが、お名前がなかなか出て来なくて」と言われました。そこで、答えました。

「そんなときも、世の中の人は『私もそう』『私にも起きる!』って言いますよね?でも、違いますよね。そう思ってらしたでしょう?

右脳って、色とか形とか、音楽、感情のようなアナログ情報、言い換えたら言葉で説明できないような情報を受け持ちます。顔は?形がベースですから右脳が受け持ってます。そして右脳は今回の病気の影響は受けていない。

病気になられた左脳は、ことばの脳です。名前というのは、形でも色でもなく言葉そのものでしょ?いくら表面的には誰にもわからないほどに回復したとしても、病気のダメージがゼロということはありませんから、本当に『名前が出てきにくい』ということは理解できますよ。

左脳に卒中を起こした方たちのうち、多くの方は、自分の困っている状態をうまく言葉で説明することができませんから、話すことが嫌になったり、人の中に入っていくことをためらうようになったりします。そうするとますます話しにくくなったり、それを続けていると認知症の兆しが見えてきたりします。

それにしても、今日もお出かけされてますし、ほんとに意欲的に頑張っていらっしゃいますね!」

柏葉アジサイ(今年の新人)

「いあやー。初めてです。『前と同じようにはなっていない。後遺症がわずかだけど残っている』と言われてスッキリしました。こいうことは病院でも言われませんでした」

私はまたもう少し右脳障害と左脳障害の差の話をしました。

「左脳障害の方たち、後遺症が右マヒということですね。この方たちはことばの障害もあって最初の落ち込みは大きいのですが、その後涙ぐましい努力を始められることがほとんどです。

一方、右脳障害の方たちは、左マヒはあっても、聞き手の右手は使えるし言葉の障害はないのに、ろれつが回らないことはありますが、チャランポランでリハビリの努力などしない人が多いのです。そのくせ勝手な場をわきまえないことを話してしまったり、相手を傷つけることを平気で言ったりします。右脳に障害が起きたために、後遺症としてそんなことが生じていると考えられることはありません。『病気のあと、わがまま、自分勝手になった』と言われますけど」

墨田の花火

私たちの前に座っている方は、今お話した方とお知り合いらしく、話しかけてこられました。

「○○さんのご主人、4月に脳出血起こされたんですって。右手にマヒがあって車いす…」そこで私たちは「同じだ」と目配せしました。お話しは続きます。

「ご主人は大きな方だし、奥さんは小柄。とってもお世話ができないといわれてましたよ。体だけじゃなくて、息子さん二人いるんですけどね、わからないみたいですって。名前も言えないって」ちょっと声を潜めて「認知もあるのかも…」

花の小さな日本アジサイ

右脳と左脳の話を、最初からする時間はありませんでしたから、お隣の方だけにもう少しお話ししました。

「息子さんの名前が言えないということだけで認知症とは言えませんよね。ホラ、あなたも顔はわかるけど名前が出て来ないでしょ。それは後遺症が少しだけ残っているから。

今のお話しの方はまだ2か月くらいしかたっていないので、自分の息子だと顔はわかっているけど名前が出て来ない状態なのかもしれないでしょ。

『ボケちゃったから家族のこともわからない』というのは、名前がわからないという以上に自分との関係がわからなくなるのです。夫のことを「こんなおじいさん知らない』とか息子と夫を間違えるとか、世話をしてくれる娘に『どなたかわかりませんが、ご親切にしてくださって』と挨拶したりするんです。

そんなことが起きてしまっているのかどうか、もっとよくわかってあげないといけませんね。多分違うと思いますけどねえ」

これも日本あじさい(富士の滝)

右脳と左脳の働きが違うということを知っていると、脳卒中にかかった時にできなくなったことと、できることを区分けることができます。普通は「あれもこれもできなくなった」とできなくなったことばかりに目が行っているものです。そこからリハビリをスタートさせることはあまりにもお気の毒だし、効率的でもありません。

食事会のデザート

この話のテーマから外れますが 、ふろくです。

人に対する見当識が、正常からどのように認知症まで変化していくかをまとめてあります。

正常から認知症への移り変わり―ちっとも顔を見せないんだから」

更にふろくです。

正常から認知症への移り変わり

「今日もコロッケ明日もコロッケ」ー料理作り

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/d/20080517

「部屋で鶏でも飼わなくっちゃ」ー食作法

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/d/20080522

「スピードが遅すぎて怖いんです」ー車の運転

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/d/20080606

「おしゃれだった人が」ー着衣

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/d/20080610

「時の見当識から見る認知症の重症度」ー時の見当識

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/d/20080619

「所の見当識は?」

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/64da175c7d0fc46f7983b388f00a3619

「続ー所の見当識は?」

http://blog.goo.ne.jp/ageinglife/e/e1ddb899c8aa76dbc8b138fdf46e7ba9

もう6月も半ばになりますが、5月のアートフェスティバルでもう一つ心に残る言葉に出会いました。

コロナパークの半左さん。(写真掲載の許可は得ています)

片隅にドラムセットがあって、普段は音楽家たちが集って音楽の練習もするということがうなずける室内には、明るい色彩の楽しくなるような抽象的なパステル画の作品が展示されていました。半左さんは「写真をやってます」と自己紹介されましたが、写真家であり、画家&音楽家。う~ん、右脳の塊のような方なのでしょうね。

「ほんとうは題は書きたくないんです。みてどう感じてもらうかだけですから。見るのも感じるのも自由」

「谷川先生(アートフェスティバル創立メンバーのおひとり。画家)がおっしゃったのですが、思ったように、感じたように描けばいいのです。上手も下手もありません。

描けるけど話せない。話せるけど描けない。人って色々です」

半左さんが続けます。

「八幡野に岡野元勝さんという人がいて、毎日毎日、八幡野港の絵を描き続けたんだけど、知ってますか?」

そこまでお話しを聞いて、私は数年前のアートフェスティバルで特別展があったこと、八幡野港だけを描いたその画家を谷川先生が絶賛されていたことを思い出しました。

「はい。おもしろ博物館の展覧会に伺いました。今も少し常設されてますよね」

帰宅してチェックしたら、2012年に「5月の右脳訓練-アートフェスティバル」としてまとめてありました。後半に書いてありますが、「『描きたいもの(色?心象風景?)がまだある!』という思いが痛切に伝わってくる不思議な展覧会でした。これは感動的でしたよ。」

だれに見せるのでもなく、もちろん評価してもらう気持ちもなかったのです。ただ描きたいからなのか、描かなくてはいけないという思いに駆られるのか、とにかく毎日描き続けたそうです。

内からほとばしるもの(意欲)を感じました。それは岡野さんの右脳と前頭葉の連携プレイのなせる業ですね。

半月ほど前の新聞記事に興味深いことが書いてありました。

アートディレクターはたよしこさんの記事です。はたさんは「アール・ブリュット(精神障害や知的障害を持つ人たちが作りだす作品。フランス語で生の芸術の意味)」を広く認知してもらい、またその価値を理解してもらいたいと活動をしている方です。滋賀県に、アール・ブリュットの作品を収集する美術館の建設にも尽力されています。

記事中の言葉です。

「障碍者は自分の思いを言葉を使って人に伝えることが健常者に比べて上手でない分、自分の感情を創作物を通じてよりストレートに描き出しています。」

丁寧に解説された文章よりも、思いのままに表現された絵画の方に、その人の心情を感じることができることは十分に理解できます。

もともと、コミニュケーション能力を支えるものは、ことばによる部分よりは表情や身振り、声の高低、大小などのアナログ情報の部分の方が受け取られやすいものなのです。

右脳の持つ実力をもっと正しく伝えたいものと思っています。

今日は小雨模様。「こういう日はショウブ鑑賞にはベストよね」と友人のJ子さんと近所の花菖蒲園に出かけました。

里山の景色が残っていると評判の高い池地区にあります。

ところが今年は花が少なくて、入場料は割引にしてくれました(笑)

ショウブの花が少ないのは、モグラにやられた結果だとか。「ここにはイノシシもシカも来るよ」とこともなげに言われましたが、自然と共存するのは難しいことですね。

目の前に広がるのは、田植えが済んだ田んぼです。左に見える小屋ではお茶やお菓子のサービスがあり、先客がいらっしゃいました。

「一番上の池にはモリアオガエルの卵があるよ」と園主が言葉かけをしてくれたので、天城の伏流水がとうとうと流れるそばの道を一番上の池まで登ります。

池にはコウホネが鮮やかな黄色の花を咲かせていました。

スイレンも。

たくさんのおたまじゃくしの中に、黒い違う生物が。「サンショウウオ!」

後で園主の方に教えていただきました。「イモリ。腹の赤いアカハライモリだよ」ちょっとがっかり。

結局、モリアオガエルの卵は見つからずに小屋まで帰ったのですが、そこでお茶を飲みながらおしゃべりしていらっしゃった紳士が、連れて行ってくださいました。一つ見つかるといくつも見つかりました。

私たちは12時からランチを予約していましたから、そうご挨拶をして花菖蒲園を後にしようとしました。

その紳士が「一緒に連れて行ってくれないかなあ…どうせ時間はたくさんあるし…」意外な展開にちょっと戸惑う私たちに園主が「連れて行ってあげてくださいよ」と声をかけられます。

まだ新しいおしゃれなレストラン(オープンして間もないJIKKA)でしたから、連れて行ってあげたい気持ちにすぐなりました。

「今、初めてお会いした紳士がご一緒したいとおっしゃってますが3人でもいいですか?」とレストランに電話を入れました。「どうぞ」という返事に「何だか、うまくいくときにはうまく行くものですね」と言いながらレストランへ。

このレストランは、外から見るとパオのように見えるおしゃれな建物です。

「こういうデザインは、外国の設計家かもしれない…実はインテリアの仕事もやってたから」と席に着くと早速、感想を語られました。このリアクション。脳がイキイキしていないととても無理です。

初対面なのですが、私たち3人旧知の間柄のように会話が弾みます。

「いくつに見えますか?」と紳士。

「こういう質問をなさるときは、必ずお歳よりとっても若く見えるんですよね?」と私。

紳士は続けられます。

「いつも、女房に怒られます。そんなこと聞くんじゃないって。実は89歳。7月になったら90歳になります」

私たち二人。

「まあ、お若い!」実際、10歳は間違えましたよ。70歳代に見えますが、80歳間近かと推理していましたもの。

「健康に生きるということが一番、命は二番。いい逝き方というのはいい生き方ということになるけれども、そんなことも本を読んだりしながら考えてる。結局のところ、イキイキと満足しながら楽しく生活することだね」←ここはエイジングライフ研究所の主張と全く同じです!

そして、お名前や住所など教えてくださって「長男がちゃんと跡を継いでやってくれてるので、商売には口をさしはさまない。すると何をしてるかというと、伊豆高原の地図を持ってそこに紹介されているところを訪問して回るんだよ。伊豆高原は奥深くて、ほんとにいろんな人が住んでる。それぞれ造詣深い知識を授けてくれるから、こうしてよく来るんだ」

「次男は海外駐在が長かったので、いろんなところに遊びに行ったよ。どこも面白かったけれども、伊豆高原はそれに負けない魅力的なところです」

「昨日は女房を連れていたのだけど、今日は来ないというから、家で留守番」証拠にと言いながら、食べきれなかったシイタケご飯のテイクアウトを頼まれました。

さいごに「今日は出させてください」という申し出があって、私たちはびっくり。

「とんでもありません!」と、J子さんと異口同音にいいました。ちょっと押したり引いたりの後「それではシェアで」と。心地よいスマートさでしたよ。

T岡さんは紳士でした。

初対面なのに、男性なのになんという対人親和性の高さ。積極的な楽しさあふれるというか楽しさを求めていく生き方。「記憶力もいいんだよ」というポジティブさ。(確かに外国でのお話が、とてもよくわかりました)

かくしゃく候補生にまたお会いしました。

伊豆市中伊豆町に住んでいる友人から

「石を敷いて、ちょっと庭をキレイにしたから、ランチに来てね。バラも見ごろよ」という連絡がありました。

喜んで!伊豆高原の友人を誘ってさっそく訪問しました。(6月1日)

大々的な「工事」に驚きました。しかもアーチの設置以外はすべて独力で成し遂げたというのですから!ちなみにK子さんは70歳を超えてるんです。

「アーチを立てるときだけ、手伝ってもらったの」という言葉にちょっと残念そうな響きを感じたのは多分正解のはずです。

話の発端は「近所に敷石が捨ててあって、聞いたら使ってもいいと言われたので、何往復もして、敷きこんでみたの。結構重くてね…」ということでした。その後の経過報告もあったのですが、ここまでとは!

バラはちょうど見ごろで何度も歓声が上がります。

大きな柏葉アジサイやアカンサス。小さなニゲラ。クレマチス。一緒に植えこまれている植物と、引き立てあっているところにK子さんのお花への愛情を感じました。

小さなバラもきれいですね 。

鉢植えもたくさんありました。

どのお花も健康そうです。

背景は緑の山と青い空というぜいたくさです。

このパラソルのもとで、おいしいカレーをいただきました。友人が持ってきてくれた今日から売り出しの「水まんじゅう」がデザートに。いよいよ夏ですねえ。

K子さん、Y子さん。ごちそうさまでした。

右脳のイメージに沿ってローズガーデンを作ることも、バラを育てることも喜び。

こんなにきれいに咲けば、さらなる喜びもひとしおのはず。

水彩画が趣味のK子さんですから、もしかしたら今日のこの庭の美しさが水彩画にとどめられるかもしれません。

みんな、喜びであり楽しみです。

でも。今日のように友人が集まって楽しい時間を共有したことで、違う種類の喜びになったというか、喜びのレベルが上がったとは言えないでしょうか?

エイジングライフ研究所では、ボケ予防の条件に「右脳中心の趣味の大切さ」をあげますが、続けて「できるだけ友人と一緒に楽しむ」という条件を追加してあります。

最近、自己表現の方法について考えさせられることが続きました。(リンクはFBのアドレスです)

発端は5月一か月間、伊豆高原で開催されたアートフェスティバル。今年は友人のY子さんが初参加したので何度か彼女のギャラリーに足を運びました。鎌倉在住の大島智さんのビーチコーミング(砂浜に打ち上げられた漂着物の収集)された貝殻やガラス片を使った作品展でした。(素敵な編み物作品とコラボ)

作品は写実的でまた自立しています。もちろん貝殻以外は一つも使用していないし、そのままの形を生かして制作されています。

大島さんとお話しする機会がありました。

「どうやってこの作品たちは生まれるのですか?」

「よく聞かれるので、考えてみたんですけど…まず頭の中にイメージができているんですね。そのイメージは自然に沸くときもあるけど、沸かすために図鑑を見たりすることもあります。結構がんばって集中的に見たりもしますし…

そうしておくと、貝殻を手にした時に、『これはあの部分!』とひらめくというか…」

ビーチコーミングの収集物は、たまたま手にすることができた、まったく偶然のたまものですから、そこから発想をしていくよりも、すでに自分が持っていたイメージにマッチングさせたほうが、作品になりやすいということをいろいろに言葉を選びながら説明してくださいました。

とても説明しにくそうに話される大島さんに「ウーン、納得できたような気がします」とあいまいに答えてしまっている私。

子供の勉強科目で言うと、図工、音楽、体育などということになりますが、右脳が主に担っていることをテーマに話し始めると、なかなか思ったことが伝わらないというもどかしさを感じることは当たり前なのです。

右脳は、一言でいえばアナログ情報を受け持っています。言葉では表現しにくい色や形や音楽。その先には言語化しにくいけれども、今まさに感じている感情などの情報担当です。

イメージ作りは右脳が担当しています。それを説明するときには、どうしても左脳の言葉の力を借りなければいけません。そこは情報処理が右脳優位な人ほど苦手な分野になりがちです。

イメージに沿って制作したものを、説明するのではなく見てもらうときは、制作者は「私の意図した伝えたいものはその作品に込めてありますから、みてください」という言葉さえ不要で、「どうぞ」と提示するだけでいいのです。右脳から右脳へのバトンタッチで、左脳は介在していません。

受け手の右脳の能力に応じてわかってもらえます。もしかしたら、それは制作者の意図したこととずれたものであるかもしれません。それでも、作品がみる人の心に(右脳)届いたことにはなりますね。

子供の教科で言えば、国語、算数、理科、社会などは正答はひとつですから、このようなデジタルな情報は評価が簡単です。正しいかどうか、何点かどうか、客観的に簡単に評価できます。

いっぽう、図工、音楽など、アナログ情報を対象にする領域は、評価がとても難しいものです。「どう感じているか」は左脳経由で言葉を使って表現してもらうしか、外からはわかりませんから。そうすると言語能力が高く表現力がある子どもの方が、高評価につながってしまいます。

または、「どう感じているか」は脇に置いておいて「作者について」とか「構図や彩色の工夫は」とか、ことばや知識で答えられる質問に変えて評価しようとします。その時、右脳がこの作品のアナログ情報をどうとらえたかは、彼方へ行ってしまうことになるでしょう。

アナログ情報を担当する右脳と、デジタル情報を担当する左脳という二極で、お話を簡単に進めてきました。

もちろん、私たちには前頭葉があります。毎度おなじみですね。

情報をどうとらえて、アナログ情報処理が得意な右脳経由の情報を重視するか、デジタル情報処理が得意な左脳経由の情報を重視するか、決定するのは前頭葉です。

その時どのような決定を下すのかまで含めて、どのような人生を生きてきたかが、「十人十色」と言われる前頭葉の「色」を決めるのです。

絵画や音楽を楽しめるかどうか、どんな人生を送ることができるか、子どもの時からの日々の積み重ねですねえ…