12月に岩手県で二つ講演会がありました。

その講演会がいろいろな意味で対照的でしたから、そのまとめを2016年の最後のブログにしておこうと思います。

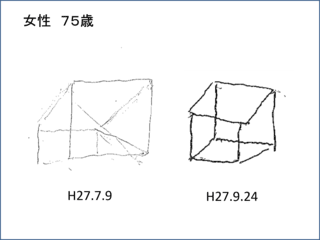

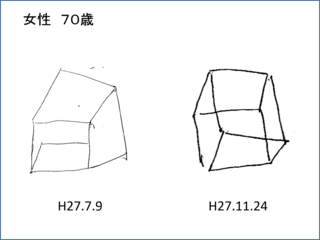

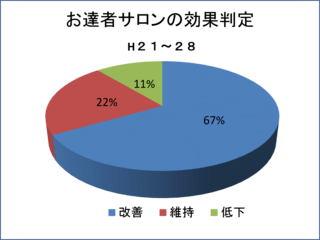

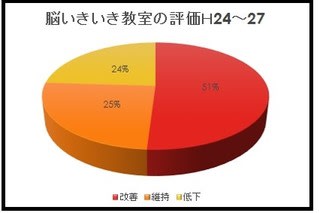

平泉町は、予防活動そのものは長く続けています。 そして脳いきいきチェックもやっていますから、経過を客観的に評価することもできています。

脳機能が維持以上と評価される教室の有効率は76%ですから 、効果は明らかです。

会場の一角に教室で行われた制作活動の作品が展示されていました。きれいな色彩は右脳を刺激するものですから、講演前に結構人気を呼んでいましたね。

3区「なでしこの会」の作品

12区「さわやかクラブ」の作品

16区「ニコニコクラブ」の作品

ステージ発表もありました。

ユニフォームがおしゃれです。

講演会の前の勉強会で、皆さんのイキイキ度チェックの確認をして、盛り上がりのたりない教室の問題点なども明らかにできたのですが、なんとなく、勉強会そのものの盛り上がりが足りないような気がしました。話の中で気づいたことは、保健師さんたちが業務に追われているのではないかということでした。

予防の大切さは十分に承知しているけど、その前に急ぎの要件が次々に目の前に現れる。その対応に追われて疲れてしまう・・・というような事情ではないでしょうか?

これは町の問題というよりは、厚労省の姿勢にある・・・というような印象を持ちました。

何度も伺ってますからお顔なじみになっている青木平泉町長さんが、ピリッとしたいいお話をなさいました。

厚労省の問題ではないかといったばかりですが、もう少し保健師さんたちが認知症の予防活動がしやすくなる方法はないでしょうか?

講演は、テープの頭出しができなかったりのアクシデントもありましたが、盛り上がりもあり私の思いは届いたのではないかと思いました。

講演後2-3の質問に答えた後で、まだ60代にはなられていないと思われる男性の方から発言がありました。

「自分は、大震災の被災者です。縁があって平泉で住むことになり、隣の方が勧めてくださるので今日の講演会に来ました。ほんとに来てよかった・・・生きる希望が見つかったような気がします」といってくださったのです。不覚にも、涙が出そうになりました。

「講師冥利に尽きます。どうぞ打ち込めるもの、楽しいことを見つけて生きていってください」

アンケートのまとめも届きました。150人位の方がいらっしゃって、アンケートの回収は100人程度ですからまあ良い方だと思います。アンケートの内容は「いきいきと生きることが大切」「今やっていることが認知症予防になっていることがわかった、続けたい」「みんなとともに楽しむことを続けよう」など、町民の方たちの理解は深まったと思いますし、意欲も上がってきたと思います。

この機を逃さないようにできるといいのですけれど。