ブログをあまりご無沙汰していると、だんだん億劫になってきて、書き始めるのに非常なエネルギーがいるようになります。

ステビアの花

と、書きながら「これが老後を生き生きと生き続けられるかどうかのヒントになりそうだ」と思っています。

新しいことを始めるには相当のエネルギーがいりますね。とくに高齢になったらなおさらです。

ところが、継続することにもエネルギーが必要なのです。普通に継続するにもエネルギーがいりますが、何かでちょっと「お休み」した時の再開には思いがけないほどのエネルギーが要求されます。高齢になるほど何かでちょっとお休みしなくてはいけない状況(体調不良など)が増えてきますね。

♪負けないで、もう少し。最後まで走りぬけて♪という歌を応援歌にして、「継続すること」をまず第一目標に。そして第二目標は、いくつになっても「挑戦する心」としておきましょう。

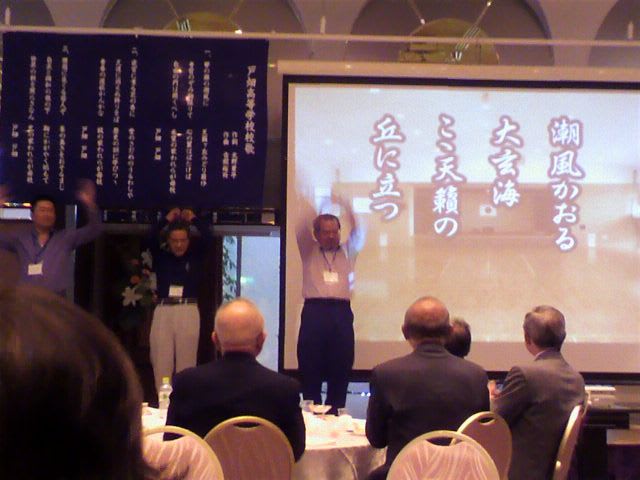

さて、10月9日に東京で、私の母校、北九州市戸畑高校天籟同窓会の関東支部の総会がありました。

同期のF吉さんが幹事長というご縁で、私が記念講演講師を務めました。議事の関係で一時間という短い時間の講演でした。

講演は何百回もやりましたが、一時間は初めて。地域における予防活動は省略するにしても「脳機能から認知症を知る」のがエイジングライフ研究所の考え方ですから、脳機能(とくに前頭葉)の話・脳の老化曲線・老化を加速させるきっかけ・小ボケ中ボケ大ボケの症状・脳のリハビリetcと講演内容が盛り沢山なのです。

「テンポを早く、むだ話は極力カット」と心に銘じて講演をスタートさせました。80歳の大先輩を筆頭に60歳以上の方が多かったようですがその聞き方の見事だったこと!

初めて聞くこの速いテンポの話に、どなたもついてきてくださるのですから。話す回転数と聞かれる方の脳の回転数がぴたりと合ってる、そんな感じを受けました。

テストをするときの話し方の注意として「皆さんは早すぎ。自分の回転ではなく相手の回転に合わせるように」と私はいつも研修会で強調しますが、今日は早すぎくらいでないと聞かれる方の興味をそぐことになったでしょう。講演後「テンポが良かった」と同期生からおほめの一言がありました。

パンフルートの演奏も

同窓会に出席されるような方は、元々いきいきとした生活をしていらっしゃると考えた方がいいのかもわかりません。その証拠として、講演後何人もの方がニコニコしながら「自分は大丈夫と思います」と挨拶にいらっしゃいましたから。

その生活を継続することが大切です。

フリーな時間になった時の会場の騒がしかったこと!

あちらこちらで談笑の輪ができ50年くらいタイムスリップしたかのようでした。ほんとに皆さんの脳の若々しさを実感しました。

青年時代の教育を基礎にしているのだとは思いますが、同窓生の皆様が卒業後の長い年月に「どのような生き方をなさってきたのか。とくにお仕事の一線を退かれてから何を生きがいの核に据えていらっしゃるのか。いずれにしてもみなさん立派に三頭立ての馬車を動かされているなあ」などということを考えさせられた講演でした。

考えさせられたといえば、同期生のT田さんから「講演で触れるように」と会場でも言われメールもいただきました。(石油会社→大学の先生という経歴の持ち主)

1.本人の努力不足。親、学校、社会などの教育環境の劣化などにより、若者の能力劣化が著しい。その結果フリーターしかなれない若者が多い。従って能力や待遇の向上が期待できない仕事で大事な20歳代を無為に過ごすことになる。

2.年金の支給開始年齢が繰下げで、元気なので、生活費のために低賃金で働く高齢者が多い。

3.企業にとっては新入社員教育が必要な若者より経験豊かなベテランを低賃金で雇うことにメリットを感じる。

4.若者に次世代を担える仕事に就かせるには教育環境の改善による能力向上が基本であるが、若者に求人需要がもっと発生するように年金の支給開始年齢を60歳以下にして高齢者が働かなくて良くする施策が必要。

5.そうしないと日本のものつくりは優位性を保って継続できなくなる。 応援歌斉唱

1番の前半は「脳を育てる」という観点も必要で確かに私の分野と重なりますね。しかし問題の根っこは深く、絡み合ってると思いますよ。

4番の後半については、T田さんには思いもよらないかもしれませんが「定年で仕事がなくなることを(こわくて)想像すらできない」と公言する男性が多くいらっしゃるのです。まず先にその人たちの教育が必要でしょう。

そうしないと若者の働く場所が確保され人と国が潤っても、一方で認知症の高齢者が続出では国の財政は持ちませんから。

T田さんはこういう人↓ですから、仕事をしなくてもよくなる日を心待ちにされたでしょう。

物忘れをする、人の名前が直ぐ出ないなど不安面もありますが、貴女の講演で私の生活はボケ防止にはまずまずと安心しました。

具体的には次のライフスタイル。

1.一日1時間半の散歩。(標準体重で尿酸値抑制薬と耳鳴り少し)

2.趣味の軽音楽持続(北九州での学生時代は世界中の軽音楽オーケストラを招請してコンサートを企画。思い出のプログラムとレコード、CDが一杯)

3.おせっかいで人の世話のため色々な人と出会う。

4.人生の目標がある(「CO2-EOR」でパイロットプラントを中東に建設したい)

同窓会はこういう方のオンパレードだったようです。

講演の趣旨を即座に取り入れて挨拶なさったM雪支部長、来賓挨拶なさった皆さんも、乾杯の発声をなさった先輩もみんな、ユーモアにあふれた(ということは前頭葉機能あふれた)それは魅力的なご挨拶でした。

幹事長F吉さんの、報告をしない家で確認するようにという型破りな会計報告も見事でした。

財団法人ダイヤ高齢社会研究財団の機関紙。

手回し発電機づくりを出前授業する「かながわ子ども教室」での先輩のスナップです。(真ん中)

子どもたちの表情も素晴らしいですが、三先生方の笑顔も素敵。

脳が活性化されていることが手に取るように分かります。

この時間のための準備時間や教室終了時の満足感に浸る時間までも含めて、三頭立ての馬車の御者である前頭葉は、活発に機能しています。

T先輩は、司会も担当され、合唱の時も皆さんをリードなさっていました。やっぱりね(笑)

もう一人同期のS薗さん。ちょっと難しい病気をされたそうです。

「その後生かされているって思うようになりました。感謝ですね!」

私はこういう一言からも、人間が人間らしく生きる神髄を感じます。

T田さん・T内先輩・S薗さんをご紹介しました。

お一人ずつお話を伺うとお一人ずつのかくしゃくヒントが隠されているのではないかと思われるほど、いきいきとした、楽しげな生活を送っていらっしゃる方ばかりのようでした。

60歳を超えた方々が多かったのは、講演テーマの影響も多少はあったかもわかりません。それ以上に人生の一区切りがついた方々のご出席だったのではないかと思うのです。その時に自分の生きてきた道を否定せず、そして新しい生きがいを見つけることができている方々が同窓会に出席されるのではないでしょうか?

ここにもかくしゃくヒントが隠されているようです。