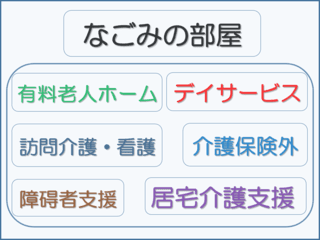

「なごみの部屋」の実践についてはこのブログでも何度も報告してきました。

(カテゴリー「米沢市『なごみの部屋』の実践」にまとめてあります)

「なごみの部屋」の我妻さんとは、遠いのでなかなか会うことが叶わず、時々電話でお話をするのです。今日はその記録ですが、本来茶飲み話のようなものですから、少々の誤解や間違いがある可能性は十分にありますから、ご容赦ください。

「ちょっと話を聞いてもらっていいですか?」

「ちょっと話を聞いてもらっていいですか?」「もちろん!どうぞ」

「Y市の介護予防事業の認定に漏れたんです。

たしかに、たくさんの事業所が名乗りを上げていたことはわかるんですけど。『なごみの部屋』の実践を承知してくれているはずなんですが。そこが残念というか、なぜ?というか…なんです」

我妻さんの複雑な思いが、これだけのやりとりで私にはよく身に染みてきますが、ちょっと解説を。

初発記事は2005年11月。もう一度読んでみて我妻さんの思いがぶれていないことを確認でき、そしてその信念に驚きました。18年も前に我妻さんは、私にこう言われたんです。

「本当に正常な高齢者に対する『ボケ予防』をやりたい。それは本人の希望だろうし、国の財政を考えてもどうしても必要なこと」

そういう思いをもって、エイジングライフ研究所の二段階方式を導入されました。エイジングライフ研究所は「ボケ予防」は収入に結びつかないので市町村のやることだと思っていました。経営的に見れば、人件費を始め持ち出しに決まっています。

けれども、我妻さんには信念があるのです。この話のすぐ後からできることを着々を積み上げてこられた途中報告が2008年の次の記事です。

「なごみの部屋」予防活動で事業拡大

印象的な言葉を取り出してみます。

「介護保険発足時に、老健から退所を迫られた方々のためのデイサービスつきアパートを始めました。ディサービスの希望が多くデイを増やし、訪問看護の要望にも応え、要介護の方のお世話をしていくうちに、エイジングライフ研究所二段階方式に出会い、認知症は生き方の問題だということが納得できました。認知症のかたがたには相応の生活歴があるものです。

2005年から「かくしゃくの会」の活動が始まり今に至っています。

そして今年から機能訓練事業所も開設しました。

今思うことは、正常な方々を如何に落とさずに人生を全うしていただけるかということです。イメージ的にはディつきのケアハウスです。

その結果、介護保険外で実践している事業分野は以下の通り。

かくしゃくの会:正常者に対する脳と体の健康教室

なごみーる:障害者自立支援法に基づく就労継続支援B型事業所兼自立訓練事業所(洋菓子店)

フィットネスルーム:中高年向けのフィットネスケア

いよいよ本題です。

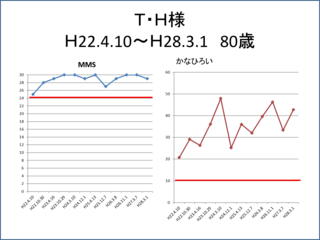

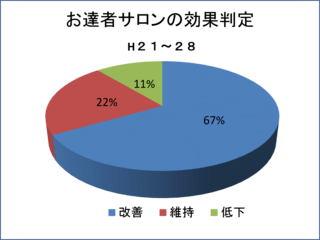

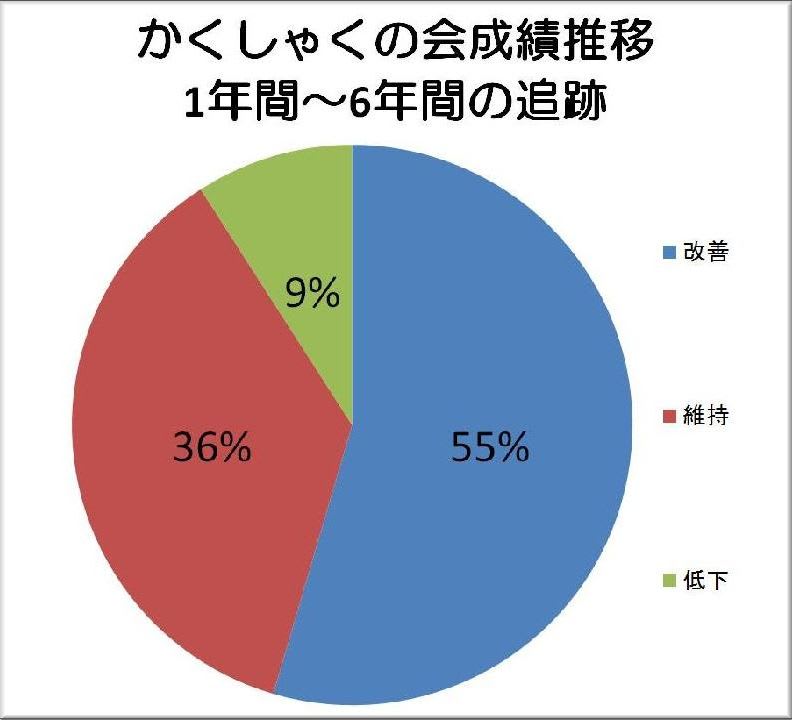

2005年から始まって2008年に継続していた「かくしゃくの会」は、なんとそれから15年後の現在も「スマイルの会」と名前こそ変わったものの継続中!

現状の介護保険制度下では、要支援の人はデイに行けるし、それ以上に重症度が重くなると種々のサービスが受けられるけれども、自立の人はどこにも行けないということをご存じですか?

「なごみの部屋」には「ボランティアでもいいから通えるところを作ってほしい」という脳機能が正常な高齢者の切実な声が途切れることなく届くそうです。つまり介護保険対象外のその人たちは、元気ですが楽しみのない単調な生活を送るしかない現状を「これではボケてしまう。これでは良くない」と思っているのです。経験もしたことがない趣味のサークルに参加するのは、ちょっとハードルが高いのですね。(以下の写真はニューヨークランプミュージアム)

「介護保険は自立支援を目指していると聞いたけど…」と思った人もいるかも知れませんが、厚生労働省の考え方は「自立支援介護とは、介護を必要としている高齢者がその方らしく生活できるように、介護サービス事業所が支援を行うこと」 なのです。

「介護保険は自立支援を目指していると聞いたけど…」と思った人もいるかも知れませんが、厚生労働省の考え方は「自立支援介護とは、介護を必要としている高齢者がその方らしく生活できるように、介護サービス事業所が支援を行うこと」 なのです。アミロイドベータやタウ蛋白や脳の萎縮に、認知症の原因を求めていたら、認知症予防はなく「飲んだら治る薬ってあるのだろうか」と疑問に思いながらも頼るしかない。

一方で「ボランティアでもいいから出かける場所が欲しい」と願う元気な(正確に言えば、脳機能が正常な)高齢者が感じている、生活者の実感はどこから来るのでしょうか?

世の中の人たちは「ああいうタイプの人ってボケやすい。ボケない人はこういうタイプ」と口にします。具体的には「第二の人生に入って、何とはいえないけど生きがいを持ってイキイキ生きている人はボケない。趣味も生きがいも交遊もなく運動もしないような人はボケる」と言い換えられます。

補足すると、エイジングライフ研究所は認知症の大部分を占めるアルツハイマー型認知症についてこう説明します。「脳機能にも正常老化はあること。使わなければその老化が早まった結果(廃用性機能低下)発症してくる。当然徐々に進行していく特徴がある。つまり認知症は脳の使い方に問題がある生活習慣病である」。

補足すると、エイジングライフ研究所は認知症の大部分を占めるアルツハイマー型認知症についてこう説明します。「脳機能にも正常老化はあること。使わなければその老化が早まった結果(廃用性機能低下)発症してくる。当然徐々に進行していく特徴がある。つまり認知症は脳の使い方に問題がある生活習慣病である」。それならば、より若い脳機能が正常であるときから、脳の老化が加速しないような生活を心がけるべきでしょう。若ければ若いほど「認知症予防」は効果的です。年齢が若くなくても、脳機能をよく使う生活、このブログで繰り返し話している前頭葉機能の出番がある生活を続けることが「認知症予防」。

「ボランティアでもいいから出かける場所が欲しい」このように訴えることができる高齢者は、認知症予防の本質をついているということなのですね。

我妻さんは18年も前から「脳が元気な方を元気なままに。元気な方に対する働きかけの方が、実践できる内容も豊かなら、効果も大きい」と実践を続けて、この信念は間違いなく確信になっていると思います。

今回外れた理由をいくつか解説してくれました。

・介護予防の中には運動が入らないといけない。

・認知症の講話が必要。

・カリキュラムの料理・お菓子・パン作りは問題。ゲームの方が望ましい。

この選で認められると、月1度6か月で11万円支給がある。つまり1回教室を開くと約17,000円の支給。

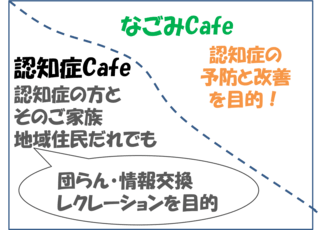

この選で認められると、月1度6か月で11万円支給がある。つまり1回教室を開くと約17,000円の支給。この金額的なことよりも「なごみの部屋」がずっとやってきた認知症予防の真髄(認知症になってしまってから改善を図るよりも、正常者への働きかけこそが有効。スマイルの会や独自の認知症カフェの取り組みから明らか)を理解してもらえないという思いが、悔しい、悲しい、残念、なぜ?などの思いを引き起こしたのだと思います。

「『スマイルの会』は補助がなくてもやると決めたんです。格別文句はありません。『かくしゃくの会』だって始まりは持ち出しだったのだし。コロナのせいでここ2~3年通常通りにはやれていなかったのですが、細々でもやってきた延長です。すご〜くうまくやって、ほんとに大切な良いモデル!って言われたい気持ちもあるんですけど(笑)」

「『スマイルの会』は補助がなくてもやると決めたんです。格別文句はありません。『かくしゃくの会』だって始まりは持ち出しだったのだし。コロナのせいでここ2~3年通常通りにはやれていなかったのですが、細々でもやってきた延長です。すご〜くうまくやって、ほんとに大切な良いモデル!って言われたい気持ちもあるんですけど(笑)」「実は先週一回目をやりました。なごみ庵(洋菓子店ナゴミールの後に、和菓子店なごみ庵も開店営業中)から菓子職人さんに来てもらって上生菓子を作ったんですよ。白あんと黒あんと用意して、色粉は赤・黄・青でその色だけでなく、紫・橙・緑を作ったりするところから歓声が上がって皆さんとっても楽しまれました。ありきたりのゲームじゃあない、こんなことを喜ぶ人たちに、こんな場所を提供したいという思いは的中でした。単なる茶巾絞りかと思ったのですが、さすが職人さん。写真を見てください!

当日参加費として1000円いただきましたが、上生菓子6個お土産。職人さんが用意してくれた味噌饅頭でお茶をして。『すごく良かった!次回が楽しみ』と口々に言われていました。脳の元気がなくなっている人たちでは、こういうことはできません。あくまでもその人のできることを楽しんでもらうことしかできないのですから」

当日参加費として1000円いただきましたが、上生菓子6個お土産。職人さんが用意してくれた味噌饅頭でお茶をして。『すごく良かった!次回が楽しみ』と口々に言われていました。脳の元気がなくなっている人たちでは、こういうことはできません。あくまでもその人のできることを楽しんでもらうことしかできないのですから」聞きなれない人には、たとえ重度の認知症でもできるだけ同じような働きかけはしてあげるべきではないのか!という思いがわくのではないでしょうか?

2005年11月の我妻さんの言葉です。

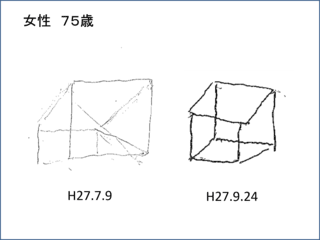

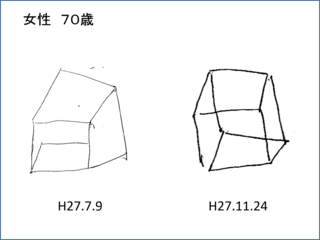

「設立当時のいろいろな事情から『楽しく安全に過ごしてもらう』ことをテーマにしてメニューなし、いやがることはしない、楽しいことだけにしていくディサービスがありました。数年たつうちに低下傾向がはっきりしてきたこともエイジングライフ研究所二段階方式導入のきっかけのひとつだったんですが、脳機能テストを通して客観的に見ることができ、今では、『予防や改善』を目的にメニューを組んでスタッフが積極的に引っ張るディサービスを全箇所でやっています」

あくまでも、客観的な脳機能をまず理解して、それに応じたメニューを作らなければ絵に描いた餅。レベルに合わせてあげることこそ、その人を大切にしてあげることになるのです。

お話を聞きながらこんなことを思っていました。

「この企画を実現するために、講師にかかる費用(今回は自社内の人材だから可能だった)、スタッフの費用、会場使用料、周知のための費用…一体いくら持ち出さないといけないのでしょうか。

国がこういう取り組みを認知症予防と位置付けて予算配分してくれたら、その対費用効果は計り知れないものになります。

介護保険でいえば介護度5の人に支払われる支給限度額は1ヶ月約36万2千円(個人負担はその1〜2割。特に高額所得者は3割)。その他の費用も当然あるので結局1年間でいえば、給付金と個人負担金と合わせると一人が必要とする金額は500万円から600万円と言われています。その合計が2021年で13兆円。文字通り天文学的数字。0をつけるとるとこうなります。

13,000,000,000,000円です…

いま重度の人だって、その人らしく普通に生活していた時があります。その時に脳の健康維持のための施策があって、誰でもそこに行って楽しい時間を過ごすことが生活の一部になるような、そういう社会が必要です。

いま重度の人だって、その人らしく普通に生活していた時があります。その時に脳の健康維持のための施策があって、誰でもそこに行って楽しい時間を過ごすことが生活の一部になるような、そういう社会が必要です。そのためにかかる費用はいくらでしょうか?

我妻さんが孤軍奮闘するためには、普通の事業所なら無視できないようなお金が必要ですが、国レベルで考えてください。

一人の人が介護度1にならなければ、介護支給限度額は約17万円/月ですから、年間でいえば約200万円が自由に使えます。たったお一人、要介護1になることを1年先送りにしただけで捻出できる200万円。

一人の人が介護度1にならなければ、介護支給限度額は約17万円/月ですから、年間でいえば約200万円が自由に使えます。たったお一人、要介護1になることを1年先送りにしただけで捻出できる200万円。200万円のうちの個人負担額を除いても、今回の給付額1.7万円なら約100ヶ所に支給できます。我妻さんのスマイルの会のような教室を運営するのにどのくらいかかるのでしょうね?10倍かかっても10ヶ所の教室で、正常者への予防の働きかけは可能ということになります。

脳が元気な人たちが集まれば、参加者が役割分担できるからお世話役はほとんどいりません。指導者も先生の一番弟子のような立場の方にお安く指導して貰えば良いと思います。その方の生きがいになって、国全体の介護負担を少なくする活動ですから。

会場は公民館や小学校の空き教室など。

そうそう、受益者負担で材料費は徴収すれば良いと思います。

すぐにも実現できそうとワクワクしてきます。

「認知症予防は正常者から」です。

卵が先か鶏が先か考えるよりもはるかに簡単な事実でしょう。

でも、世の中の権威ある人たちは、認知症が脳の生活習慣病という認識がありません…そのギャップをどう埋めるかが大問題として横たわっています。

スマイルの会の様子をご紹介します。私も参加したくなりました。