相貌失認にも、さまざまなパタンがあるようです。人の顔の認識についてもう少しお話しましょう。

文藝春秋4月号に、麻生太郎とさいとう・たかを(漫画家)の対談が掲載されていました。

さいとう:ー略ー目で、頭でスケッチブックを見て、デッサンする。今でもすれ違ったクルマの番号、わかりますもん。カメラで撮っているみたいに。人の顔でも、すれ違っただけで似顔絵を描けるー略ー

麻生:それはすぐに代議士になれる。顔さえ覚えて挨拶できりゃ、最高に政治家向きです。後は名前だけ。

さいとう:それが名前がぜんぜんダメなんですよ。覚えられない。この間もひどい目に遭いましてね。あるパーティーへいったら、若い作家が挨拶に来てくれた。

「珍しいなあ、若い人が近づいてきてくれるなんて」と思いながら挨拶して喋っていたら、その彼がそのうち笑い出したんです。

「先生、僕のこと覚えていないでしょう」というから、

「顔はしっかり覚えているんだけども、どこで会ったか」と聞くと

「私、さいとうプロでお世話になっていたんです」

さいとうさんは、「人の顔を見分ける」「人の顔を覚える」ことがとても得意な人なのですね。

アフリカのお面 atアフリカンアートギャラリー

atアフリカンアートギャラリー

私などは、映画を見ているときに、前のシーンで出ていた脇役が大きく場面が変わって再登場したときなんかに「あれっ?この人誰だったかしら」と思うことがあります。

そのようなときにはメガネなどの特徴的なことや大柄小柄とかの体つきで理解したり、続けてみているうちに流れの中で納得したりします。

洋画の場合は、人の区別がもっとわかりにくいことはよく経験します。

「誰だっけ?」と思っていると、そのシーンの中で「ジェームス」と呼ばれたりして「ああ、あの人」とわかることもあります。

スマップが登場したとき、香取君は年齢が若く少年ぽかったのですぐに区別が付いたのですが、他の3人がなかなかわかりませんでした。

今となっては、4人4様でなぜかしらと思うほどですが。

どう考えても、当時は名前のほうを早く覚えたと思います。

沖縄の4人組SPEEDのときも同じ。新垣仁絵チャンだけはタイプが違ってすぐに区別が付きましたが、後は時間がかかったものです。

EXILE はまだダメ。みんな違う顔ということはわかりますが、写真を持ってこられて「これはEXILEのメンバーですか?」と聞かれたら全然答えられないと思います。

私の親しい知人にも「人の顔を見分ける」「人の顔を覚える」ことが得意な人がいます。

「一度会った顔は、多分わかると思います」

「例えば、スーパーのレジで隣り合った人と、何日か後に駅のホームですれ違ってもすぐにわかります」

この能力を生かす職業は、ホテルのフロントマンか、レストランのフロアマネージャーかと笑い話をしたことがあるくらいです。

電話で聞いてみました。

「人の名前はどうですか?覚える方?」

笑いながら即答。

「それがほんとに苦手なんです。顔は覚えるんですけど」

「やっぱり。さいとうたかおさんと同じなのね」

人の顔を区別したり覚えたりするときに、普通は顔貌は右脳主体で、名前は左脳主体で機能するものでしょうが、右脳があまりにも主役を演じると、左脳はあまり利かなくなるということなのでしょう。

3月23日に荒川沖駅で起きた八人殺傷事件がありましたね。

あの事件前に殺人を犯し、「捕まえてごらん」と110番までしていたのですから、駅には刑事さんが配備されていたそうです。

ところが、犯人を取り押さえることができずに、凶行を許してしまったわけです。

あるニュースショーで、その事件のフォローがされていました。

「顔を見分ける」訓練を受けた刑事さんならば、見分けることができたのではないかということが言われていました。

そして実際に、ある人の10年前の写真を見せておいてから、荒川沖駅の雑踏の中からその人を見つけられるかどうかの実験が行われました。

結果にびっくりしました。

ためらうことなく「あの人を」と言って連れてこられた人が、確かに写真の人でした!

10年経ってる上に 、変装というほどではなかったのですが、帽子をかぶっていてむき出しの顔ではなかったのに。

人の顔を見分ける能力も訓練で 伸ばすことができるんですね。でも、向き不向きはあると思います。例えば私は人の10倍の努力をしてはじめて人並みの能力を獲得できるタイプでしょう。

訓練の時期なども影響する可能性もあります。

前回話した相貌失認の例は「人の顔を見分けるのが苦手」というレベルではありません。

どんなに訓練しても、お母さんの顔もわからないのです。

「苦手」と「できない」は違います。

「(度忘れして)言葉が出てこない」とよく中年の人たちが言いますが、それと失語症者が「言葉が出てこない」というのは、違うのです。

脳機能に欠けたところがあるというのは、その能力が「苦手レベル」であったとしても、脳機能が普通の人たちにとって理解しがたいものです。

体のマヒですら、理屈ではわかっても実感的には信じられないというのが正直なところでしょう。

脳卒中や事故にあわれた人たちの話や行動の中から、逆に私たちは脳のすばらしい能力を教えてもらうことができます。

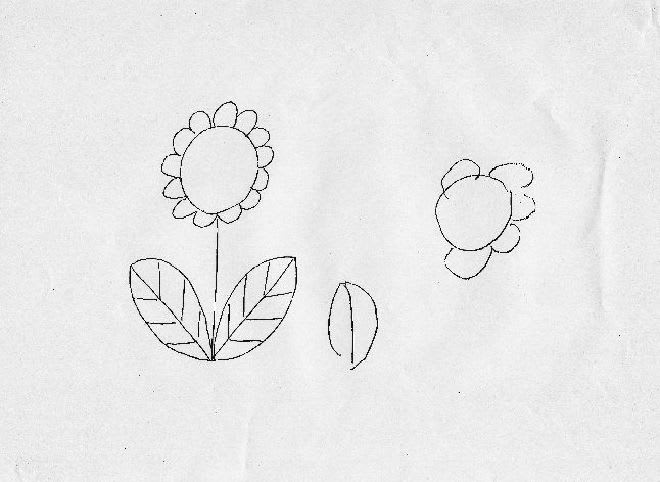

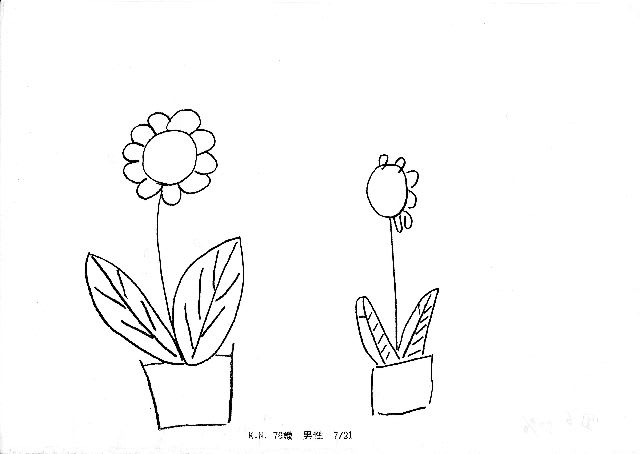

質問。前回のブログの一番下には花の写真が2枚並べてありました。

質問。前回のブログの一番下には花の写真が2枚並べてありました。

左の花は、左の花の仲間でしょうか?

それとも右の花の仲間?

右脳主体に花の形をキチンと記憶した人は、すぐに答えられます。

左脳主体に記憶した人は、この花が「トキワマンサク」という名前であることを知らないと、決められません。

あなたは、花を見るとき、右脳派?左脳派?

人の顔のときは、どうも右脳が引っ込み思案になる私ですが、花のときは、ちゃんと右脳が働いてくれるようです。