夕方に散歩をしていて、思いついて寄ってみることにしました。いがいが根からの右の景色に息をのみました。今、日没。

何というタイミング。目を戻すとこれもまた絵のような光景が。

静岡県に住んでいますから、ちょっと車で動くと富士山に出会うことができます。車で移動した先で歩くということも変化があって楽しいものですよ。

遠くの富士山に傘雲発見。

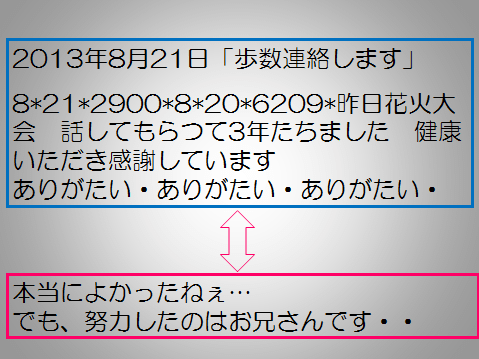

散歩をテーマに考えるときにいつも思い出される方がいます。

ところが、退院後の生活がその方の脳に別の問題を起こしてしまいました。病院では「家に帰るまでには少しでもよくなろう」とあんなに頑張ったのに、退院後はその目標がなくなった…マヒが残っている以上思い通りに外出はできません。はたから見るとそうでもないのですが、本人はしゃべりにくさが残っていると訴えます。「だから人の中には出られない…」

「意欲がなくなって寝てばかりいる」気になりながらも「脳卒中になったんですもの仕方ないかも」と思い直します。

そう思いながらも、かといって、日常生活にはさして問題はないし、それどころかたまには、「その通り!」というような発言もあります。

1.軽いマヒとしゃべりにくさは、今回の病気の後遺症で受け入れるしかありませんが、入院中にリハビリをがんばったように使い続けていないと、運動機能だけでなく脳機能も低下してしまうことになります。

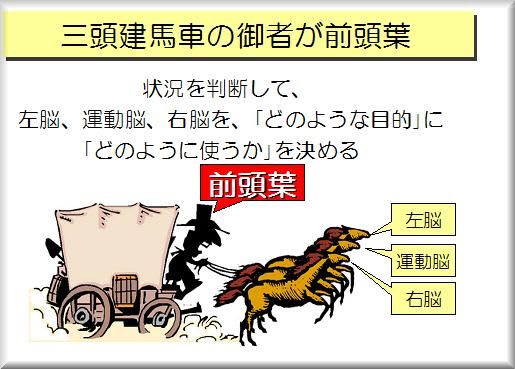

退院後の、目標や楽しみがなく変化のない生活で、前頭葉が元気をなくしてしまった状態です。

音楽の右脳は、ダメージは受けていないのですから音がずれるようなことはありませんし、歌う喜びを充分に感じることができます。

たまたま、夏の前だったのでこのような試みが無理なく実行できたのです。

そしてだんだん日が短くなるころに、家族がまず気づいたことは表情がよくなったことだといいます。

表情とともに、居眠りが減り、反応が機敏になってきました。同じことを繰り返ししゃべったり尋ねたりする(私はオルゴールシンドロームと名付けています)傾向にもブレーキがかかり、家族は改善を確信したといわれました。

「脳卒中後に認知症を起こすのは、半年後」これは正解です。臨床の先生だからこそいうことができる、正しい観察だと思われます。

脳卒中後に支障が生じるのは、ダメージを受けた脳の場所が担っている機能で、これは後遺症というべきものです。

認知症の定義に「いったん完成した脳機能が、全般的に能力低下を起こし、社会生活や日常生活に支障を起こす」という表現があります。脳卒中の後遺症はそのほとんどは片側の脳機能低下で説明されるので「全般的に」ということに抵触してしまうのです。

脳血管性認知症といわれているケースの場合、その大部分が、実は退院後の生活が「趣味も生きがいなく、交遊も楽しまず、運動もしない」ナイナイ尽くしの生活になってしまい、脳をイキイキと使わないための廃用性の機能低下をきたしたものであるということです。

これは、私たちが言うアルツハイマー型認知症の発病の経過に他なりません。その人が喜びや意欲を感じられるようなイキイキとした生活を取り戻すことによって、後遺症があってもその人らしい人生を全うできるということに早く気づいていただきたいと思います。

脳卒中の後遺症を抱えながらも、個展を開く人、ボランティアに励む人を見てください。例外なく充実した毎日を過ごしています!

認知症に関して理論的に詳しく知りたい方は、以下のブログもお読みください。