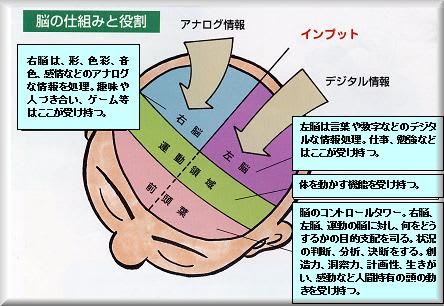

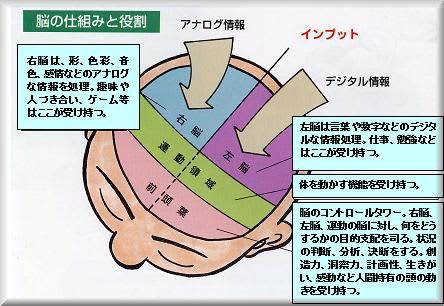

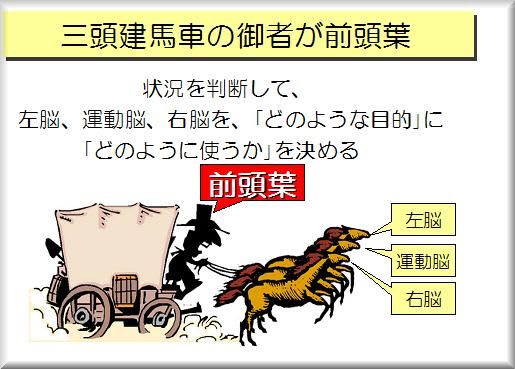

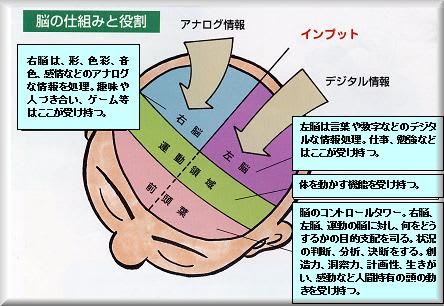

私たちの三頭建の馬車の仕組みは 仕事勉強の左脳、身体を動かす運動脳、そして趣味や遊びの右脳の三種類の仕事に特化された馬たちと、それを上手に操る御者役の前頭葉から成り立っています。

いつの時でも、三頭の馬が働いて馬車が動いている時には前頭葉は全体を見守っています。

それ以前に、動き始める時もまず前頭葉が状況を判断して一鞭をふるうところから始まるのです。

このことはとても大切なことですから、よく覚えておいてください。

「馬車が動き始める時と動いている時には、御者は必ず働いている」

「何かをやろうと思う時と、やり始める時と、やっている時には前頭葉は必ず動いている」と言い換えられます。

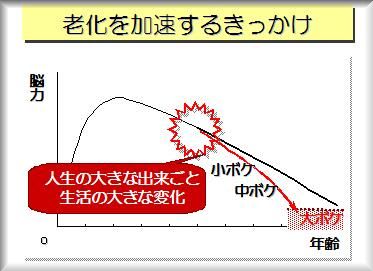

脳の老化が加速されるのは、前頭葉が出番をなくして、何もしなくなるところから始まります。まず置かれている状況を判断しなくなる。意欲がなくなる。周りに関心が持てなくなる。

前頭葉がその状態になると、馬車を動かす三頭の馬たちはいくら元気であってもその力を発揮できない状態(小ボケ)が続き、次第に三頭の馬自体も力を落としていきます(中ボケ)。

最終段階が御者も馬も倒れてしまった状態(大ボケ)と考えるとわかりやすいかと思います。

エイジングライフ研究所は、脳の老化が早まった場合には「脳のリハビリ」ということで、脳の元気を取り戻す指導をします。その柱は二つあります。

①一日一時間の散歩を。

②右脳を使って楽しむ時間を。

散歩

「ボケ予防のために歩いています」という方は多いですが、理由として

「歩いたら、歩く刺激が脳に行くでしょ?」と思っていることがほとんどのようです。もちろん外に出て歩けば、自然に触れ、景色や花を楽しみ、風や日差しを感じたりして五感を通じてその刺激が脳に入ることは間違いありません。

でもこれは本末転倒の考えです。

「歩く」時には、脳の運動領域が身体に対して命令を出し続けなくては歩けないのです。脳卒中で脳の運動領域に損傷を受けた人は歩けません。

一時間歩いていると脳の運動領域は一時間働いています。もちろん前頭葉もです!自覚がなくても歩くことは、間違いなく広範囲の運動領域が働くことですから、皆さんが考えるよりも脳を使うという効果があります。

「歩く」時には、運動領域の多くの部分が活性化されます。でも足腰に痛みのある方は、椅子に座って上半身だけの運動でもいいのです。

効果的なのは「体を動かすことで、脳を動かすことになる。そうすればボケない」という自覚です。自覚を持てば持つほど御者はその行程を大切に思って、意識的に状況の変化をキャッチしようとするとは思いませんか?

誰かに言われた結果であっても、体を動かしている時には脳が働いているのです。でも、自分で、というのは御者である前頭葉が目的をはっきり持って、「こんな時だからこそ、体のためだけではなくて、脳を動かしてボケないようにしよう」と考えると、自分の体調や周りの様子にも気を配りながら運動を始め、そして続けることになりますね。その時前頭葉が目覚めています。

そこまで考えられないのが現状でしょう。だれかが音頭をとって、避難所の高齢の方たちの運動を促す時間が実現できたらいいのです。そうしておくと、習慣化することにもつながりますし、自宅に帰られても、あるいは仮設住宅に移られても、ボケ予防としての運動の大切さを訴えやすくなります。

右脳

その1で説明したように、右脳でよく遊び、左脳でよく学ぶのです。

仕事や勉強は「やらねばならない」もので、趣味や遊びは「楽しくてもっとやりたい」ものですね。

形、色、音楽など右脳を使う場面からは、もっとやりたいというレベルの意欲がわいてきます。

元気をなくしている脳にとっては、右脳刺激の方が適切な理由です。

避難所のテレビ報道で、中学生の合唱に涙する方々を見ました。こういう時だからこそ、より強く胸に訴えてくるのでしょう・・・

そういうことはできても、上表にあげたような一般的な右脳刺激は皆さんのお気持ちを思うととても無理だとわかっています。

でも、どんな厳しい状況の時だって右脳は使えます。それは感情を行き来させるという状況を作ることです。

人とのコミュニケーションを図る時、私たちはまず「言葉を使って」と思います。

でも言葉だけでは人とのコミュニケーションは成立しません。

自販機の「ありがとうございました」はコミュニケーションでしょうか?

言葉の内容以上に、相手の表情、身振り、声の調子、高低、強弱・・・

そのような情報をもとに私たちはより深く相手の心情を知ることができますし、自分の気持ちも伝えることができます。

言葉以外のすべての情報は、右脳と前頭葉の連係プレイの下でやり取りされます。この時間は、脳の機能としては高次元で、とても脳はイキイキと活動しています。

言葉を発することなく、手を握り合っても、抱き合ってもわかりあえるのが私たちです。テレビ報道で、涙で言葉にならない方を見ながら私たちも涙を流しました。ともすればあふれそうになる涙をこらえながら言葉少なに語る人にも、涙しました。言葉の奥に隠されたその方の心情を私たちは感じることができます。

悲しい時間ですが、私たちの馬車はそんな時しっかりと進んでいるのですよ。

一人でポツンと過ごすことのできない避難所だからこそ、悲しみを訴え、気持ちを労りあい、共に涙を流していいと思います。

そして次の段階が来た時には、皆で声を掛け合い、必ず前を見て自分の馬車を自分らしく動かそうと思っていただきたいと思います。

今後、高齢者が住むことになる仮設住宅や施設も用意されていくことでしょうが、人は体があって生きていればいいというものではありません。その人らしく生き抜いていっていただくためには、その人の覚悟が要ります。

本当に前を向くことが難しい状況だと承知の上で、ボケないためになお前を見て生きていっていただきたいと切に願います。

亡くなられた方々のご冥福を祈りながら、残された方々に笑顔が浮かぶ日が来ることを信じて、今回のブログは書かせていただきました。