2018/05/28 記

--------------

昼に合わせて生業関係の&&さんが茅ケ崎に現れ、会食。東京から辻堂に転居したのでご挨拶という話。私にしてみれば、その仕事熱心な方が、近くにきてしまって、徹底的にさぼっていたのに、相談が増えるのではと戦々恐々としていたのだが、今年で定年とか。よかった。もともと別荘があって、本拠を移すというゆとりある話。そういえば食事のマナーが違う。介護に慣らされてきた私の早食いとは全然ちがう。そんなつなぎ話をしてきた。枯渇話のタネだったのですが…。

----------

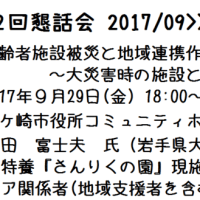

熊本県菊池市の高齢者施設「孔子の里」副施設長の松永美根子氏の講演「熊本地震における認知症の人の支援」が素晴らしかった。今までの講演者の中で、一番臨場感があり、対応の経験が生にそして要点を浮き上がらせて語ってもらえたのだ。現場叩き上げの方だと分かった。熊本から招待するとなると、交通費や宿泊補助費等の実費がかかる。借金しても来てもらおうと、資金繰りを始めている。

内容は熊本地震の概括と、高齢者の状況。避難所・福祉避難所の状況と対策。行政の使い方と共働の実務。現場の課題の中で主要な問題となった課題は。(健康管理・食事と排せつ関連の課題)・地域高齢者関連施設の役割という広大な話題をエピソードでフォーカスして、語り切った。いわゆる慣れた方の語りだ。

欠点は地域連携、地元支援者との育成共働の視点が見えない、いわゆる施設専門職が、自分の健康管理を押さえた上で、高齢者の避難生活を丸抱えする論になっていることだ。発災時、外部支援者が入るが、避難者が仮設住宅に移住するころから支援の潮が引き始め、数年後には支援が地元支援者に移行するが、外部支援者と比較して支援レベルに落差が生じる。この地元支援者の連携ネットワークの実力をいかに貯めておくかという課題に気付いていないこと。施設職員の有効な活動提言になっていることだ。

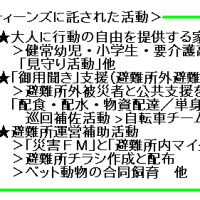

このことは、ティーンズたちのケア専門職の周辺参加をデザインしていこうとする私たちの活動と、異質の出会いが出来ないかと思案している。

夜間傾聴:ひとり

(校正2回目済み)

p.s. 母はリハにでかけ、帰りには私も帰宅しており、無事に済んだ一日。

--------------

昼に合わせて生業関係の&&さんが茅ケ崎に現れ、会食。東京から辻堂に転居したのでご挨拶という話。私にしてみれば、その仕事熱心な方が、近くにきてしまって、徹底的にさぼっていたのに、相談が増えるのではと戦々恐々としていたのだが、今年で定年とか。よかった。もともと別荘があって、本拠を移すというゆとりある話。そういえば食事のマナーが違う。介護に慣らされてきた私の早食いとは全然ちがう。そんなつなぎ話をしてきた。枯渇話のタネだったのですが…。

----------

熊本県菊池市の高齢者施設「孔子の里」副施設長の松永美根子氏の講演「熊本地震における認知症の人の支援」が素晴らしかった。今までの講演者の中で、一番臨場感があり、対応の経験が生にそして要点を浮き上がらせて語ってもらえたのだ。現場叩き上げの方だと分かった。熊本から招待するとなると、交通費や宿泊補助費等の実費がかかる。借金しても来てもらおうと、資金繰りを始めている。

内容は熊本地震の概括と、高齢者の状況。避難所・福祉避難所の状況と対策。行政の使い方と共働の実務。現場の課題の中で主要な問題となった課題は。(健康管理・食事と排せつ関連の課題)・地域高齢者関連施設の役割という広大な話題をエピソードでフォーカスして、語り切った。いわゆる慣れた方の語りだ。

欠点は地域連携、地元支援者との育成共働の視点が見えない、いわゆる施設専門職が、自分の健康管理を押さえた上で、高齢者の避難生活を丸抱えする論になっていることだ。発災時、外部支援者が入るが、避難者が仮設住宅に移住するころから支援の潮が引き始め、数年後には支援が地元支援者に移行するが、外部支援者と比較して支援レベルに落差が生じる。この地元支援者の連携ネットワークの実力をいかに貯めておくかという課題に気付いていないこと。施設職員の有効な活動提言になっていることだ。

このことは、ティーンズたちのケア専門職の周辺参加をデザインしていこうとする私たちの活動と、異質の出会いが出来ないかと思案している。

夜間傾聴:ひとり

(校正2回目済み)

p.s. 母はリハにでかけ、帰りには私も帰宅しており、無事に済んだ一日。