私は仕事柄、危ない現場、仕事、業種などの関係者に指導をすることもある。

以前には、大手タクシー会社の依頼で「思い込み運転の危険」と題して講演したことがある。よく私のことを先生は「危ない現場」で仕事なんかしたことがないのでしょうと、質問されることがある。私は堂々と、ガラス工場でアルバイトを1年近く体験しも、自分自身も足に股を打撲したことがある。

私が最初に、ガラス工場で働きたいと工場長に申し出たら、まず、回答はあなたのような人が働ける場所ではない、無理だと言われ、それにアルバイトでは時給が1千円なのだから、それでも良いのかと言われたのです。

私は、工場関係者の反対を押し切り、訳があり、働きたいと申し出たのです。

そのわけとは、自ら危険な現場で体験し、理解することで゛「危険回避能力」を養う術を身につけられるし、何より、論文を書き上げたいと申し出たら、逆にガラス工場の関係者から、当社の「安全対策の見直し、対策のためのプログラム」などを作成して欲しいと依頼されました。

午前中はガラス工場で工員さんと働き、午後からはディスクに座り、午前中に感じた危険箇所や人の行動、ティーションに至るまでチェックし、そのガラス工場の安全対策を見直したのである。

私がその工場で勤めた1年前には、関連の工場でガラスを乗せている荷台からガラスごと台車の下敷きになり、若い工員が死亡した事故、私も勤務中に荷台のガラスが倒れ、巨大なガラス板が太ももを直撃し、打撲した。

一歩間違えば、転倒し、床に後頭部を強打したらひとたまりもない。

いくらヘルメットを被っても防ぎようがないのである。

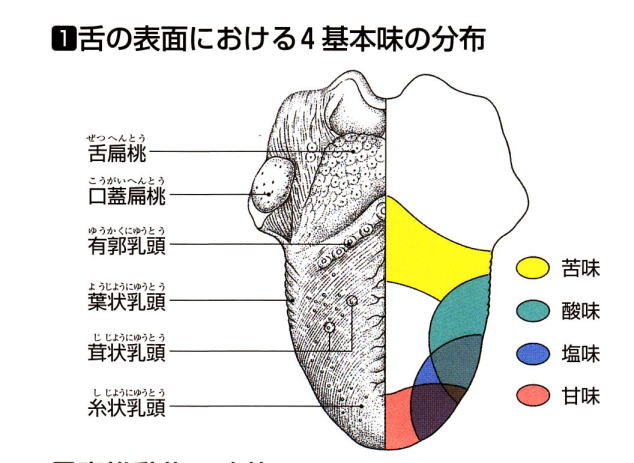

これら,作業工程の誤り、異変などをいち早く感知し、感じる能力を養うこと、何時もと違った「音、臭い、触った感じなど、五感を総動員して、異変をキャッチ」することの鍛錬をすることを勧めた。

安全マニアルを見直し、新たに、異変や異常に敏感に反応、感じるように心がけるという項目を増やし、その後は、そのガラス工場でも事故件数は減ったということの報告を受けました。

現代人の五感が危ないと、私はマスコミ等でも指摘し、提唱しているように感覚、反応、危険を感じ取る能力など低下し、欠如しております。

今年に入り、都心の遊園地でもコーストーから落下し、男性が死亡した事故もしかり、安全に対する危機管理、意識が低くなってきていると私は指摘し、関係者にも指導しております。

何年も事故がないから「大丈夫だろう」と過信する傾向があります。そこで、「もしかしたら事故が起こるのではないか?」「本当に大丈夫か?」疑ってみることで、安全対策の意識も危険回避能力も高まるのです。

今回の落下事故もアルバイトの教育の問題だと指摘している人は多いが、草ではないのです。つまり、危険回避に対する意識、安全対策に関する取り組みなど、これらは人件費も経費も時間もかかるので,合理化しようとするのです。

つまり、細かなところまで指示も、点検も出来ないという盲点が今回の事故に繋がったのです。

危険や安全に対する「意識レベル」が高ければ、防げたと思われるのです。

今回の遊園地での落下死亡事故こそ、「人的事故」だと思われる。

社員の意識の徹底、マニアルに拘らず、意識と感覚を研ぎ澄まし、視覚確認だけでなく、安全を確認出来るシステムの導入など、例えば、今回の遊園地でのコースーにも、バーを装着しなければ、発進できないとか、確認ランプで安全を確認するなど、これら人の視覚(目)、目視では忙しいときや混雑している時には、非常に危険なことなのです。

ですから、これらを期に、安全対策、危機管理、危険回避能力を会社も社員も学ぶことが重要です。

特に、危険な作業、業種、人の命を扱う人たちなどに応用が出来ます。これら事故の多くは「ヒューマンエラー」によることが多いのです。

魔が差した。まさか起こるとは思わなかった。今まで起きていなかったから、大丈夫だと思ったなど、決まってこれらの理由付けをします。

ですから、危険や安全に対して、神経質になり、自己の五感を敏感に働かし、大丈夫か、もしかしたら「危ないのではないか」と意識を高めることで、点検も備えも出来るのです。

今後、私はこれら人の五感で危険を感じ、安全対策を意識するということを提唱し、多くの方々に指導もして参ります。

五感プロデュース研究所、研究員、荒木行彦

以前には、大手タクシー会社の依頼で「思い込み運転の危険」と題して講演したことがある。よく私のことを先生は「危ない現場」で仕事なんかしたことがないのでしょうと、質問されることがある。私は堂々と、ガラス工場でアルバイトを1年近く体験しも、自分自身も足に股を打撲したことがある。

私が最初に、ガラス工場で働きたいと工場長に申し出たら、まず、回答はあなたのような人が働ける場所ではない、無理だと言われ、それにアルバイトでは時給が1千円なのだから、それでも良いのかと言われたのです。

私は、工場関係者の反対を押し切り、訳があり、働きたいと申し出たのです。

そのわけとは、自ら危険な現場で体験し、理解することで゛「危険回避能力」を養う術を身につけられるし、何より、論文を書き上げたいと申し出たら、逆にガラス工場の関係者から、当社の「安全対策の見直し、対策のためのプログラム」などを作成して欲しいと依頼されました。

午前中はガラス工場で工員さんと働き、午後からはディスクに座り、午前中に感じた危険箇所や人の行動、ティーションに至るまでチェックし、そのガラス工場の安全対策を見直したのである。

私がその工場で勤めた1年前には、関連の工場でガラスを乗せている荷台からガラスごと台車の下敷きになり、若い工員が死亡した事故、私も勤務中に荷台のガラスが倒れ、巨大なガラス板が太ももを直撃し、打撲した。

一歩間違えば、転倒し、床に後頭部を強打したらひとたまりもない。

いくらヘルメットを被っても防ぎようがないのである。

これら,作業工程の誤り、異変などをいち早く感知し、感じる能力を養うこと、何時もと違った「音、臭い、触った感じなど、五感を総動員して、異変をキャッチ」することの鍛錬をすることを勧めた。

安全マニアルを見直し、新たに、異変や異常に敏感に反応、感じるように心がけるという項目を増やし、その後は、そのガラス工場でも事故件数は減ったということの報告を受けました。

現代人の五感が危ないと、私はマスコミ等でも指摘し、提唱しているように感覚、反応、危険を感じ取る能力など低下し、欠如しております。

今年に入り、都心の遊園地でもコーストーから落下し、男性が死亡した事故もしかり、安全に対する危機管理、意識が低くなってきていると私は指摘し、関係者にも指導しております。

何年も事故がないから「大丈夫だろう」と過信する傾向があります。そこで、「もしかしたら事故が起こるのではないか?」「本当に大丈夫か?」疑ってみることで、安全対策の意識も危険回避能力も高まるのです。

今回の落下事故もアルバイトの教育の問題だと指摘している人は多いが、草ではないのです。つまり、危険回避に対する意識、安全対策に関する取り組みなど、これらは人件費も経費も時間もかかるので,合理化しようとするのです。

つまり、細かなところまで指示も、点検も出来ないという盲点が今回の事故に繋がったのです。

危険や安全に対する「意識レベル」が高ければ、防げたと思われるのです。

今回の遊園地での落下死亡事故こそ、「人的事故」だと思われる。

社員の意識の徹底、マニアルに拘らず、意識と感覚を研ぎ澄まし、視覚確認だけでなく、安全を確認出来るシステムの導入など、例えば、今回の遊園地でのコースーにも、バーを装着しなければ、発進できないとか、確認ランプで安全を確認するなど、これら人の視覚(目)、目視では忙しいときや混雑している時には、非常に危険なことなのです。

ですから、これらを期に、安全対策、危機管理、危険回避能力を会社も社員も学ぶことが重要です。

特に、危険な作業、業種、人の命を扱う人たちなどに応用が出来ます。これら事故の多くは「ヒューマンエラー」によることが多いのです。

魔が差した。まさか起こるとは思わなかった。今まで起きていなかったから、大丈夫だと思ったなど、決まってこれらの理由付けをします。

ですから、危険や安全に対して、神経質になり、自己の五感を敏感に働かし、大丈夫か、もしかしたら「危ないのではないか」と意識を高めることで、点検も備えも出来るのです。

今後、私はこれら人の五感で危険を感じ、安全対策を意識するということを提唱し、多くの方々に指導もして参ります。

五感プロデュース研究所、研究員、荒木行彦