野球と言えば、日本野球よりもメジャーリーグの野球が今や人気で、視聴している人は多いと思います。

日本人選手の活躍が世界からも注目されているからでもあります。

その中でも大谷翔平選手の活躍は、野球をあまり知らない人までも、大谷選手の事は知っている人は多いと思います。

まず、野球グランドからの数値で説明します。

投手板からホームベースまでの距離(18.44m)、塁間(27.431m)、外野フェンスまでの距離(76.199m)以上。

大谷選手のバットスイングスピードは平均は75.4マイル(約121.3km/h)と18位、ホームラン打球速度(184km)角度23度、飛距離121mを記録しています。

大谷選手のホームランに関しては、他のメジャーリングプレヤーより「弾丸ライナー」と呼ばれる速さで、それも低い角度でホームランが打てる選手は、日本人野球選手では大谷選手ぐらいです。

また、メジャーリーグ選手のホームラン時の平均打球速度は、トップクラスの選手では160〜180km/hを超えることがあります。特に大谷翔平選手は、2023年の試合では191km/hを記録し、注目を集めました。

此処から本題に入りますが、野球選手は0.1秒の闘いです。

野球選手がヒットやホームランを打つときの感覚は(0.1秒)の違いで三振かヒット、ホームランになります。

0.1秒の誤差とは、投手板からホームベースまでの距離は(18.44m)です。そして、ピッチャーが150kmのスピードボールを投じた時のキャッチャーミットに収まる。到達時間は(0.44秒)、160kmkスピードボールなら(0.38秒)と1秒掛かりません。つまり、瞬き出来ない世界なのです。

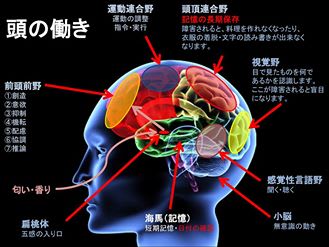

では、バッターはこの早い速度と短い時間にボールを打つのでしょうか?それは、脳の処理能力(時間)に関係しています。

バッターがピッチャーが投じた瞬間に「視覚」で見て、0.1秒で脳の運動野に情報を送り、運動野では、バットを振れと指示を出すのに0.1秒、そして、バットを振る動作に入るまでの時間差で、三振、ヒット、ホームラン、選球眼などに繋がります。

つまり、バットを振る動作の時間を0.1秒タイミングを合わせる。つまり、150kmのスピードボールを打つのに「0.5秒」以上時間が掛かるとほぼ、三振です。それが0.4秒ならファールチップやヒットになります。大谷選手のようにバットスイングの速さだけではなく、動体視力に優れた選手です。ですから僅か「0.3秒」ほどでバットを振りますからホームランが打てるのです。身体が大きいから、力があるだけではホームランは打てないという事です。

以前に私がテレビ番組に出演し「火事場の馬鹿力」を科学するという特番の監修と解説説明者として、野球選手の動体視力の内容を火事場の馬鹿力として代用して説明したことがあります。

人の脳は、幾ら頑張っても、必死に力を出そうとしても「80%」の力しか発揮できません。常に100%の力、能力を発揮し続けていると。身体、骨が壊れてしまうから脳がコントロールするようにセーブします。勿論、精神的なことも同様です。

では、プロスポーツ選手のようにパワーや運動能力を発揮しないと活躍出来場合は、100%の力、能力を発揮するために「練習やトレーニング」に励むのです。これらは昔からのやり方ですが、近年はこれに「脳科学を導入」する「ブレイントレーニング」と私は名付けて、プロの選手や団体等に指導したこともあります。

特に、スピード系のスポーツでは「動体視力」が成績として残せます。野球で言えば「打率」です。

例えば、砲丸投げ、やり投げなどで「大声」を出して投じるのは「潜在的能力(パワー)」つまり、残された20%の力を発揮するための術なのです。大声を出すことで100%に近いパワーが出せるのです。このことを「シャフトの法則」と呼ばれています。

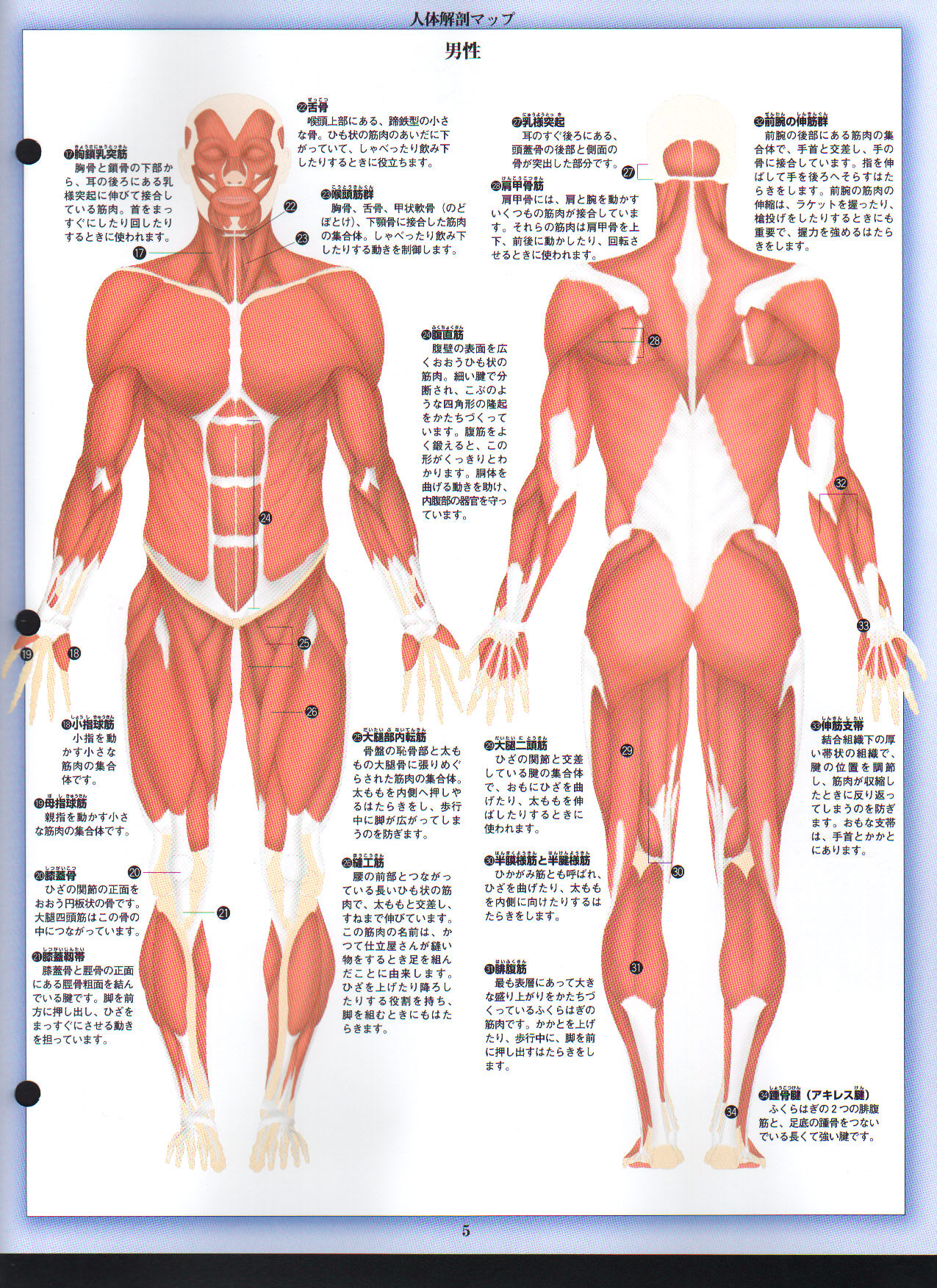

他に、私が指導しているのは、歯の咬み合わせが悪いと、力は100%発揮できません。それは、一瞬の力を発揮する時には「人は踏ん張ります」。その力は平均200kgも及びます。日々、鍛えている人たちなら300kg近い力が歯茎に掛かります。ですから、長年行っているプロの選手たちの多くが歯がぼろぼろ状態になる人が多いのです。

以前に、あるテレビ番組で160kmのボールを現役のプロ野球選手と元プロ野球選手、素人(野球経験無い人)で三本勝負するという内容です。

そこで、私が素人にプロ野球選手を任す方法を極秘に指導して、実際に三本とも素人(スタッフ)がヒットを打ちました。最後の一本はぎりぎりでしたがホームランを打ち、本人だけではなく、プロ野球選手が落胆だけではなく、私に指導を煽りたいと訪ねて来ました。

私が指導したのは、動体視力を上げるために、DVDの映像を最大速倍の速さで見て貰い、30分ほど速さに慣れて貰い、ボールがはっきり見えるから、バットを振ればヒットになるから信じてと言葉をスタッフにかけました。そしたら一球目からヒットし、プロと元プロ野球選手は三振でした。プロは流石に二球目はファールと、三球目で三塁ゴロでした。

元野球選手は三三振でした。

スタッフに三球目にマウスピースを用意して貰っていましたから、これを噛んで打つ時に声を出して思って切り振ってと告げたら、何とホームランを打ちました。

これが「人の力を100%」出せれば、野球経験が無くてもホームランが打てることを証明しました。スタッフは勿論、プロ野球選手も「信じがたい」あり得ないと驚きを隠せませんでした。

後にプロ野球選手の球団から極秘に「指導依頼」がありました。

こうして、プロのスポーツにも「脳科学の応用」が必要ということを私から提唱致します。

センスプロデュース研究所、葛西行彦