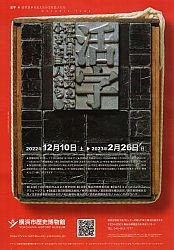

横浜市歴史博物館で開催中の「活字」展。副題は「近代日本を支えた小さな巨人たち」だが、そこに目をつけるのは、矮小化しすぎな気もする。

印刷という行為は、基本的に「知の拡大」なのだ。一人の叡智を万人に伝えるために、言語化し、印刷物にして多くの人が読めるようにする。もちろん識字率が高くないといけないので学校に行き、さらに教科書を読んだりもする。源氏物語は手書きの写本で読まれたが、多くの人が読んだわけではない。貴族の間だけだった。

展示物をよく見ていると、西洋では活字の最大の効用は「聖書」だったようだ。そのため、聖書を差別化するためには、活字の差は重要だったのだろう。内容は変わらないわけだ。印刷機の発明も大きい。

中国では木版から木製の活字に発達していったようだ。なにしろ漢字は文字が多い。複雑な漢字も多かった。

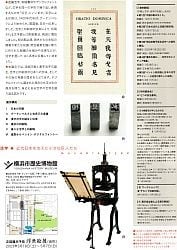

そして日本。最初の頃に造られたのは英語と日本語の対応辞書。『和英語林集成』。編集者は、あのヘボン博士。これは上海で印刷されている。日本で作られたのは「新約聖書約翰」。これもヘボン博士とブラウン氏の共著。少し調べていると、この二人、横浜神奈川宿にある成仏寺に同居していたことがある。

そして活版印刷が日本で大きな産業となった頃、何種類もの活字体が登場した。その中で残ったのが「築地体後期5号」というもの。活字界の伝説であるが、なぜか唐突に昭和13年に解散し、66年間の幕を下ろした。

このあたりは弊ブログ2017年8月2日号「築地滅ぶも生き残った築地ブランド」にも書いたことだが、実は1919年に横浜で開業した横濱博文館が1968年(昭和43年)頃に築地体の活字母型の一部を手に入れ、「築地活字」の名で横浜市南区吉野町で営業を続けているそうだ。

印刷という行為は、基本的に「知の拡大」なのだ。一人の叡智を万人に伝えるために、言語化し、印刷物にして多くの人が読めるようにする。もちろん識字率が高くないといけないので学校に行き、さらに教科書を読んだりもする。源氏物語は手書きの写本で読まれたが、多くの人が読んだわけではない。貴族の間だけだった。

展示物をよく見ていると、西洋では活字の最大の効用は「聖書」だったようだ。そのため、聖書を差別化するためには、活字の差は重要だったのだろう。内容は変わらないわけだ。印刷機の発明も大きい。

中国では木版から木製の活字に発達していったようだ。なにしろ漢字は文字が多い。複雑な漢字も多かった。

そして日本。最初の頃に造られたのは英語と日本語の対応辞書。『和英語林集成』。編集者は、あのヘボン博士。これは上海で印刷されている。日本で作られたのは「新約聖書約翰」。これもヘボン博士とブラウン氏の共著。少し調べていると、この二人、横浜神奈川宿にある成仏寺に同居していたことがある。

そして活版印刷が日本で大きな産業となった頃、何種類もの活字体が登場した。その中で残ったのが「築地体後期5号」というもの。活字界の伝説であるが、なぜか唐突に昭和13年に解散し、66年間の幕を下ろした。

このあたりは弊ブログ2017年8月2日号「築地滅ぶも生き残った築地ブランド」にも書いたことだが、実は1919年に横浜で開業した横濱博文館が1968年(昭和43年)頃に築地体の活字母型の一部を手に入れ、「築地活字」の名で横浜市南区吉野町で営業を続けているそうだ。