今や紙媒体の「詰将棋パラダイス」をはるかに上回る読者を持つと推定される「スマホ版詰将棋パラダイス」だが、大量の問題がある。難易度の上下は激しく、瞬間で解ける問題から試行錯誤的あるいは虱潰し式に1時間以上必要な問題もある。スマホ上は1ページ7題で、6月27日現在で、1554ページ+1題なので10879題のはずだが、連番は11361になっている。この483題の差は出題後、同一作があった場合や不完全作であることが指摘された場合に「没問」になるケースがあるのでその差であろうと推定される。

もともと全部解くというようなことは考えなかったのだが、ちょっとした時間の隙間などに攻めているうちに相当数になっていたので、ある時から全部攻略をはじめていた。といっても第一問から始めたわけではなく、ある時は300ページ目から前に行ったり900ページ目から後ろに戻ったり、レベル順(レベル1から30まで)に解いてみたりということで虫食い状態になっていたのだが、ついに今週に完遂。と思って、全ページ検査したら1問抜けていたが。(どうしても解けなかった3問は柿木さんに聞いてみたのだが)

ところが、自分の記録を検索すると、6月27日段階では、10879題中9369題解答ということになっている。1510題の食い違いがある。少し前からこの差に気付いていて、調べてもよくわからない。おそらく途中でスマホの機種変更したことと関係あるのではないかと想像しているが、問題はすべてクリアになっても気持ちはクリアにならないわけだ。

ところで、こうなると問題があって、毎晩、寝る前に脳が疲れきるまで、解いていたのだが、次なるナイトキャップを見つけなければならない。それと、作者側に回る方法を研究しようかな。

さて、6月16日出題作の解答。

途中で飛車と香の持駒になるが、飛車を捨てて香車を残す。4二が生飛車だと手順前後が発生する。

動く将棋盤は、こちら。

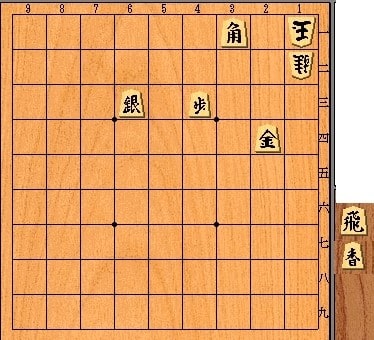

今週の出題。

ヒントは、詰将棋2回分(延長戦あり)。最後にパスミス禁止。

わかったと思われた方はコメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。

もともと全部解くというようなことは考えなかったのだが、ちょっとした時間の隙間などに攻めているうちに相当数になっていたので、ある時から全部攻略をはじめていた。といっても第一問から始めたわけではなく、ある時は300ページ目から前に行ったり900ページ目から後ろに戻ったり、レベル順(レベル1から30まで)に解いてみたりということで虫食い状態になっていたのだが、ついに今週に完遂。と思って、全ページ検査したら1問抜けていたが。(どうしても解けなかった3問は柿木さんに聞いてみたのだが)

ところが、自分の記録を検索すると、6月27日段階では、10879題中9369題解答ということになっている。1510題の食い違いがある。少し前からこの差に気付いていて、調べてもよくわからない。おそらく途中でスマホの機種変更したことと関係あるのではないかと想像しているが、問題はすべてクリアになっても気持ちはクリアにならないわけだ。

ところで、こうなると問題があって、毎晩、寝る前に脳が疲れきるまで、解いていたのだが、次なるナイトキャップを見つけなければならない。それと、作者側に回る方法を研究しようかな。

さて、6月16日出題作の解答。

途中で飛車と香の持駒になるが、飛車を捨てて香車を残す。4二が生飛車だと手順前後が発生する。

動く将棋盤は、こちら。

今週の出題。

ヒントは、詰将棋2回分(延長戦あり)。最後にパスミス禁止。

わかったと思われた方はコメント欄に最終手と総手数とご意見をいただければ正誤判定します。

新潮社の公式書評誌『波』に連載中の小説である。今、連載の第18回である。そろそろ長編単行本のミニマムのページ数になっているので、いつ『完』という文字が打たれてもおかしくないのだが、さまざまな謎めいた仕掛けがばら撒かれていて、どういうことになるのかもわからない。

新潮社の公式書評誌『波』に連載中の小説である。今、連載の第18回である。そろそろ長編単行本のミニマムのページ数になっているので、いつ『完』という文字が打たれてもおかしくないのだが、さまざまな謎めいた仕掛けがばら撒かれていて、どういうことになるのかもわからない。