人気blogランキングへ 今日はまあまあの天気でしたが、予報通り、夕方になるとパラついてきました。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

例え3000kmしか走っていなくても、新車から初めての車検でも、ブレーキフルードは交換したほうが良いと思います。

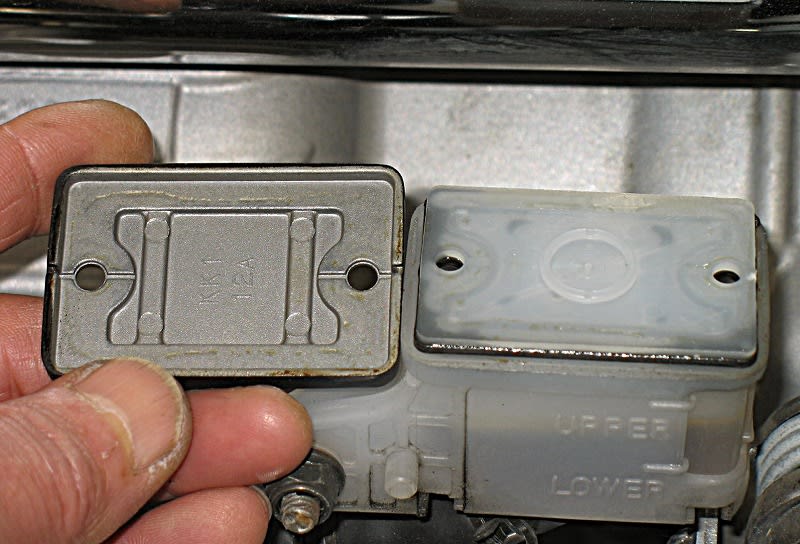

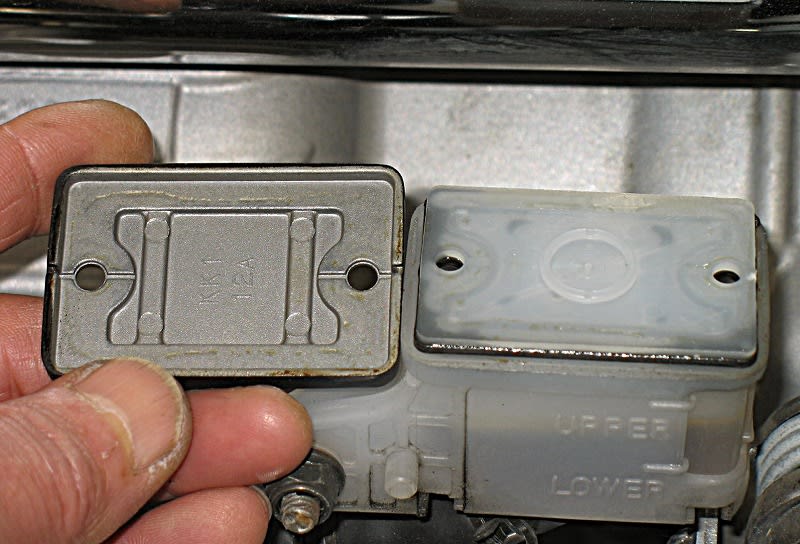

フタを外すと、パッキンの役目をしているゴムのダイアフラムの外側にフルードが付着しています。この画像では分かりにくいですね。

コレはフロントマスターシリンダーですが、矢印の水滴に見えるのはブレーキフルードです。

グリコール系のフルードは分子が小さいのか、それによって浸透力が強いのか、それとも隙間から滲みてくるのか、このように大抵の場合、本来は密閉されているはずなのに、外に出てきます。

これはフルードタンクがシリンダーと一体ですが、別体式の場合に繋ぐホースをビニールチューブなどを使うと、特に湿度が高いときなどではホースが汗をかくようにフルードが滲みて出て来ます。それを考えると薄いダイアフラムのゴムでは通り抜けてくるのかとも考えられます。

マスターシリンダーの向こう側に見える白いエアキャップは、マスターシリンダーを水平の調整すると、ハンドルの向きが右一杯の状態になり、マスターシリンダーの下にはガソリンタンクがあります。皆様ご存知のようにグリコール系のブレーキフルードは塗装を侵してしまいますから、転ばぬ先の杖です。

もしタンクの上などにフルードをこぼしてしまったら、すぐに水で流すか濡れ雑巾で繰り返しふき取るかの処置を講じないと、塗装が溶けてしまいます。

新しいフルードは黄味がかった透明ですが、経年変化で段々と色が濃くなってきます。

タンクの中に浮かんでいる白い物体は。ワタシも見るのが初めてですが、エア抜きなどの際にペダルを勢いよく操作したときの”噴水”を防止するためのものでしょうか。

今回のような作業には、エア圧力のベンチュリー効果を利用した真空引きのできる道具を使い、まずタンク内の古いフルードを抜きます。

次にはタンクに新しいフルードを入れて、空にならないように気をつけながら矢印のブリーダーから抜き取ります。

フルードの付着したフタやダイアフラムは水で洗ってしまいます。

エアブローして乾燥させます。

タンクのダイアフラムと接する淵もきれいにして、ふたをして完了・・・。

ココまで手を掛けても”真空引き”のお陰で10分も掛からず完了ですが、ダイアフラムの外側に付着したフルードをそのままにしておくと、塗装仕上げのフタは(塗装はそれなりに抵抗力があるにしても)剥げて汚らしくなってしまうからです。

250のバイクなどは車検がないため、フルード交換をめったにしたことがない車両があり、それらのフルードタンクは大抵汚らしくなっています。

オイルなのか?フルードなのか?

ブレーキフルードはブレーキオイルと呼んでも通用します。一説には親水性のある液体はフルードで、水と混ざらないオイルはオイルだと。

しかし、ハーレーダビッドソン純正スポーツトランスフルードは、明らかにオイルなのにフルードと表記してあります。まあドウでもいいことですが。

おまけに・・・・。

吸湿性の強いグリコール系のブレーキフルードをブリーダーに残しておくと、錆を誘発させます。特に画像のような上向きであると、”真空引き”を使わない場合では僅かの量ですが残ってしまいます。

ティッシュペーパーなどでコヨリを作って吸い込ませてから、中をスプレーのパーツクリーナーで除去しておくと、そのような心配もありません。

湿度の少ない気候のときに作業したほうが良いのは言うまでもありません。

人気blogランキングへ ブレーキフルードなのかブレーキオイルなのか、気になる方もならない方も、クリックお願いします。