人気blogランキングへ すっかり秋の長雨模様で・・。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

油圧ブレーキはパスカルの原理をそっくり応用しています。

マスターシリンダーの実効ストロークは①の図の黄色矢印のリターンポートをピストンカップが塞いでからになります。

ブレーキレバーを握る事によって、シリンダーの断面積とストロークによる容積のフルードをキャリパーに送り、キャリパーピストンを動かしパッドをデイスクに押し付け摩擦を生じ、ブレーキが作動するのはご存知の通りです。

125×4Rをデュアルキャリパーと3/4ボアのマスターの組み合わせでは、マスターピストンのストロークは約6mmとしておきます。

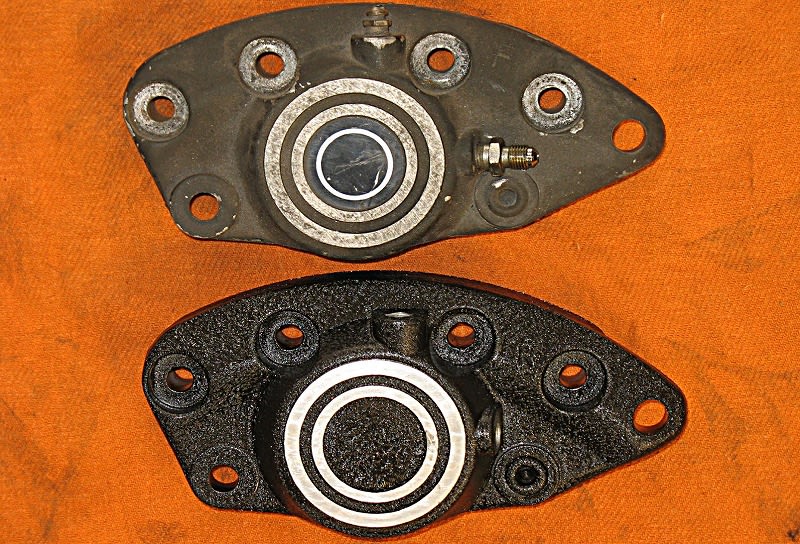

写真の125×4Rキャリパーのピストンボアは約32mmです。

3/4ボアの断面積は約2.83c㎡

32mmボアの断面積は約8.03で、×8(ピストンの数)=64.24c㎡(合計)になります。

面積比は22.69になりますので、計算上ではマスターピストンが6mmストロークすれば、キャリパーピストンは約0.26mm動く事になりますね。(ここではドウでもいい事ですが)

ここで5/8ボアのマスターシリンダーでキャリパーは同じ条件だとすると、

5/8インチは約15.87mmですから断面積は約1.97c㎡で、3/4ボアとの比は約1.43になります。

単純にストロークの変化を計算すれば6mm×1.43で8.58mmとなります。

写真のようにブレーキレバーのレバー比は6.2ですから、計算上では8.58×6.2で約53mm先端でストロークすることになります(他の条件を無視して)。

3/4ボアでの6mmピストンストローク時ではレバーは約40mm(実測)ですから、ココからのマスターボア比での計算値とは若干違いますが、ここはピストンストロークを正確に測定できなかったので誤差ということに・・・。

*ブレーキが効きすぎても・・・。

ボアによるストロークだけの計算を進めてきましたが、ここで注意しなくてはならないのは圧力も変化するということです。ストロークが1.43の倍率で増加すると、同じ握力でブレーキレバーを操作すると圧力も1.43倍増加してブレーキの効きが増します。

ですからシングルからデュアルブレーキにすると容量は単純に2倍になり、マスターシリンダーをそのままで使うと(ストロークが足りたと仮定して)元の3倍近くの効き方になってしまいます。

実はブレーキレバーの力点・支点・作用点の相関位置は良く考えられていて、レバーを握りこむに従いレバー比が僅かながら減少して、ブレーキロックが起こりにくくなっています。レバーがハンドルに近くなるに従い力が入りやすくなるのも、この設定になる理由かもしれません。

*結論

ブレーキレバーのストロークはマスター/キャリパーボア比によって変化いたしますが、それと伴にフィーリングや効き方も変化します。話は飛びますが、ロードレースでは制動力とともに重視されるのはフィーリング(ライダーによっては最重視)で、唐突なロック(即転倒に)は最も嫌われるところです。小さいボアのマスターシリンダーは制動力は得られても、その反面軽いレバー入力でロックしやすいため敬遠されますね。

ハーレーのブレーキに関しては不満も多く聞きますが、重い車重と効きすぎるブレーキの組み合わせはフロントサスペンションに大きな負担を掛ける事になり、時には危険も伴います。乗り心地重視の設定では大きなノーズダイブがサスペンションの底付きまで発展することになり、制動力の向上が楽しいライディングに即結びつくとは限りません。

と厳しいことを書き連ねましたけれど、ワタシは実際に5/8マスターとデュアルキャリパーの組み合わせのバイクに乗ったことがありませんが、上記の事の可能性が高いのでお勧めできません。

人気blogランキングへ 秋晴れが楽しみならクリックお願いします。