古文書は、江戸時代からのメッセージ

江戸時代になり、文字で書かれた記録(古文書)類は、急に多くなりました。

これは、紙の生産の増加、庶民の読み書き能力の高まり、それに何よりも政治の複雑化によるものです。

江戸時代の研究は、これら「古文書との闘い」と言っても、いい過ぎではありません。

しかし、これらの古文書類が現在まで保存されていることはまれで、多くは処分され、失われている場合が一般的です。

新野辺に残る「大歳家文書」「村方文書」

多くのところで古文書は失われていますが、新野辺は事情が違っています。

多くのところで古文書は失われていますが、新野辺は事情が違っています。

古文書の保存状況は、加古川市では一番といってよいでしょう。

多くの古文書が非常にいい状態で保存されています。

気がつかれたと思いますが、『加古川市史(第二巻)』では、加古川市の他の地域よりも新野辺村についての紹介が多くされています。それは新野辺村に古文書が残っているためです。

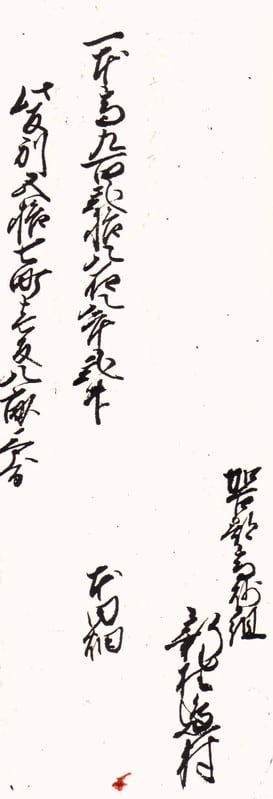

村に残る江戸時代の古文書は、地方文書(じかたもんじょ)とか村方文書(むらかたもんじょ)と呼ばれていますが、新野辺に残る文書はそれだけではありません。

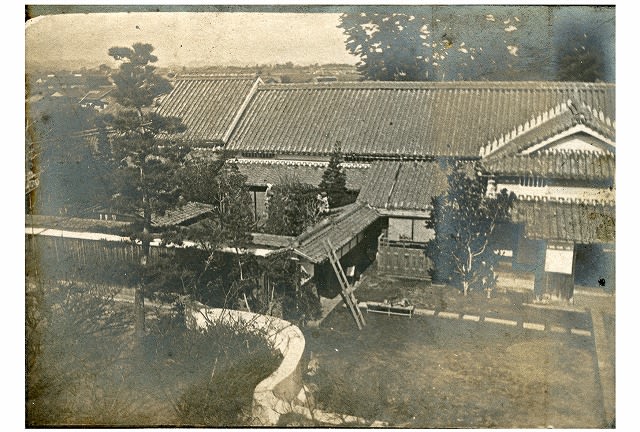

その外に、大庄屋・大歳家に1000点を超える文書(写真)が完全な形で保存されています。

大歳家に残る古文書は「大歳家文書」として歴史学会では広く知られていますが、十分な研究がなされていません。

大歳家文書については、現在、関西学院大学の羽田真也先生により本格的な研究が取り組まれています。

新野辺に残るこれら村方文書、そして「大歳家文書」の研究がさらに進めば、江戸時代の新野辺村のようすを浮き彫りにすることができます。

このことは、別府町新野辺だけでなく加古川市また、日本の江戸時代の集落の一事例として貴重な財産になるはずです。