「新野辺を歩く(45)」で、延宝四年に起きた長砂との水争いを紹介しましたが、同じ様な水争いは、しばしばありました。

寛政九年(1797)にも新野辺村と長砂村の水争いがおきました。

そのようすを、『加古川市史(第二巻)』(p489)に見ておきます。

長砂村と新野辺村の水争い

長砂村のいい分は次のようでした。そして、新野辺村を相手取って姫路藩に訴え出ました。

長砂村のいい分は次のようでした。そして、新野辺村を相手取って姫路藩に訴え出ました。

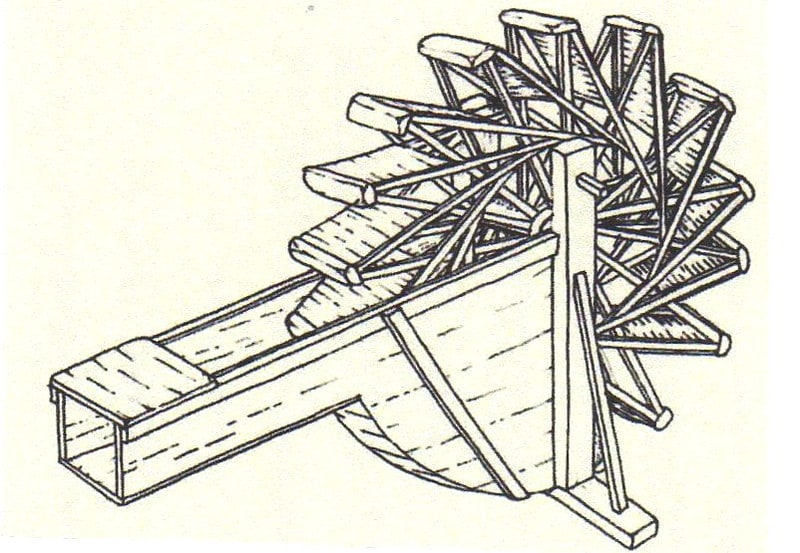

「・・・五ケ井用水の余り水を受けている長砂村の者が、日照りで水が入りにくくなったため、認められている余り水を受けている水筋の取水口から桶・抱え桶・踏車・龍骨車などで、水をかえ取り長砂村の田地に水を入れただけでした。

そこへ、新野辺村から庄屋以下大勢の人足がやって来て悪口をはきながら熊手やとび口・唐鍬などで寵骨車などの道具を破壊し、さらに村の者をなぐる等の争いになりました」と。

この訴えをうけた新野辺村は、次のように答えています。

「・・・長砂村が(認められた)川筋だといっているのは、新野辺村への五ケ井用水の川筋で、安田村から坂井村まで達する川のうちの、長砂村と新野辺村の境を流れる溝の事です。

番水の立て札を立てるために10人が出向いたところ、長砂村の者が水をかえ取っているので中止させたのです。

新野辺村が水をとっている取水口の上手南側の新野辺村壱丁田に堰が二つあり、そこから長砂村の田65枚(87枚とも)、高105石9斗余に余水を流している。

そのため、年々ニヵ所に堰をするときには長砂村から人足2人が出、俵20を出している。長砂村の訴えは心得違いである」と返答しまた。

新野辺村の主張が認められる

この水争いは、新野辺村の主張が全面的に認められ、長砂村に次の条件を確認する一札を入れました。

① 長砂村の105石余の田地への水については、新野辺村の指図に従い、余水をもらうので、水料として米6升を渡す。

② 壱丁田にある両堰をするさいには、長砂村は人足二人、明き俵20表差し出す。

③ 水入れの世話料として米一斗を新野辺村に渡す。

④ 今後は、取水口の用水について新野辺に差しさわりになるようなことはしない。

*図:踏車(『加古川市・第二巻』より)