どーも、ワシです。今回は徳島県那賀郡那賀町木頭名(なかぐん なかちょう きとうみょう)にある那賀川水系大美谷川(おおみだにがわ)の大美谷ダムを目指します。アクセスは国道193号沿いにある「黒滝寺(くろたきじ)6km」の表示版のある三叉路を黒滝寺方面へ入り、大美谷川沿いに登っていくと到着します。

【木頭名は元々は木沢村】

前回の記事で書いたように現在の那賀町の大字に「木頭」と付いている地名は、元々木頭村(きとうそん)に属するものでしたが、この「木頭名」は例外で、元々は木沢村(きさわそん)の大字名です。木沢村は1955年4月1日、坂州村(さかしゅうそん)と沢谷村(さわだにそん)が合併して発足した村ですが、2005年3月1日に鷲敷町(わじきちょう)、相生町(あいおいちょう)、上那賀町(かみなかちょう)、木頭村と合併して那賀町になったため、木沢村は同日に廃止されています。

【木頭名の由来】

では「木頭名」は何に由来するのでしょうか。Wikipediaの「黒滝寺」の記述によると、793年に空海が現在の徳島県阿南市加茂町にある太龍寺(たいりゅうじ)で修行していたところ、那賀川上流の黒滝山で大きな龍が暴れていて人々を苦しめているという話を耳にします。そこで彼は那賀川を遡り、黒滝山のふもとで一夜を明かし、そこで虚空蔵菩薩を刻み小堂を建てます。そうした経緯から空海はこの地を「祈祷名」と命名し、のちに「木頭名」と記述されるようになったそうな。なお、空海はその後黒滝山に登り、大龍を退散させたという。

ま、そんなこんなで到着しました。

右岸、ダム横には「広野発電所のあらまし」という表示板があります。これによると、当該ダムは高さ31.5m、長さ86.0mのアーチ式ダムで、ここから直線距離にして約3.7km離れた同発電所へ送水され発電に用いられるようです。

近くにある水利使用標識。

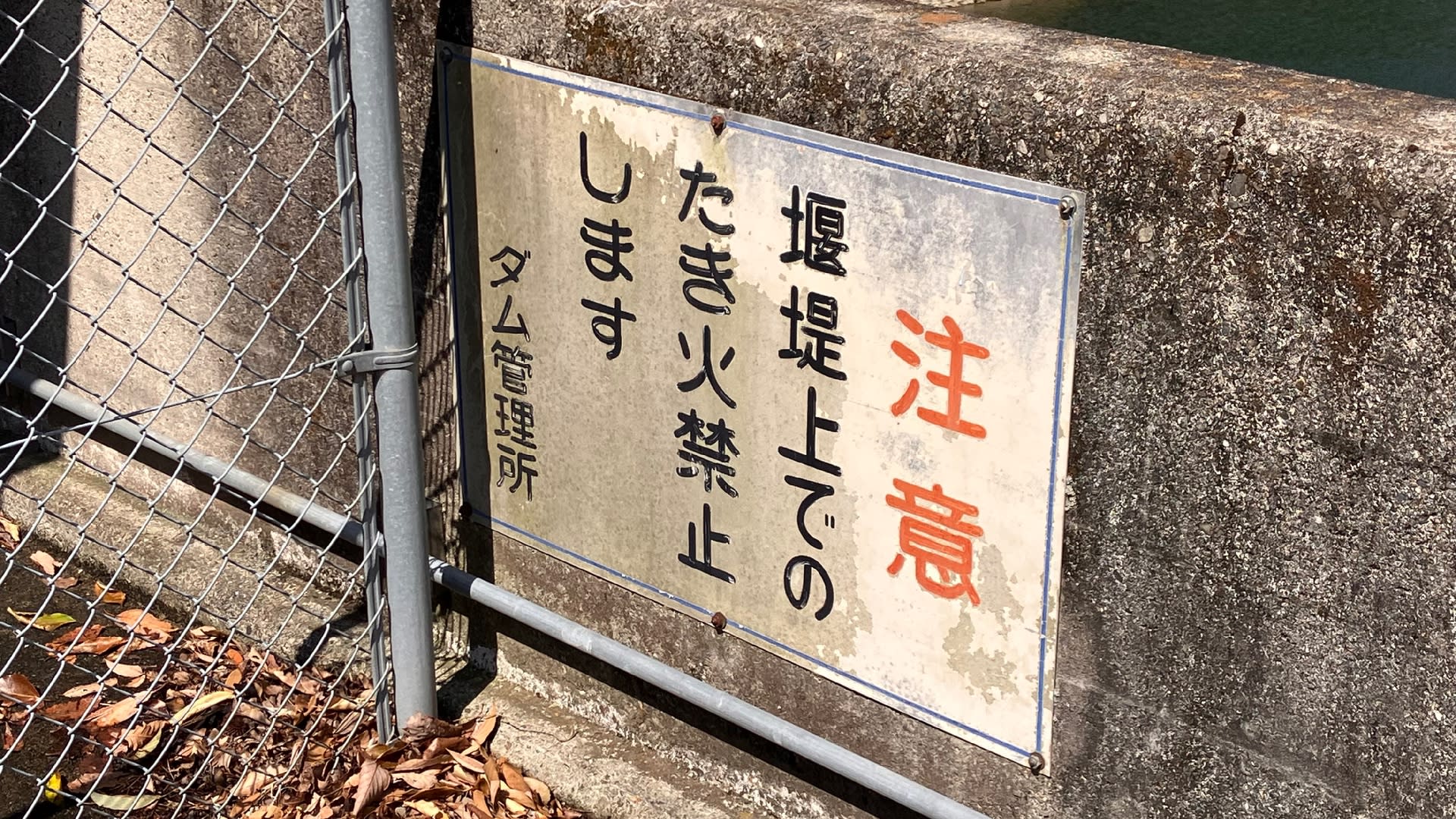

右岸、ダム横から見た様子。なるほど、確かにアーチ式のダムです。しかし、ダム上へは行けません。

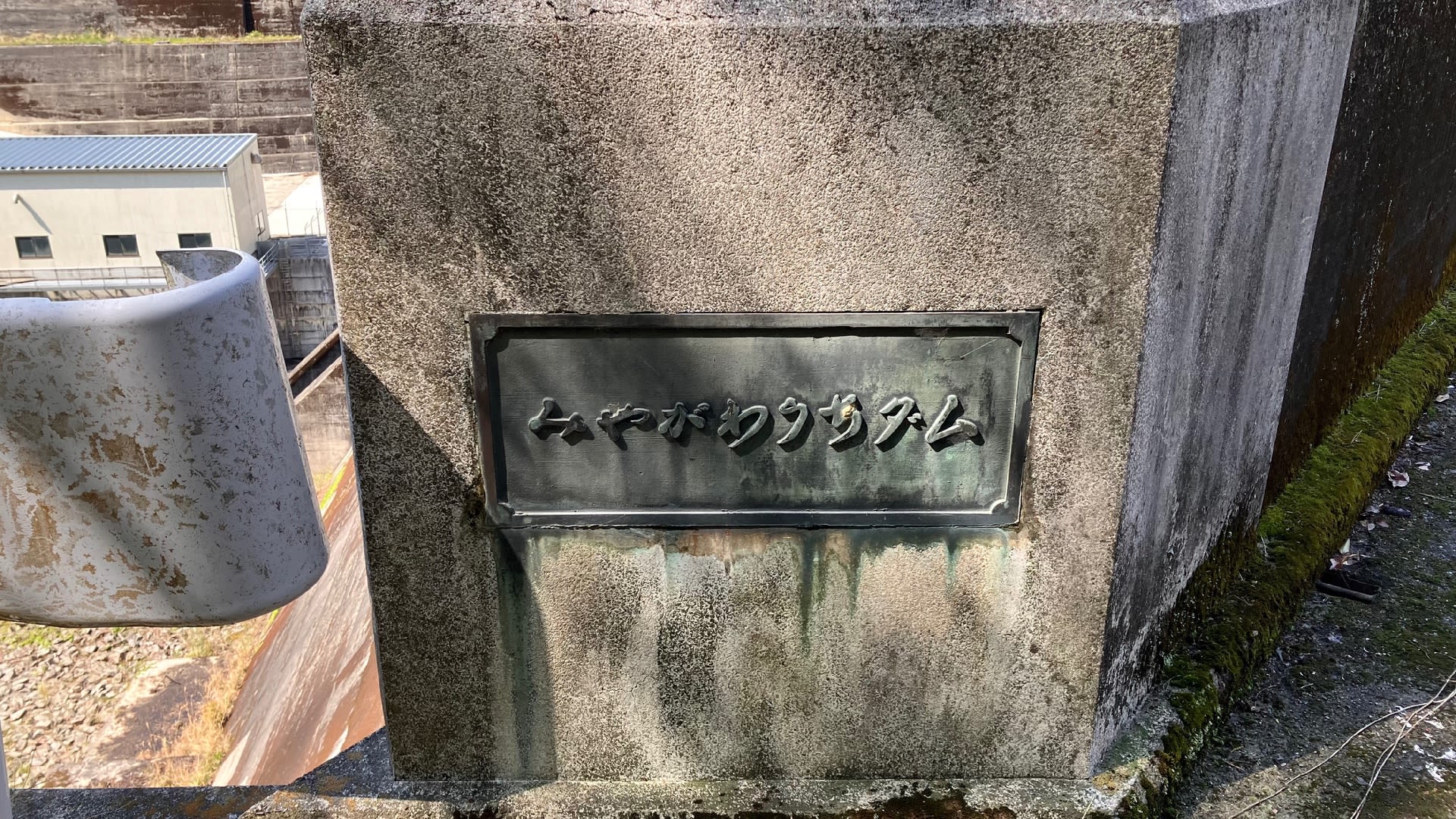

築造当時の名称は「大美谷堰堤」だったのですね。

このアングルだとアーチ式であるのがよくわかります。

右岸の道路沿いには慰霊碑があり、

その裏にはダム築造にあたり亡くなられた10人の名が刻まれています。合掌。

そのすぐ上流にある建物が「四国電力 大美谷ダム管理事務所」。

そこから見たダムの様子。

広野発電所への送水は、この取水口を通って行なわれるのでしょうね。

それにしても、この澄んだ水。実際に見ると感動しますよ!この水は直線距離にして11.5km離れたところにある坂州木頭川(さかしゅうきとうがわ)取水堰堤と直線距離にして5.2km離れた大釜の滝近くの沢谷(さわだに)第二取水設備から取水しているようです。

データによると、当該ダムは1958年に着工され、1960年に竣工したそうな。(参考)

【木頭名は元々は木沢村】

前回の記事で書いたように現在の那賀町の大字に「木頭」と付いている地名は、元々木頭村(きとうそん)に属するものでしたが、この「木頭名」は例外で、元々は木沢村(きさわそん)の大字名です。木沢村は1955年4月1日、坂州村(さかしゅうそん)と沢谷村(さわだにそん)が合併して発足した村ですが、2005年3月1日に鷲敷町(わじきちょう)、相生町(あいおいちょう)、上那賀町(かみなかちょう)、木頭村と合併して那賀町になったため、木沢村は同日に廃止されています。

【木頭名の由来】

では「木頭名」は何に由来するのでしょうか。Wikipediaの「黒滝寺」の記述によると、793年に空海が現在の徳島県阿南市加茂町にある太龍寺(たいりゅうじ)で修行していたところ、那賀川上流の黒滝山で大きな龍が暴れていて人々を苦しめているという話を耳にします。そこで彼は那賀川を遡り、黒滝山のふもとで一夜を明かし、そこで虚空蔵菩薩を刻み小堂を建てます。そうした経緯から空海はこの地を「祈祷名」と命名し、のちに「木頭名」と記述されるようになったそうな。なお、空海はその後黒滝山に登り、大龍を退散させたという。

ま、そんなこんなで到着しました。

右岸、ダム横には「広野発電所のあらまし」という表示板があります。これによると、当該ダムは高さ31.5m、長さ86.0mのアーチ式ダムで、ここから直線距離にして約3.7km離れた同発電所へ送水され発電に用いられるようです。

近くにある水利使用標識。

右岸、ダム横から見た様子。なるほど、確かにアーチ式のダムです。しかし、ダム上へは行けません。

築造当時の名称は「大美谷堰堤」だったのですね。

このアングルだとアーチ式であるのがよくわかります。

右岸の道路沿いには慰霊碑があり、

その裏にはダム築造にあたり亡くなられた10人の名が刻まれています。合掌。

そのすぐ上流にある建物が「四国電力 大美谷ダム管理事務所」。

そこから見たダムの様子。

広野発電所への送水は、この取水口を通って行なわれるのでしょうね。

それにしても、この澄んだ水。実際に見ると感動しますよ!この水は直線距離にして11.5km離れたところにある坂州木頭川(さかしゅうきとうがわ)取水堰堤と直線距離にして5.2km離れた大釜の滝近くの沢谷(さわだに)第二取水設備から取水しているようです。

データによると、当該ダムは1958年に着工され、1960年に竣工したそうな。(参考)