鮮やかなカラー写真や動画が素人でも簡単に撮れ、それを多くの人に即座に開示できるこのごろ、写真は珍しいものではなくなった。子どももカメラを玩具のように取扱い傑作を投稿している。二つ折りの携帯使用中なので、スマホで写真が簡単に撮れるという様子は見ているが実体験していない。とにかく写真は庶民の芸術度を上昇させた。

今日を繁栄させた写真にも歴史があり、白黒の時代があった。白黒写真は焼き付けからの年月を重ねるとその色が黒みをおびた褐色に変わる。それをセピア色に変わったと呼び始めたのはいつからだろう。耳ざわりはセピアがいい。そんなセピア色の古い写真が横山の徴古館に数十点展示されている。

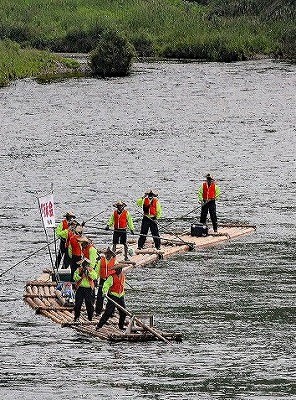

「写真で振り返る岩国」という展示で、明治から昭和にかけての岩国の変遷を教えてくれる。合併前の市町村別に展示されており、理解を深めさせる。古い写真の幾枚かには今の写真も添えられており、その変化に驚くものもある。今は見られない風景や街並み、人の動きなどセピアならではの感傷をさそう写真に見入った。河山鉱山の鉱石運搬の蒸気機関車、その第1便を川西駅で見送ったことを思い出し、写真の貴重さを改めて思った。

8年前に岩国検定実行委員会の一員に加わり学ばなければ、セピア色の写真展を見には出かけなかっただろう。合併で大きくなった岩国の一部でも知ることができたた。セピアの写真からもあの時のあれだ、秘かに調べたなど思わぬ繋がりを思い出す。何でもいい、学びは何かに繋がる、いい歳をしてではあるが復習した。これからも新しいことに参加していこう。