GWが過ぎた。「初夏が終わってこれからは夏です」と気象予報士が、体調への注意を促している。6月は祝日がなく暦通りの休日になるが、その前に母の日がやって来る。この日のプレゼントが店頭には並んでいる。GWで出費過多なのでという人も一品贈ってください。

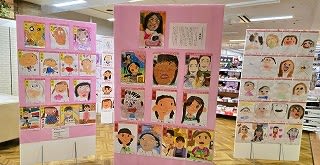

この時期にお母さんを描いた児童画コンクールの作品展示を毎年楽しみにしている。今年もざっと100点のお母さんが展示されている。今年のお母さんの顔、米の高騰を先頭にした諸物価の値上げに苦慮しながら美味しい物を食べさせたいという優しい気持ちの現れを子どもたちは描いている、全体でそんな印象を受けた。みんな上手い。

展示絵の傍に審査評が貼ってある。そこに審査にあたっての基準が示されていた。「幼児・低学年は絵から子どもの声が聞こえる・子どもの気持ちが伝わる・動きと子どもらしさが溢れる作品」高学年では加えて「勢いがあり丁寧で細かく描写や色彩・陰影・構図などに力が発揮された作品」を選考したとある。

コンクールの作品展示はよく見るが、審査のやり方を知ったのは初めてと思う。読み終わってもう一回りして眺めた。賞の有無に関わらず母への思いは共通だと思った。「母を見る優しい瞳、母が子を見る温かい眼差しに出会い、審査する側にまでほっこりした豊かな気持ちが届きました」と審査員の感想が記されていた。

(今日の575) 顔の絵はみんな違ってみんないい