人気blogランキングへ*お陰様でランキングトップです。是非ご覧ください。

先週の日曜日は冷たい雨が降り、春は何処へ? と思っていたら

今日は昨日に続き、暖かい日差しが・・・・。

ワタシのところは去年も今年も積もるほどの雪は降りませんでしたが、

雪国は雪が多くて大変でしょうね。

トラブルの種は?

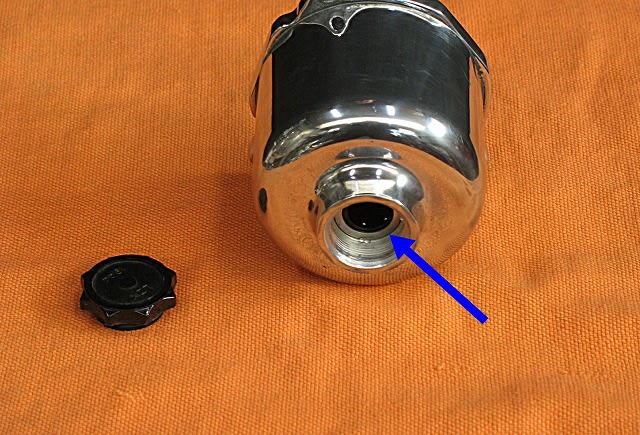

これはインテークマニホールドのシールですが、タブン日本製の社外品です。

シリコンラバー製と思われますが、耐久性は良いのでしょう。しかし、カーボンで汚れてしまい多少の2次エアーの吸い込みも想像できます。

中央の黒い帯のような汚れは?

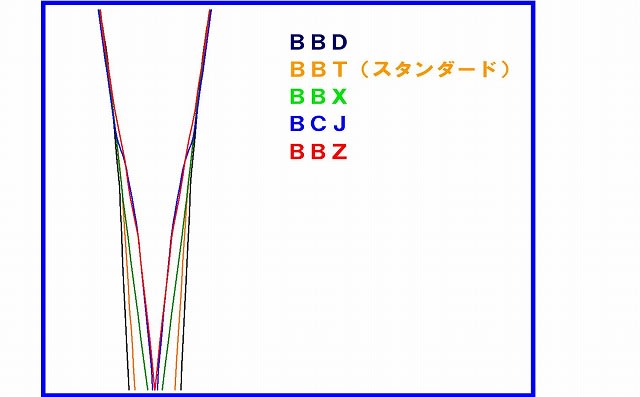

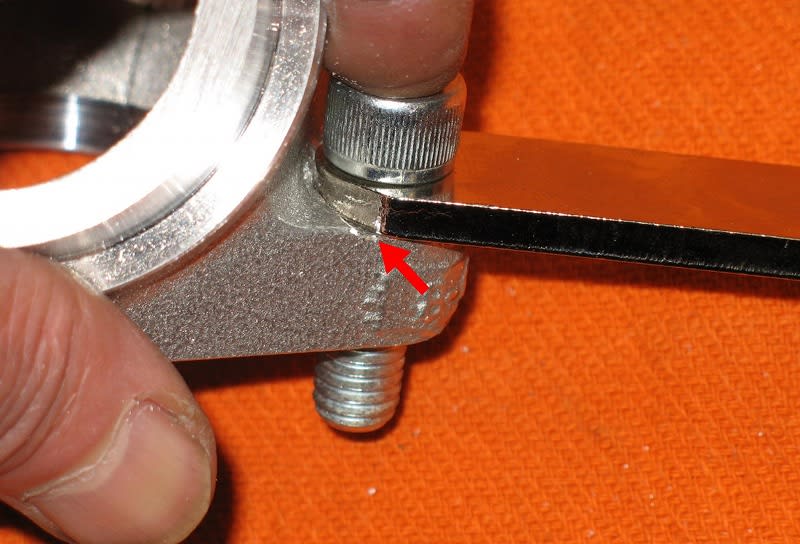

’79年?までのヘッドは青矢印のように、’78年前期まで使われていたOリングのなごりで端面に段つきが付いています。

段つきのマニホールドにバンドタイプのシールを使うと、シールが端面の角により過度の面圧を受けて切れることもあります。ですから赤矢印の”アダプターリング”はこの場合には必須部品であると思います。

またアダプターリングを使用しても、マニホールドとヘッドのズレが生じる場合があります。

こういった場合ではシールに無理な負担を掛けてしまい、新しい時には気密性を保てても直に2次エアーの吸い込みを生じてしまうでしょう。

シールなどの消耗品を長持ちさせるのには、それなりのノウハウもあるわけで、この場合はマニホールドの端面を削り、摺り合わせを行いました。

折角のステーも・・・

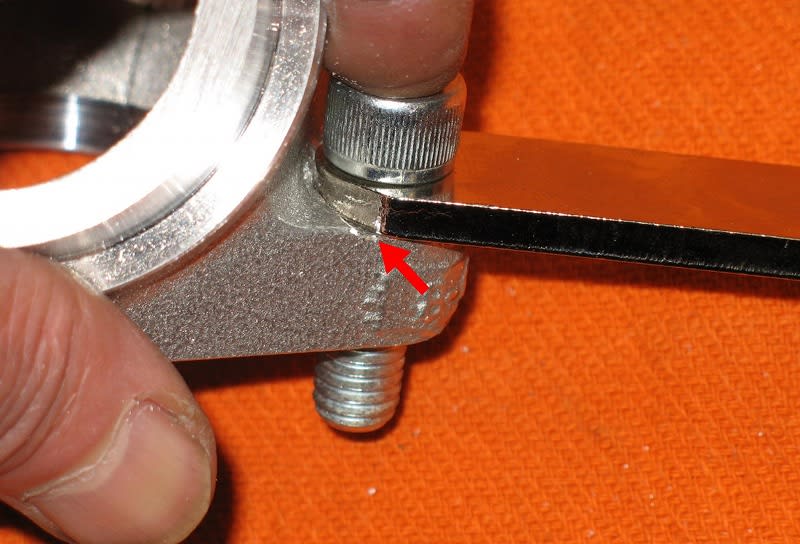

S&S Eキャブのキットには、クランクケースからマニホールドを支えるステーが付いてきますが、マニホルード側の加工が?でした。

鋳物部品の穴はボルトの頭の座面は加工してありますが、ステーが当る部分は未加工です。

ステーとの当り面を削って、ステーとマニホールドが平行になるようにします。

ステーは2ピースで長さを調整できるようになっていますけれど、そのまま固定するとマニホールドに余計な力がかかる様になってしまいましたので、ステーを僅かに曲げて角度をつけて調整して、やはりシールに負担を掛けないようにします。

*パフォーマンスパーツも取り付け方次第ではトラブルの種になってしまい、パフォーマンスダウンのパーツにもなりかねません。

先週の日曜日は冷たい雨が降り、春は何処へ? と思っていたら

今日は昨日に続き、暖かい日差しが・・・・。

ワタシのところは去年も今年も積もるほどの雪は降りませんでしたが、

雪国は雪が多くて大変でしょうね。

トラブルの種は?

これはインテークマニホールドのシールですが、タブン日本製の社外品です。

シリコンラバー製と思われますが、耐久性は良いのでしょう。しかし、カーボンで汚れてしまい多少の2次エアーの吸い込みも想像できます。

中央の黒い帯のような汚れは?

’79年?までのヘッドは青矢印のように、’78年前期まで使われていたOリングのなごりで端面に段つきが付いています。

段つきのマニホールドにバンドタイプのシールを使うと、シールが端面の角により過度の面圧を受けて切れることもあります。ですから赤矢印の”アダプターリング”はこの場合には必須部品であると思います。

またアダプターリングを使用しても、マニホールドとヘッドのズレが生じる場合があります。

こういった場合ではシールに無理な負担を掛けてしまい、新しい時には気密性を保てても直に2次エアーの吸い込みを生じてしまうでしょう。

シールなどの消耗品を長持ちさせるのには、それなりのノウハウもあるわけで、この場合はマニホールドの端面を削り、摺り合わせを行いました。

折角のステーも・・・

S&S Eキャブのキットには、クランクケースからマニホールドを支えるステーが付いてきますが、マニホルード側の加工が?でした。

鋳物部品の穴はボルトの頭の座面は加工してありますが、ステーが当る部分は未加工です。

ステーとの当り面を削って、ステーとマニホールドが平行になるようにします。

ステーは2ピースで長さを調整できるようになっていますけれど、そのまま固定するとマニホールドに余計な力がかかる様になってしまいましたので、ステーを僅かに曲げて角度をつけて調整して、やはりシールに負担を掛けないようにします。

*パフォーマンスパーツも取り付け方次第ではトラブルの種になってしまい、パフォーマンスダウンのパーツにもなりかねません。