前回まで「加古川右岸水紀行」を10回掲載しましたが、これは上部用水(うえべようすい)を紹介したいための連載でした。それでは、本番の上部用水の紹介をしましょう。

その前に紹介しておきたい図書があります。

地元・神吉町砂部にお住いの喜多正人氏が書かれた『砂部あれこれ』です。地元での研究者ならではの記事がいっぱい詰まっています。

「加古川右岸水紀行」もこの図書の記述をお借りします。

上部用水(うえべようすい)①

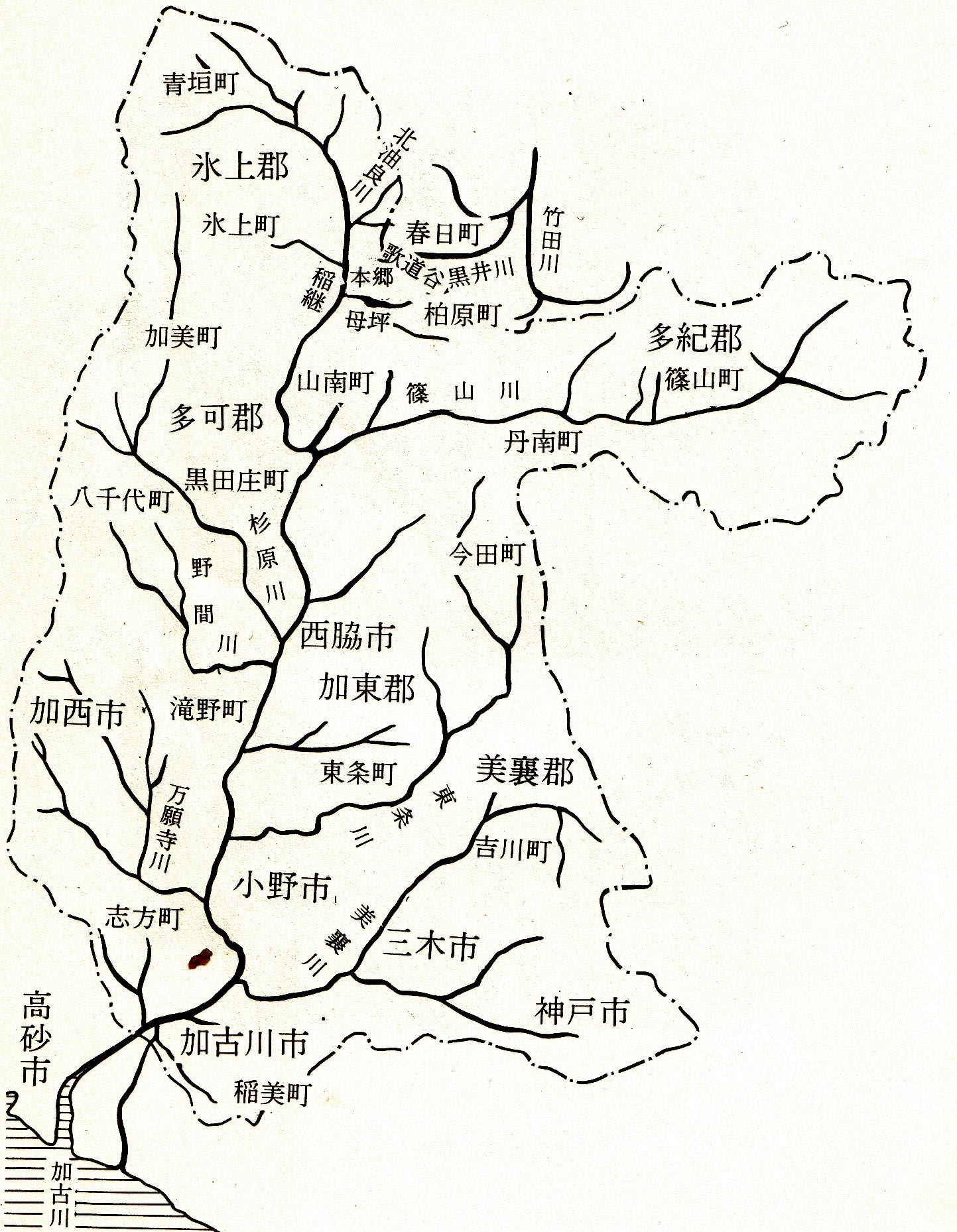

加古川右岸(西側)の平野部の農業用水は、加古川から取水する土部井用水(うえべいようすい)です。400年以前に造られた水路で、現在も利用されています。

この上部井用水は、加古川の本流右岸(西側)の升田より下流の海岸部まで(六ケ井用水の地域を除く)、西端は天川左岸までの間の東神吉町・西神吉町・高砂市一帯の農家約1,400戸の水田・約600ヘクタール(昭和60年・1985)を潤す全長 13km、取水口からの高低差5mの灌慨用水です。

この用水は、もともと慶長年間(1596-1614)から上荘町井ノロ村にあった水路から神吉庄への用水でした。

元禄年間に下流の流の平荘町里村字上部(池尻橋のすぐ上流部・河口より9.6km)に変更し、平津庄(ひらつのしょう)水路と伊保庄(いほのしょう)水路とを合併した井堰が築かれ、ここから16カ村(現:加古川市の神占・米田・砂部・島・西井ノロ・平津・大国・岸・塩市・中西、そして現高砂市の神瓜・北池・南池・中筋・伊保崎・曽根)に水が引かれたことから名づけられました。

神吉庄・平津庄・伊保庄への用水については、次回に説明しましょう。(no3085)

*『砂部あれこれ』(喜多正人著)参照

*写真:旧上部井堰の全景(『上部土地改良区誌』より)、対岸の山は加古川市神野町の城山(じょやま)

加古川市の中学生が使っている社会科(歴史)の教科書の一部を読んでみます。

加古川市の中学生が使っている社会科(歴史)の教科書の一部を読んでみます。 中世(鎌倉~室町時代)の地方史は、一般的にはっきりとしません。

中世(鎌倉~室町時代)の地方史は、一般的にはっきりとしません。 昭和41年、東神吉町西井ノ口で加古川バイパスの工事中、遺物を含んだ層が発見され、昭和42年の発掘調査により、弥生時代前期ならびに後期の弥生遺跡であることが確認されました、

昭和41年、東神吉町西井ノ口で加古川バイパスの工事中、遺物を含んだ層が発見され、昭和42年の発掘調査により、弥生時代前期ならびに後期の弥生遺跡であることが確認されました、 ・・・・二つの遺跡を合わせたムラの範囲を正確に算出できないが、溝と付近の地形からみて、おおよそ東西300メートル、南北500メートル、広さにして1.5ヘクタールの大きさと推定される。

・・・・二つの遺跡を合わせたムラの範囲を正確に算出できないが、溝と付近の地形からみて、おおよそ東西300メートル、南北500メートル、広さにして1.5ヘクタールの大きさと推定される。 まず、砂部遺跡です。

まず、砂部遺跡です。 左岸(東岸)の旧流路は、右岸より(川)幅が小さく、湾曲も右岸と比べると少なく、したがって、自然堤防の規模も小さくなっています。

左岸(東岸)の旧流路は、右岸より(川)幅が小さく、湾曲も右岸と比べると少なく、したがって、自然堤防の規模も小さくなっています。 下記の「加古川下流部の地形分類図」の黒く塗りつぶしたカ所をご覧ください。

下記の「加古川下流部の地形分類図」の黒く塗りつぶしたカ所をご覧ください。 いままで、「ひろかずのブログ」では、加古川左岸(東岸)の水紀行には、ずいぶんでかけました。

いままで、「ひろかずのブログ」では、加古川左岸(東岸)の水紀行には、ずいぶんでかけました。 (神吉)頼定は、兄・信烈の臨終の時に、次の約束をしました。

(神吉)頼定は、兄・信烈の臨終の時に、次の約束をしました。 真宗寺の縁起(伝承)では、「伝教大師が唐(申国)から帰って来られ、高砂の洪に船をつけられた時、北の方の山上に白雲がたなびいているのを見られました。

真宗寺の縁起(伝承)では、「伝教大師が唐(申国)から帰って来られ、高砂の洪に船をつけられた時、北の方の山上に白雲がたなびいているのを見られました。

先に紹介したように、常楽寺は朱印状で18石4斗ぶんの寄付を受けた寺です。

先に紹介したように、常楽寺は朱印状で18石4斗ぶんの寄付を受けた寺です。