江戸時代も終わりのころです。金沢新田は、完成しました。

その後、村人は「九郎兵衛と蛇塚」の話を語り伝えています。

・・・・

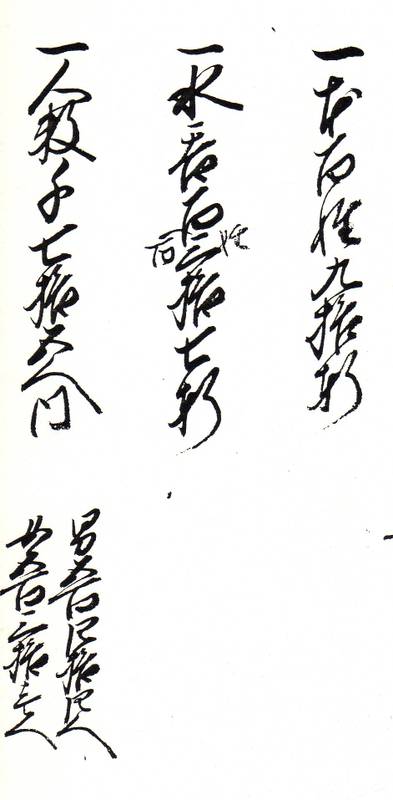

新田に大蛇を葬ったという大きな塚がありました。

村人は、これを「蛇塚」と呼んでいました。

「もし、牛がこの塚の草をたべると発熱するし、人がその塚の草を踏んだだけで熱病する」と恐れられていました。

金沢新田の開発は進み、蛇塚を掘り起こし、水路を造らなければならなくなりました。

ところが「大蛇のたたり」を恐れて、誰も塚を掘ろうという者がいませんでした。

九郎兵衛は、家人に「新田開発も後は蛇塚を残すだけとなった。塚を掘ると大蛇のたたりで死ぬかもしれぬ。それで、他の者に任せてはかわいそうである・・・」と、自ら塚に鍬を入れました。

幸い、何事もおこりませんでした。

塚のあとから、蛇の骨のような物が二個出土しました。

一つを自宅(加古川市東神吉町砂部)に持ち帰り、他の一つは、観音寺(加古川市尾上町池田)に奉納しました。

ある夜のことでした。九郎兵衛の夢枕に大蛇があらわれ、「私の祠を建てて祭ってくれたら金沢家を守護するであろう」と、いって姿を消したのです。

金沢家では祠を建てて祭っている。

*『加古川市誌(第二巻)』参照